by 竹野 弘祐

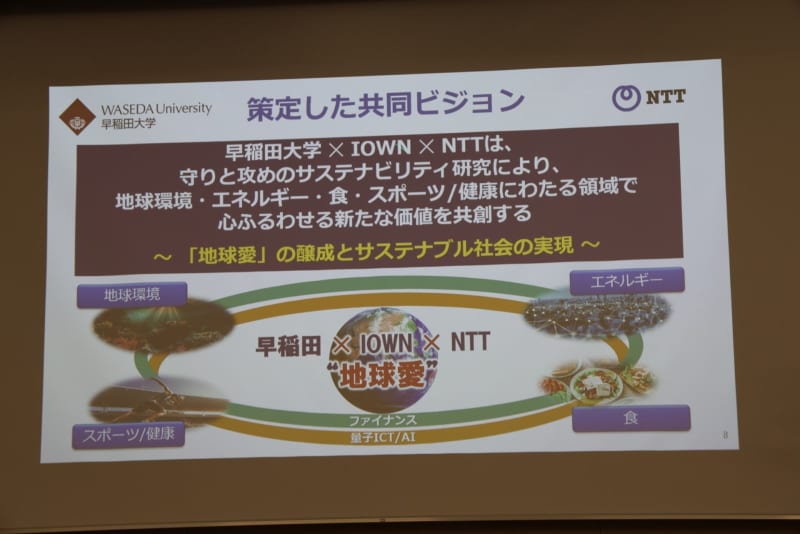

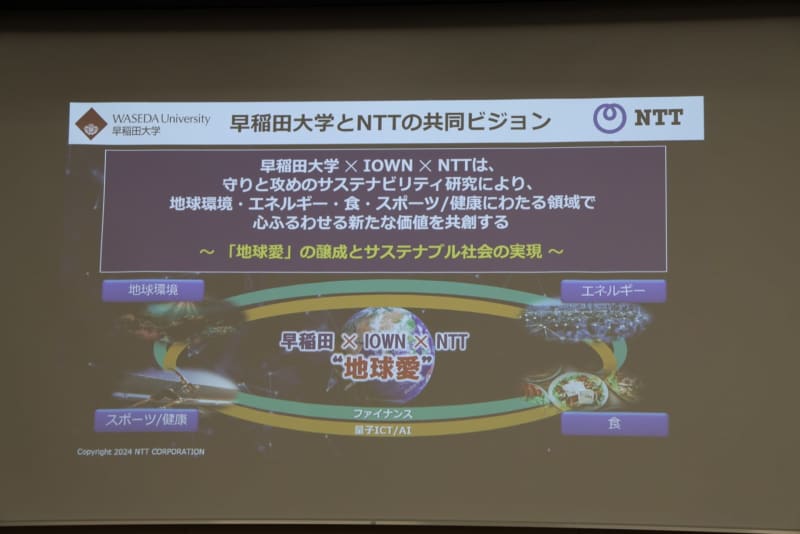

NTTと早稲田大学は5日、「守りと攻めのサステナビリティによる『地球愛』の醸成とサステナブル社会の実現」に向けてビジョン共有型の共同研究を2024年度から開始すると発表した。NTTと早稲田大学それぞれがもつ研究機関が参加し、NTTの技術「IOWN」などを活用し持続可能な社会実現に向けて、今後さまざまな研究が行われる。

教育変革「AX」実現に向け、全学一貫の組織へ

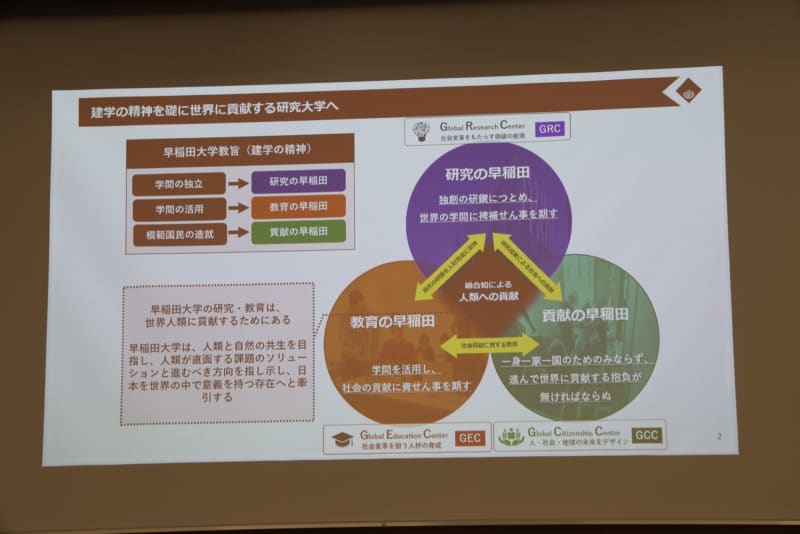

早稲田大学 総長の田中愛治氏は、早稲田大学の建学の精神である「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」を、それぞれ研究と教育、貢献に当てはめ、これらを掛け合わせた総合知、三位一体による人類への貢献を目指すとした。

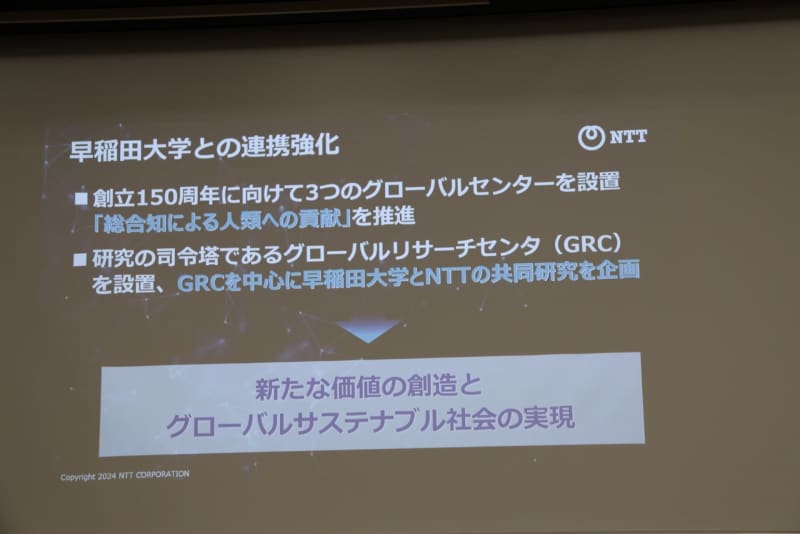

大学組織としても、この三位一体で目標への取り組みを推進すべく、3つの要素それぞれで司令塔となる事業を設立。研究の要素では「グローバルリサーチセンター」、教育では「グローバルエデュケーションセンター」、貢献では「グローバルシティズンシップセンター」をそれぞれ2024年4月までに設置。

田中氏によると、これまで研究に関して全学で一貫した理念の浸透が弱く、それぞれの研究が並列でバラバラに進んでいる状況だったと指摘。それぞれの要素で一貫した組織を立ち上げることで、教育変革(AX、Academic Transformation)を実現するとした。

文系理系を隔てない共同研究へ

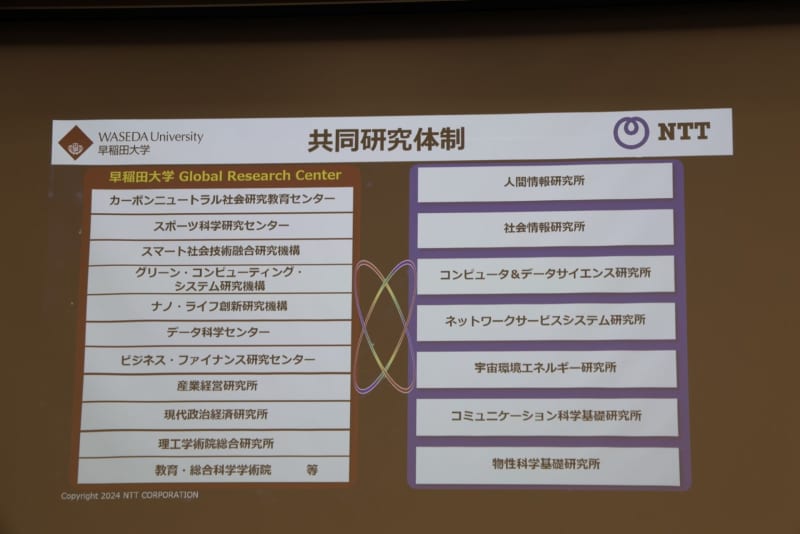

今回のNTTとの共同研究では、先述のグローバルリサーチセンターが要になっている。

グローバルリサーチセンターでは、文系理系問わずに総長と文理それぞれから選出されたプロポストがリーダーシップを取り、トップダウンによる研究力強化のための施策を展開する。あわせて、ボトムアップで生まれる独創的、萌芽的研究を開花させ、大学全体で新しい研究を推進する仕組みとすることで、ボトムダウンとトップダウン双方での支援を実施していくという。

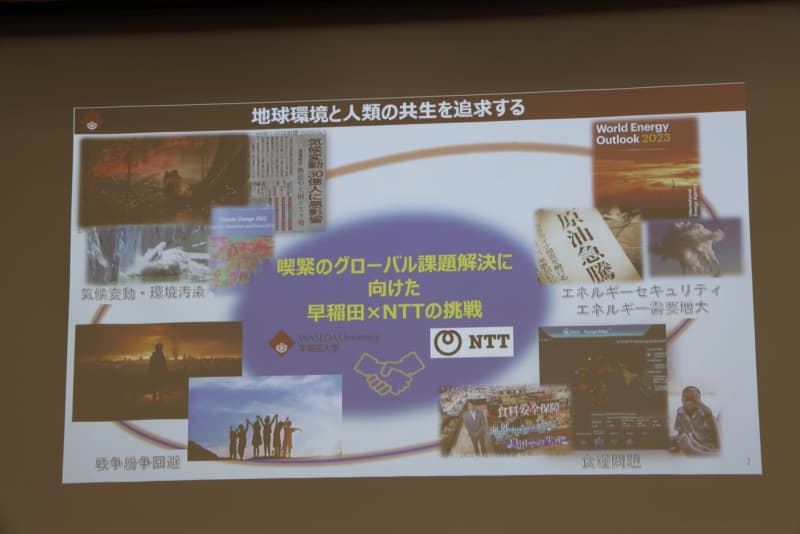

一方、NTTでもIOWNや生成AIなどさまざまな研究を行っている。今回の取り組みでは、早稲田大学の研究にIOWNの技術を活用するというだけでなく、IOWNの社会実装などの研究のほか、気候変動や戦争紛争回避、エネルギー問題や食糧問題の解決に向けて、NTTと早稲田大学で共同研究を進めていくものとみられ、「人類社会に貢献する」目標に歩みを進めていくとしている。

IOWNでエネルギー課題と「価値を生み出すデジタル化」を両立

NTT 代表取締役副社長の川添雄彦氏は、現代社会において世界情勢や環境の変化に関するさまざまな問題を解決するにはデジタル化が重要と指摘。一方で、これまでのような「効率化のためのデジタル」では、人類の大きな危機を解決するには至らないとし、「やるべきは『価値を生み出すデジタル化』」と主張する。

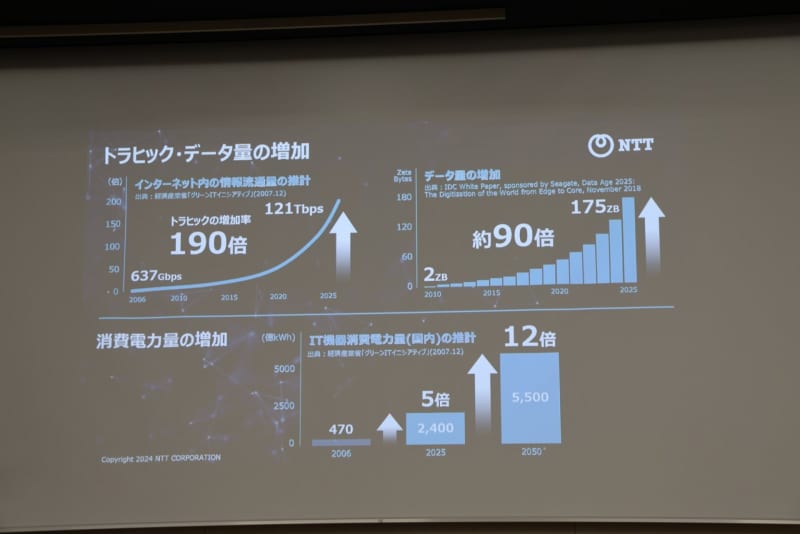

一方で、直近の課題としてネットワークの状況について、トラフィック量が増大傾向にあると説明。2025年には2006年比で約190倍になる予想もあり、加速度的な上昇が見られる。

NTTドコモのトラフィック量について川添氏は「あまり公表していない」としながらも、新型コロナウイルスによる制限前後を比較すると約2倍に増えているとコメント。扱うデータ量に比例する形で、そのデータを処理する機器の消費電力も増大傾向にあるという。

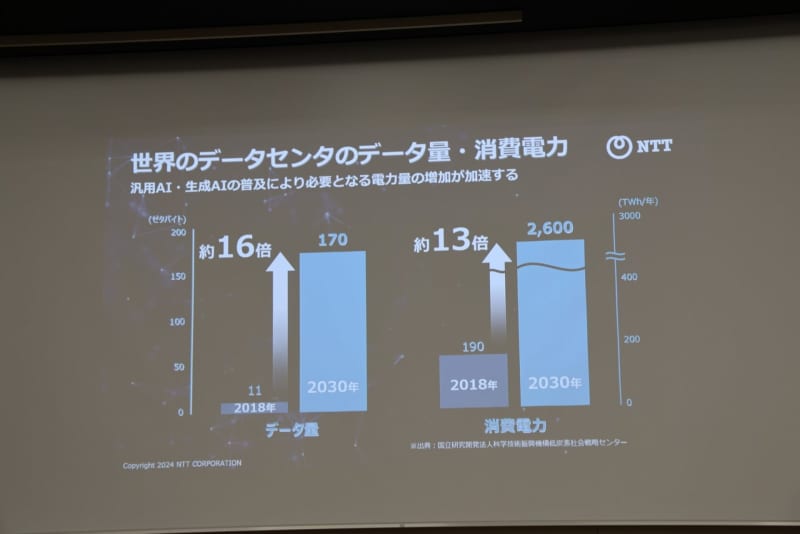

また川添氏は、NTTが世界第3位のデータセンターオペレーターであることに触れ、今後汎用/生成AIの普及により、現行よりも大きな勢いで消費電力量が増えてくるだろうとコメント。「価値を生み出すデジタル化」と同時並行で、このエネルギー問題を解消していかなければ破綻してしまうと指摘する。

NTTが2019年5月に発表した「IOWN」では、光技術を活用することで、電力効率が従来の100倍、通信の容量も125倍、通信時の遅延も1/200まで減らすことができるという。川添氏は「電気でできている世界から光を使っていく、無線はさらに高度化、そういうイノベーションを起こしていきたい」と紹介する。

川添氏は、このIOWNでゲームチェンジを目指していると説明。「日本が輝いていた頃は、いいものが売れる『質の原理』だったが、今はとにかく数が集まれば価値という『数の理論』になっている。私たちは、この先『価値の原理』、世界に散在するさまざまな価値観をお互いに認めて協力して利用していく世界に持って行きたい」とし、その実現にはIOWNの技術が必要だとコメント。インターネットを超える新しい技術基盤となるようにしていきたいという。

また、社会の行動変容にも川添氏は言及する。たとえば、携帯電話では、フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行で、エネルギーを使ってさまざまな機能を使用していく形だが、今後は技術を消費エネルギー削減に持って行く「環境持続志向」となれば、人類が求める世界に近づくのではないかと考えを示す。

学術組織との連携強化へ

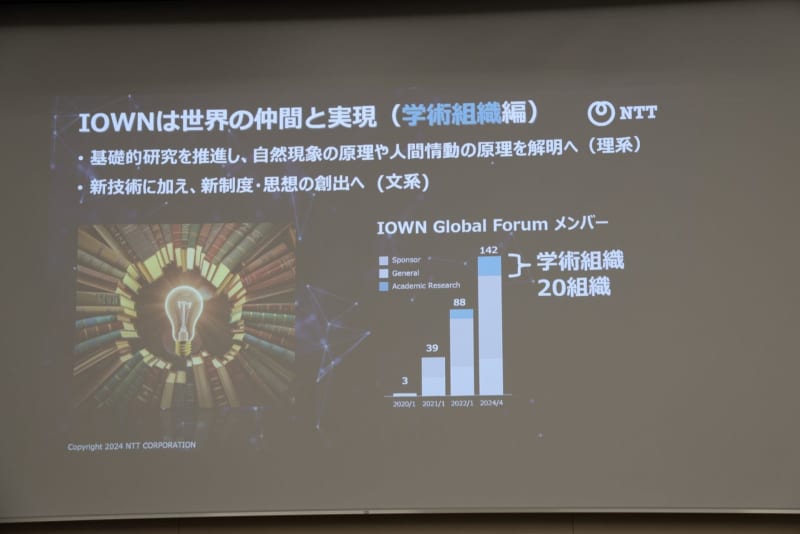

IOWN技術について、NTTでは「全部1社で行うのではなく、各企業が役割を明確にして協力して作り上げていきたい」という考えだといい、「IOWN Global Forum」を設立。2024年4月現在、企業は122社集まっている一方で、学術組織は20組織にとどまっている。川添氏は「私たちが解き明かさなくてはいけない真実事実があり、追い求めるためには基礎的な研究をより一層進めていくとともに社会を変えていくことも重要、そのためにはアカデミアとの連携はより一層強化していかないと、イノベーションは続かない」とし、より学術機関との連携を強化していきたい旨を示した。

今回の取り組み先となる早稲田大学は、「IOWN Global Forum」にも参画しているが、今回はこの枠組みを超えたものとなる。

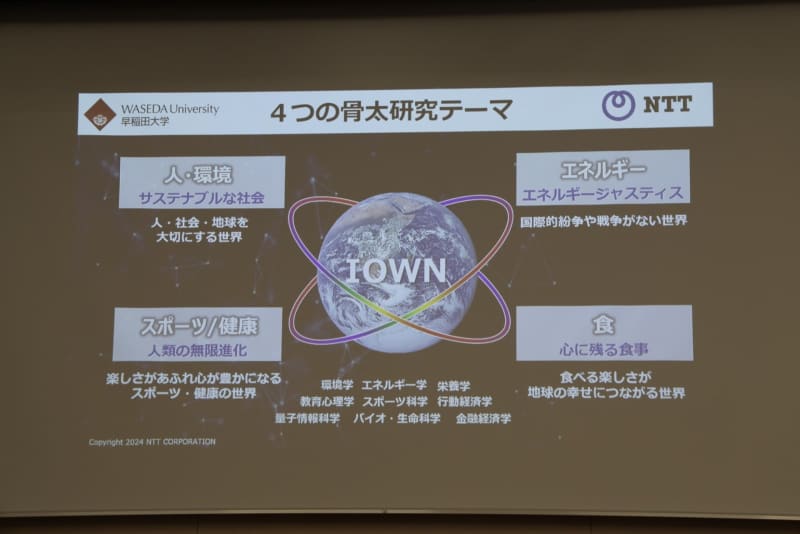

具体的には、社会全体、地球全体のなかでどういう学問が必要なのかを突き詰めた4つの研究テーマ「人・社会・地球を大切にする世界」、「国際的紛争や戦争がない世界」、「楽しさがあふれ心が豊かになるスポーツ・健康の世界」、「食べる楽しさが地球の幸せにつながる世界」を、「骨太研究テーマ」に位置づけ、共同研究を進めていく。

たとえば、スポーツ分野ではNTTでも「スポーツ脳科学」という研究を長年進めており、筋肉を鍛えるだけではなく人間の細胞学的な進化を超えた進化をするトップアスリートに関する研究で、より人類がスポーツで高い目標を持ったり楽しい経験ができたりする世界の実現に向けて研究している。

これらの研究にIOWNの技術が活用されるほか、NTTの各研究所で足りないところで連携し、新しいイノベーションを作り出していきたいとしている。