【あわせて読みたい】

「命に関わる危険な暑さに」「災害が年々激化」ーー。

ニュースでは、猛暑や台風、集中豪雨が年々激化していると報じているのに、なぜ天気予報ではそれらの背景にある「気候変動」の問題には言及しないのだろうかと、疑問に思ったことはないだろうか。

実は、天気予報を担当する気象キャスターや気象予報士たちも、その状況に問題意識やジレンマを抱えていた。

現状を変えたいと、各地の気象キャスターや気象予報士の有志44人が「環境の日」の6月5日、共同声明を発表。気候変動について、天気予報の枠内外で、さらに力を入れて報道していくことを宣言した。

共同声明に賛同している気象予報士や気象キャスター

共同声明では「気象予報士・気象キャスターは視聴者・読者にとって身近な存在であり、日常的に情報を伝えられる立場にある」とし、日常的な気象と気候変動を関連づけた発信を目指していくことを宣言した。

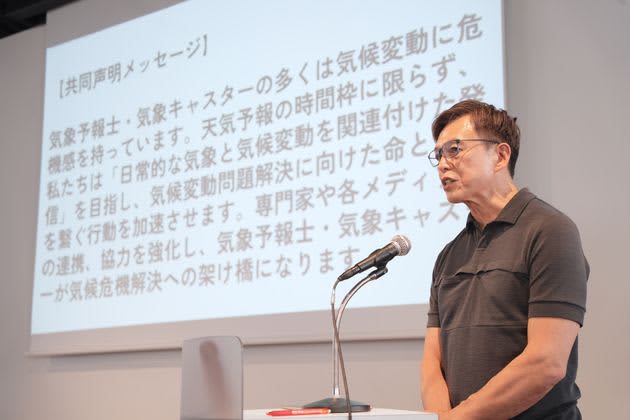

呼びかけ人で気象予報士の正木明さん(朝日放送「おはよう朝日です」)は5日に開かれた記者会見で、「私たちは『日常的な気象と気候変動を関連付けた発信』を目指し、気候変動問題解決に向けた命と未来を繋ぐ行動を加速させます」と、共同声明を読み上げた。

呼びかけ人で気象予報士の正木明さん

呼びかけ人で気象キャスターの井田寛子さんは、「今日が第一歩」だとし、気象キャスターや気象予報士が一丸となって、気候危機について報じていく決意を示した。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書では「人間の影響が温暖化させてきたことは疑う余地がない」とし、気候危機への対応が急務だと警鐘を鳴らしている。

国連広報センターとメディアによる気候キャンペーン「1.5℃の約束ーいますぐ動こう、気温上昇を止めるためにー」には全国各地のテレビ局も参加しており、活動は3年目に入り、広がりを見せている。

気象キャスターや予報士が、各番組で定期的に気候変動について言及するため、専門家を招いた勉強会なども実施し、メディア間での連携も強めていくという。

地球温暖化が極端気象(異常気象)に及ぼす影響を定量的に評価する手法「イベント・アトリビューション(EA)」による分析なども利用し、気候変動に関する科学的根拠と関連付け、気象ニュースでも気候危機やそれを防ぐために市民ができる行動について報じていく。

共同声明には、NHK「ニュースウオッチ9」の斉田季実治さんや、日本テレビ「Day Day.」の山神明理さんなどが賛同している。北海道から九州まで、各地のテレビ局で活動する気象キャスターらが共に声を上げた。

「気象情報の中で気候変動伝えるべき」8割。しかし実践には課題も

発起人で気象キャスターの井田寛子さんは、気象予報士や気象キャスターが気候変動についての考えや、報道における課題意識を把握するため、アンケートを実施した。

アンケートは、全国各メディアに勤める気象予報士や気象キャスターを対象に、2024年4〜5月にオンラインで実施し、130人からの回答を得た。

アンケート回答者の99%は気候変動問題について関心があり、90%以上が気象情報の中で気候変動の影響や危機感を感じていた。

82%が、天気予報などの気象情報の中で気候変動についてもっと伝えるべきだと考えているが、実際の業務の中では、39%が伝えた経験がなかった。

気候変動について気象情報の中で伝える「きっかけ」になるのは、「異常気象や災害」(117人)、「気温の上昇・変化」(123人)という答えが多かった。(複数回答可)

その他は「気象庁の発表」(71人)や「季節の話題」(70人)などが続いた。季節の話題には、気温が関係してくる桜の開花や紅葉などが挙げられる。

天気予報などの枠の中で気候変動を伝えることが難しい理由としては、「放送時間」(91人)が最も多く挙げられ、「専門的で難しい」(81人)、「科学の不確実性」(72人)などが続いた。

それらの課題の改善策としては、「専門家と接触する機会を増やす」(89人)、「局内の理解や協力者を増やす」(63人)、「放送時間を増やす」(40人)があった。

井田さんは、気象キャスターらが抱える課題について、「気象ニュースは1、2分などで時間が限られているため、その中で説明することに難しさを感じる人も多い。気象予報士としては『気象』と『気候』は違い、専門外のため踏み込んでいいのかと思ってしまう。科学的で難しく知見が足りないと感じてしまう人が多い」と説明した。

調査結果を発表した、呼びかけ人で気象キャスターの井田寛子さん

また井田さんは、近年のテレビ放送でどのように気候変動が報じられてきたのかを把握するため、2006〜2021年の東京発信のNHK、民法キー局5局で放送された全ての番組のメタデータを分析した。

「気候変動」「温暖化」「異常気象」などの抽出キーワードで分析したところ、異常気象の報道は増えているが、気候変動・温暖化という言葉と関連づけて伝えられることは非常に少ないということが分かった。

「気象ニュースと気候変動を繋げて説明できればインパクトに」

この共同声明の発表に先駆け、5月には一般社団法人「Media is Hope」と共催で、メディア関係者向けに「気象と気候変動を関連づけた発信」についての勉強会を実施した。

勉強会では、気候変動研究の第一人者である専門家らが、現状の共有などをし、海外先行事例などを学んだ。

世界50カ国500以上のメディアが参加する気候変動報道連携ネットワーク「Covering Climate Now」の共同創設者、マーク・ハーツガードさんもアメリカからオンラインで参加した。

ハーツガードさんは、「ジャーナリストとして、手遅れになる前に気候危機のファクトと分析を伝える必要がある」とし、猛暑や災害の激甚化など視聴者が肌で感じている気象ニュースと気候変動を関連づけて報じる重要性を強調した。

天気予報のコーナーで気候危機を報じる取り組みを始めたフランスのテレビ局の事例を紹介し、テレビ局関係者らからの質疑応答にも応じた。

「フランスの気象ニュースが気候変動について報道し始めると、視聴率は上がりました。特にテレビでは、気象ニュースは視聴者が必要とする重大なニュースの一つです。気象ニュースと気候変動をきちんと繋げて説明することができれば、インパクトを与えることができる。

ファクトを知ることで、市民は行動を起こすことができるかもしれないし、選挙で気候変動に取り組む政治家に投票することができるかもしれない」

フランスをはじめとする欧州や北米では、気象ニュースで気候変動報道に積極的に取り組むニュースルームはあるが、一方で、アジアや中東、アフリカでは前例が少ないという。

気候変動についてのニュースは、今や市民、政界、ビジネス界にも必要な情報だとして、ハーツガードさんはこう述べた。

「少し前までは、気候変動についてのニュースは、市民が聞きたくないような悲しい内容で意見が分かれるトピックだったが、科学が気候危機を証明している今は違う。多くの人が、いったいどうすれば気候危機を食い止めることができるのかという具体的な解決策を知りたいと感じている」

<取材・文=冨田すみれ子>