by 笠原 一輝

Intelは、COMPUTEX TAIPEI 2024に出展し、同社 CEO パット・ゲルシンガー氏の基調講演や、展示会場などで同社最新製品の展示などを実施した。また、同時に同社が第3四半期に投入することを計画している薄型ノートPC向け次世代SoC「Lunar Lake」の技術詳細などを明らかにした。

本記事ではIntelのクライアントコンピューティング事業本部(CCG)で技術マーケティングの責任者である副社長 兼 CCG クライアント・パフォーマンス・マーケティング・ラボ 事業部長 ダン・ロジャース氏に、Intelがどのように考えてLunar Lakeを設計したのか、そしてエンドユーザーにどんなメリットがあるのか、お話を伺ってきたので、その模様をお届けしたい。

Lunar LakeはQualcommやAppleに十分対抗できる性能と低消費電力

今回Intelは、Lunar Lakeの技術詳細を明らかにした。それらの詳細に関しては、以下の別記事に詳しくまとまっているので、ご興味がある方はそちらも合わせてお読みいただければ幸いだ。

これらの記事を簡単にまとめると、Lunar Lakeでは、CPU、GPU、NPUというすべてのプロセッサが完全に一新されており、新しいデザインになっているのが特徴。また、SoCのデザインとしても完全に見直されており、Eコアは低電圧アイランドと呼ばれる低電圧で低消費電力なブロックに置かれ、それによりアイドル時の消費電力を減らしながら、必要になれば性能を引き上げられるようになった。

Q:この製品はIntelにとってだけでなく、ユーザーにとってもかなり重要な製品になると考えている。その理由は性能だけでなく、バッテリ駆動時間が延びることだと思う。Lunar Lakeは先行するQualcommのSnapdragonやAppleのMシリーズに競合する性能やバッテリ駆動時間を実現できるのか?

ロジャース氏:それに対する弊社の答えはYesだ。競合製品を上回り、十分な競争力を実現すると考えている。この製品はIntelのプロセッサであり、これまで同様優れたコストパフォーマンスを実現しながら、高い性能を実現している。これは常に我々が製品を作るときに目指しているところで、そこには何も揺らぎはない。

この製品で新しく実現できることは、電力効率であり、ノートPCに搭載したときに素晴らしいバッテリ駆動時間を達成できる。そうしたことを根本的に変えていく製品、それがLunar Lakeだ。

現時点では競合との具体的な差を言及することはできないのだが、COMPUTEXではいくつかのことをお伝えできるかもしれない(筆者注:このインタビューはCOMPUTEX開幕前に行なわれたもので、後の基調講演でパット・ゲルシンガーCEOは、CPUもGPUもNPUもSnapdragonを上回ると発言した)。

確かに今はPC業界の長い歴史の中でもエキサイティングな時期の1つで、競争は素晴らしいことだと我々も考えている。しかし、我々もただ座っていれば勝てるなど甘いことを考えているわけではなく、第3四半期に出すこの製品で、他社との競争を戦い、そして勝つのだと信じている。

Q:5月20日にMicrosoftはCopilot+ PCを発表し、最初の製品がSnapdragon X Elite/Plusベースになることを明らかにした。それに対して、Intelは第3四半期にCopilot+ PCに対応したLunar Lakeを、最大で40日+1四半期経ってから投入することになる。この遅れはIntelにとって悪いことではないのか? あるいは避けられなかったのか?

ロジャース氏:言うまでもなく、Microsoftは数十年にわたり弊社のパートナーであり、IntelベースのノートPCのほとんどはMicrosoftのコードを実行している(つまりWindowsベースである)のは事実で、重要なパートナーだ。

実際、Microsoftとは彼らが取り組んでいるAI体験(Windows Copilot Runtimeや対応アプリ)をLunar Lakeで確実に実行するために幅広く協業を行なって、開発しているのが現状だ。

スケジュールに関して言えば、それが「元々弊社のスケジュールだった」からだ。Lunar Lakeは第3四半期の発表に向けて順調に進んでおり、社内で設定したマイルストーンほとんどを達成し、ホリデーシーズンに市場に参入するという予定通りに進行している。COMPUTEXの週の初めに、製品の出荷相当のサンプルをOEMメーカー向けに出荷開始する予定だ。それが始まれば、最終的なソフトウェアの動作確認などに入り、OEMメーカーの製品の最終確認に入ることになる。

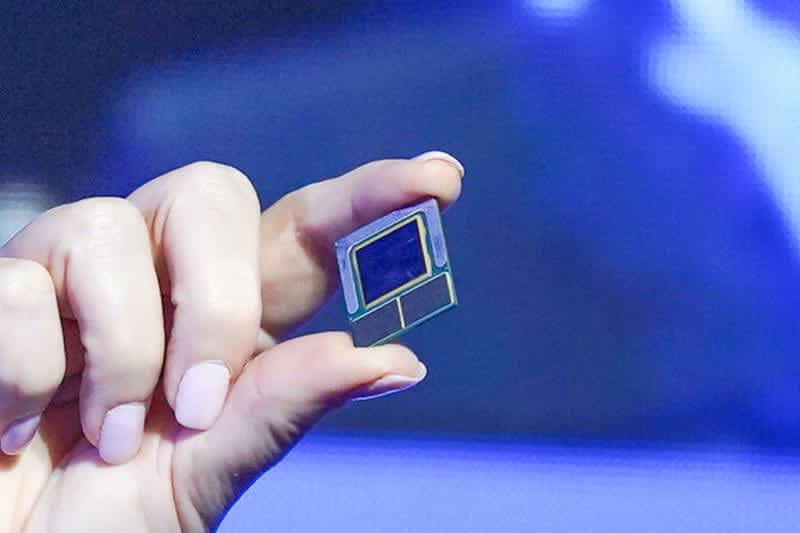

Q:今回の製品では、コンピュートタイル、プラットホーム・コントローラ・タイルのいずれもTSMCのプロセスノード(筆者注:コンピュートタイルがN3B、プラットホーム・コントローラー・タイルはN6)で製造されている。これが意味するところは?

ロジャース氏:これは「現時点で最良のプロセスノードを選んだ」ということだ。これまでもCPU以外で他社のプロセスノードで生産してきた歴史もあり、実は我々にとってそんなになじみがない手法ではない。

ゲルシンガー氏がIntelに戻ってきて以来、IDM 2.0と先進パッケージング技術を利用するという2つの戦略が明確にされている。その結果、我々のようなIntelの製品事業部もほかのファウンドリのプロセスノードを検討する機会が与えられ、今回それが実際に実現した。

もう1つ重要なことは、Foverosのような3Dの先進パッケージング技術を活用できるようになり、今回のLunar LakeではIntelのベースタイルとFoverosの上に、TSMCで製造されたタイルが乗っている形になっている。その結果として今回のLunar Lakeは素晴らしい製品として皆さまに提供することが可能になったのだ。

Q:今回Arrow Lakeに関しては特に言及がないようだが、どのような状況なのだろうか?

ロジャース氏:それに関してはもう少しお待ちいただきたい。Arrow LakeではAI PCを、モバイル以外にも持ち込むという性格の製品になる。それはデスクトップPCだけでなく、ノートPCでもやや大型のゲーミングノートPCやコンテンツクリエーションノートPCなどもそうで、その意味ではLunar Lakeを補完する製品になる。

Lunar Lakeの基本設計は、CPUやGPUなどをスケーリングできるように設計されている。将来的にそれを利用してより幅広い市場にLunar Lakeの発展形を利用することが可能になると考えている。

Lunar Lakeでは革新的なフォームファクタも実現

Q:これまでのx86の弱点はアイドル時の消費電力がArmよりもはるかに高いことだった。ISA(命令セットアーキテクチャ)の問題ではなく、x86の設計が性能を重視して、消費電力の方はややおろそかな設計になっていた面が大きかったと思う。それをIntelはLunar Lakeで覆せたということか?

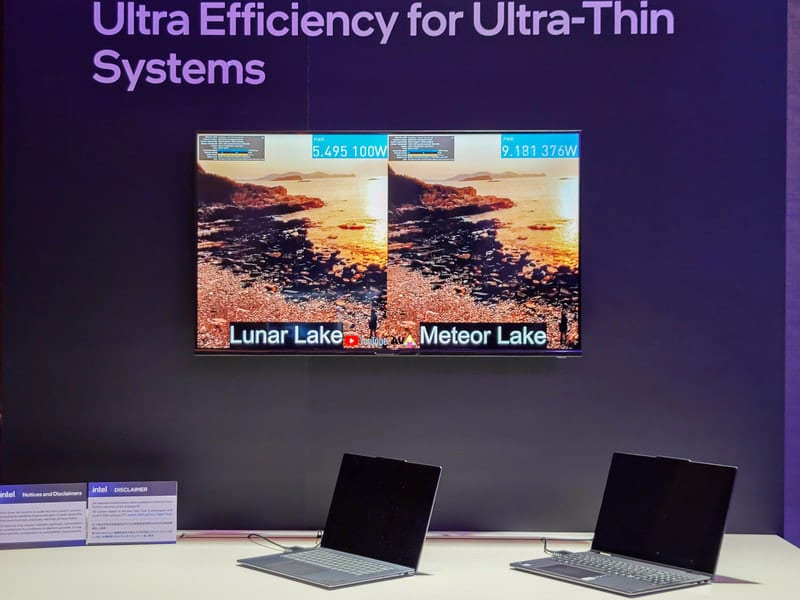

ロジャース氏:その通りだ。我々はAlder Lakeの世代でハイブリッド・アーキテクチャを導入し、Core Ultra(Meteor Lake)の世代では3Dハイブリッド・アーキテクチャを導入して低電力Eコアを導入してバッテリ駆動時間を延ばした。その完成形がこのLunar Lakeなのだ。

今回のLunar Lakeでは、バッテリ寿命を縮めるあらゆることを封じ込めるような、本当に堅固な低電圧アイランドを構築した。Core Ultraでその第1歩を踏み出し、今回のLunar Lakeでそれを完成した。Webブラウジング、Web会議、コンテンツ作成……さまざまなケースで、バッテリ駆動時間を延ばす仕組みが入っているのがこのLunar Lakeの特徴で、長時間バッテリ駆動時間を実現することが可能になるのだ。メディアの皆さんを含めて、製品が出荷されればその競争力に驚かれると思う。

Q:確かにCore Ultraになって、多くのノートPCで軒並みバッテリ駆動時間が延びている

ロジャース氏:低電圧Eコアを発展させたのが、今回の低電圧アイランドにあるEコアになる。

我々のEコアは電力をかければきちんと性能を発揮するように設計されているが、同時にできるだけ無駄な消費電力を消費しないようにも設計されている。これによりアイドル時などの消費電力を削減できているし、同時にIntel Tread Directorのスケジューリングポリシーや、電力供給の仕組み(4つのPMICなど)も変更した。それらは低電圧アイランドの存在を補完して、我々が望むようなバッテリ駆動時間を実現していくのだ。

Q:多くのユーザーはx86プロセッサを省電力にできないと思っており、Lunar Lakeが省電力なSoCになるとIntelが言っても信じないかもしれないが……

ロジャース氏:CPUのISAはバッテリ駆動時間にとって決定的な要因ではないという誤解がまだまだあるのだと思う。しかし、実際にはISAの違いは消費電力に関して決定的な要因ではない、重要なことはSoC全体の消費電力だ。

CPUがどんなマイクロアーキテクチャを採用し、どんな回路設計をして、どんな省電力の機能を実装しているか……そうした設計上の選択により決まってくるのだ。今回弊社はLunar Lakeを設計するにあたり、もっとも効率的なx86実装を作ることを明確にして実装を行なったのだ。その結果、競合との間で競争力あるバッテリ駆動時間を実現できていると確信している。

Q:Lunar Lakeと前の世代(Core Ultra)との性能はどうなるのか? 第12世代Core(Alder Lake)やCore Ultra(Meteor Lake)から考えると、Hシリーズとの比較ではPコアが2コア、Eコアが6コア減っている。そしてUシリーズとの比較ではPコアは増えているが、Eコアは6コア減っている計算になる。もちろんコア数が減ることと性能が下がることはイコールではないが、性能面への影響はどうか?

ロジャース氏:Lunar Lakeの性能に関して、今回は技術的な概要の発表なので、製品としての性能に関してはお話しすることはできない。

ただ、Lunar LakeではHyper-Threadingを削って、より高い電力効率を実現している。それによりシングルスレッドのパフォーマンスを引き上げ、GPUのグラフィックス性能を引き上げ、AIアプリケーションを確実に処理する性能を提供することが可能であり、そしてかつ優れたバッテリ寿命を提供する。弊社としても早くお話ししたいところだが、発表の時を楽しみにしてほしい。

Q:Lunar Lakeは薄型・軽量ノートPCだけがターゲットになるのだろうか? それとももう少し幅広い製品も意識されているのだろうか?

ロジャース氏:この製品が薄型・軽量のノートPCがメインターゲットになっているのはその通りだ。これまでのノートPCでももっとも少ない電力で、もっとも軽量のシステムというのが弊社の目標だ。

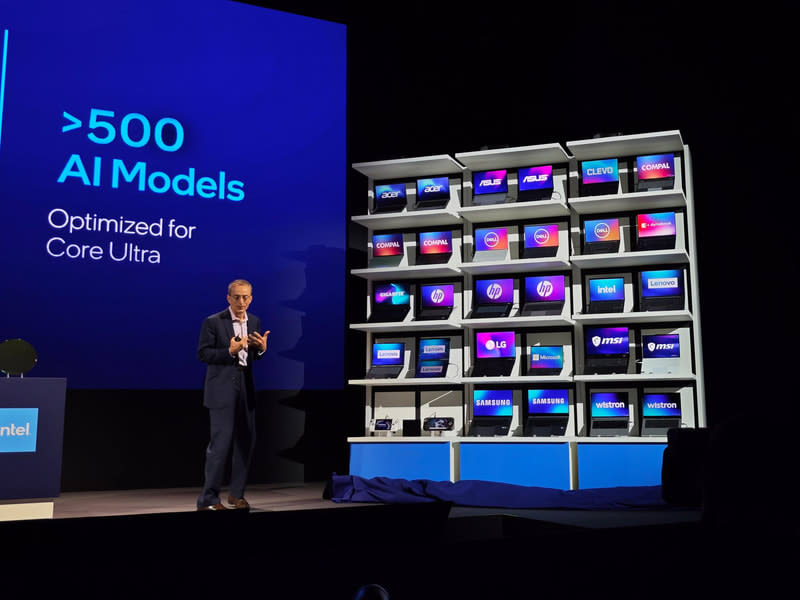

ただ、基調講演や記者会見で説明した通り、Lunar Lakeを搭載したシステムは20以上のパートナーから80以上の製品が登場する見通しで、そこには高性能なノートPCなど多種多様な製品が含まれている。従来の製品では実現できなかったような、革新的なフォームファクタを採用した製品もあり、Lunar LakeはノートPCを革新的に進化させる製品だと考えている。

現時点ではLunar LakeのTDPがどんなレンジになっているのかに関してお話はできないが、OEMメーカーのLunar Lakeの設計は、TDPで言うと10W前後のレンジから、30Wのレンジまで幅広いデザインがある。どんなデザインになるのか自体はOEMメーカーの選択次第だが、多様性のあるデザインが登場すると期待している。

ただし、もう1つ強調しておきたいのは、たとえTDPが30Wになる熱設計のデザインが採用されていたとしても、あるいは10Wのデザインでも、どちらでも驚異的なバッテリ駆動時間を実現するということだ。そのために、低電圧アイランドがあり、新しいEコアがそれを実現している。