目次

徳川吉宗とは

画像 : 徳川吉宗 public domain

徳川吉宗は、江戸幕府第8代将軍であり、「享保の改革」によって財政を立て直したことで知られる。「米将軍」とも称される吉宗だが、彼の改革にはもう一つ重要なものがあった。それが「医療改革の国家プロジェクト」である。

吉宗は、選び抜いたメンバーを山や谷へ派遣し、薬草を求めて日本中を徹底的に調査させた。その結果、70種類以上の薬草が発見され、幕府による大規模な栽培が行われた。さらに、当時高価な輸入品であった「朝鮮人参」の国産化にも挑み、10年以上の試行錯誤を経て成功させた。

今回は、好奇心旺盛な将軍・徳川吉宗が挑んだ知られざる功績「朝鮮人参の国産化」について解説する。

好奇心旺盛な将軍

8代将軍・徳川吉宗は、将軍に就任以来、毎年楽しみにしていたことがあったという。

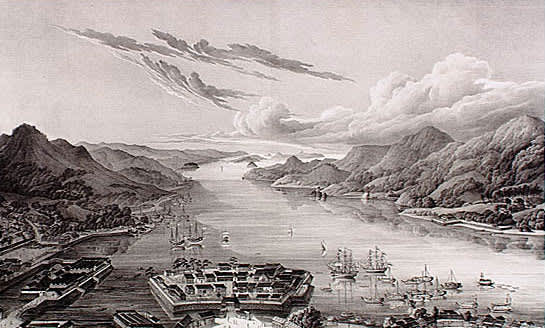

画像 : 長崎の出島 public domain

それは長崎の出島から毎年貿易の御礼にやって来るオランダ人たちと、直接語り合うひと時であった。

その様子を記した貴重な史料が、日本学士院に残されている。

この『蘭館日誌』は、江戸初期から幕末までの228年間に渡り、出島に滞在した歴代のオランダ商館長が書いた日誌である。

日誌には、外国に強い関心を持っていた吉宗とのやり取りが記されている。

「オランダの踊りや歌が見たい」「フェンシングが見たい」「オランダでも鷹狩りはするのか?」「家は日本とどのように異なるのか?」「魔法はあるのか?」

こうした吉宗の質問攻めに、謁見したオランダ商館長はこう語っている。

「私たちの衣服の中身まで詮索され、誰かが裸にならなければならないと思うほど、将軍の好奇心は旺盛だった」

吉宗は質問するだけではなく、外国製の品々にも強い関心を示し、度々注文したという。

天体望遠鏡やコンパス、フラスコなど西洋の最先端技術で作られた製品を皮切りに、孔雀や猟犬、馬や象などの動物も注文したのである。動物はつがいで注文しており、繁殖させようとしていたことが伺える。

人並外れた好奇心である。そもそも吉宗は出自からして今までの将軍とは一線を画していた。

異色のリーダー

吉宗は、貞享元年(1684年)10月21日に、紀州藩主・徳川光貞の四男として生まれた。

母は身分の低い家柄の出身だった。

吉宗は幼い頃は手に負えないほどの暴れん坊だったという。

学問が苦手で乗馬や鷹狩りに夢中な少年であり、将来将軍になるなど誰も想像をしていなかったという。

その後、22歳の時に兄たちが亡くなったことで紀州藩主に就任すると、次第に頭角を現していった。

この頃の紀州藩は多額の借金を抱えて財政が逼迫していた。吉宗は「質素・倹約」を徹底して出費を抑え、新田開発などで藩を再生に導く改革を次々と打ち出していったのである。

また「庶民の意見であっても、取り入れるべきものは取り入れる」というのが吉宗の考えであった。

後に将軍となってから行う「目安箱」も紀州藩主時代に設置したものである。

改革を始めて5年で紀州藩の財政再建に成功したことで、吉宗の名は江戸にも轟くようになった。

将軍就任と享保の改革

享保元年(1716年)8月13日、徳川吉宗は第8代将軍に就任した。

33歳という若さでの就任であったが、紀州藩主としての経験を存分に生かし、幕府の立て直しに取り掛かった。

それが「享保の改革」である。

当時、幕府の財政は深刻な危機に瀕していた。吉宗はまず全国の土地と人口の実態を把握するための検地を実施し、日本全土の詳細な地図を作成した。これにより効率的な税収確保と統治が可能となった。さらに法令や制度の改革を進め、海外との関係においても大きな変革に踏み切った。

享保5年(1720年)には「漢訳洋書」の輸入緩和を実施し、科学・医学・数学・天文学・動植物学などの最先端情報が国外からも入ってくるようになった。

吉宗は海外の知識を積極的に取り入れ、国の統治や経済、法律のあり方などにおいても優れた点を学ぼうとしたのだ。

国家プロジェクト

吉宗は、オランダの植物学の図鑑「草木誌」に触発され、日本中の植物を調査することを決めた。

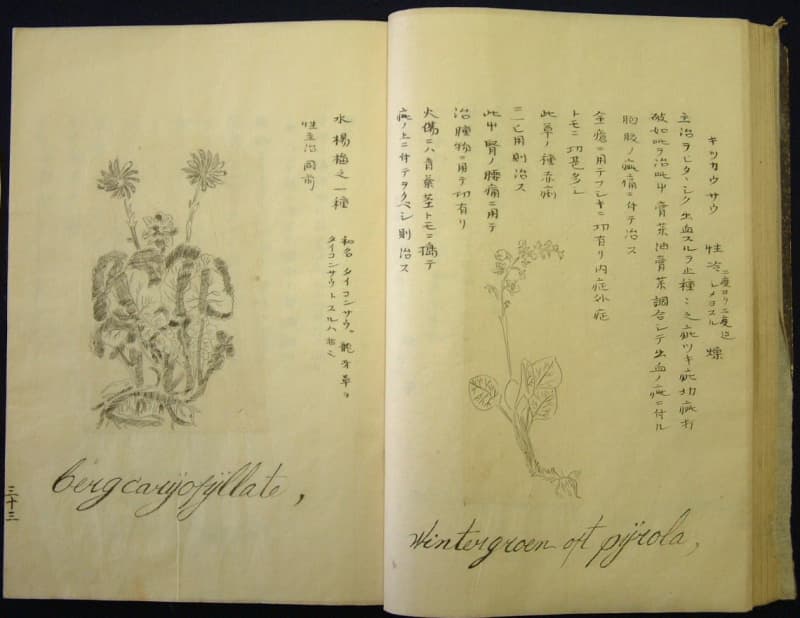

画像 : 草木誌 public domain

調査の中心となったのは、紀州藩出身者であり、吉宗が自ら選び出した専門家たちであった。

蘭学・本草学者で草木誌を和訳した野呂元丈、漢方医の丹羽正伯、農民出身で吉宗に仕える下級藩士の植村政勝、中国で薬学を学んだ阿部友之進らが全国の薬草を調べる「採薬使」に任命された。

享保5年(1720年)、採薬使たちは「薬草見分」を開始し、全国各地を廻って薬草を探し出した。

その結果、70種類の薬草が日本に自生していることが確認された。採薬使たちは、地元の人々の協力を得て薬草を見つけ出し、100種類以上の薬草を持ち帰った。

これらの薬草は幕府の薬草園で栽培・繁殖され、幕府が一括管理する体制が整えられた。

朝鮮人参

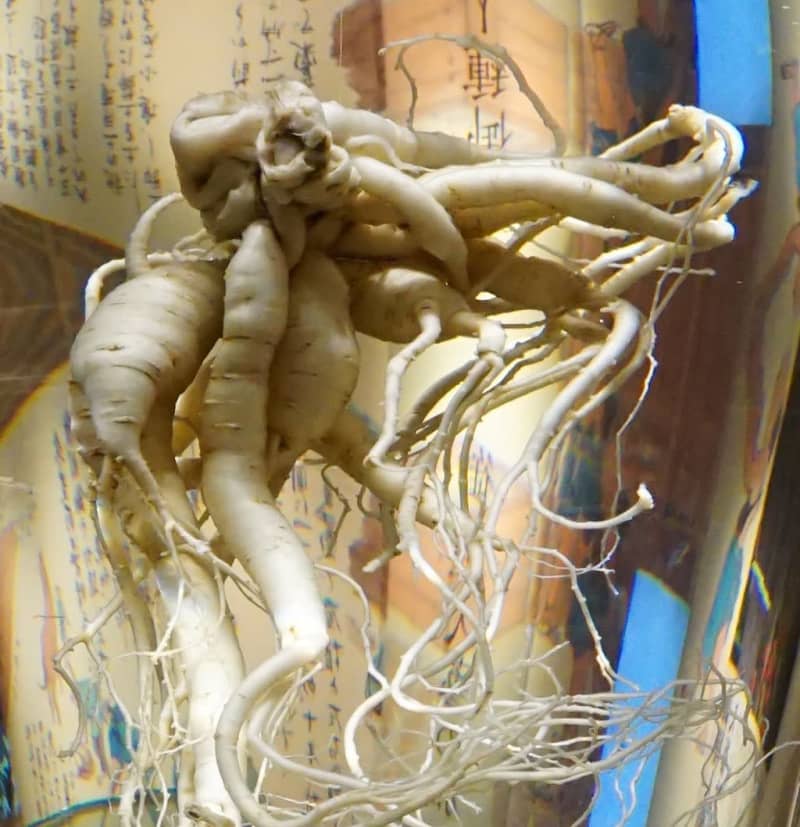

吉宗が最も欲したのが「朝鮮人参」であった。

画像 : 1997年に発見された推定樹齢500年の高麗人蔘 wiki c 663highland

朝鮮人参は当時、万能薬として人気が高く、非常に高価な輸入品であった。

朝鮮人参の輸入代金を支払うためだけの「人参代往古銀」という銀貨まで作られたほどだった。

吉宗は「何とか朝鮮人参を日本で育てられないか」と朝鮮人参の国産化に乗り出し、対馬藩に朝鮮人参の苗木を手に入れるよう命じた。

対馬藩は苦心して3本の苗木を入手して吉宗に献上したが、あっという間に枯れてしまった。朝鮮人参は直射日光や湿気に弱く、非常に手のかかる植物だったのだ。

翌年に6本、その翌年には7本と毎年苗木を輸入して栽培を試みたが、やはり枯れてしまったという。毎年のように朝鮮人参の栽培に挑んだ吉宗だったが、成果を出すことなく10年の月日が流れていった。

そしてようやく朝鮮人参を種から育てる方法が発見され、独自の技術「芽切り」が確立された。これにより、朝鮮人参の栽培が可能となったが、収穫までには4年の歳月を要した。

栃木県板荷には、吉宗の時代から朝鮮人参の栽培を続ける農家が残っている。

12代に渡って畑を受け継ぐ渡邉正氏は、伝えられている当時の苦労を語り、幕府から発行された朝鮮人参栽培の許可証も残されている。

全国への朝鮮人参栽培の普及

元文元年(1736年)、日光周辺で朝鮮人参の栽培が大成功し、翌年には収穫量が増加した。

そして翌年の元文3年(1738年)、吉宗は江戸市中に一つのお触書を出させた。その内容は以下である。

「日光での朝鮮人参栽培が順調で、多くの種が取れたため、江戸の問屋から朝鮮人参の種を発売する。人参栽培に挑みたい者は申し出よ」

さらに栽培の難しさを懸念した吉宗は、日光で成功した栽培方法やノウハウを文書にまとめ、種を購入した者に渡したのである。

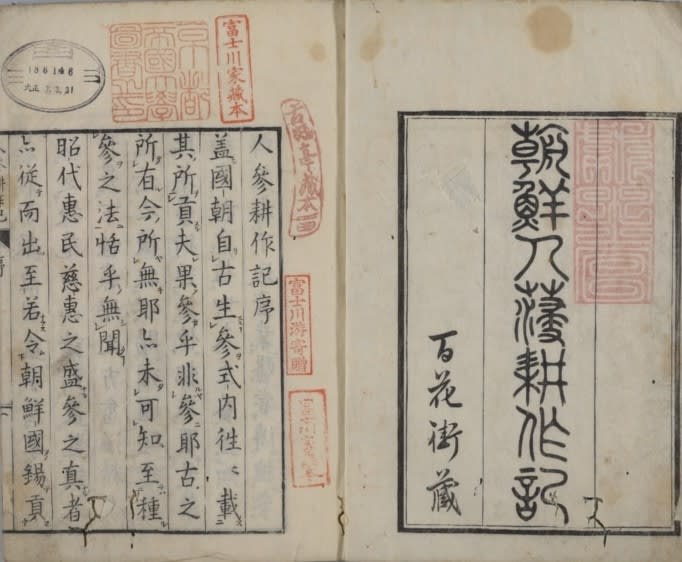

その後、図解入りの分かりやすい「朝鮮人参耕作記」という本が作られた。

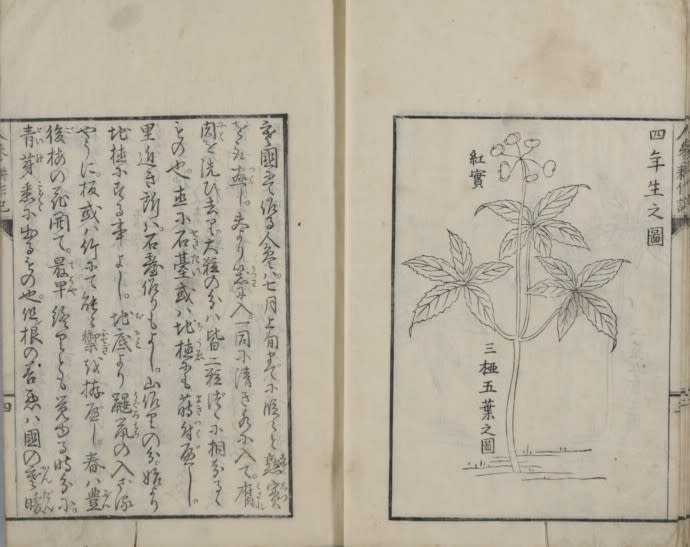

画像 : 朝鮮人参耕作記 京都大学附属図書館 public domain

画像 : 朝鮮人参耕作記 京都大学附属図書館 public domain

「朝鮮人参耕作記」では畑の作り方、雨よけ日よけの設置方法(必ず南北方向に設置するように指示)、そして肝心の芽切りの方法までが詳細な絵付きで説明されている。また、朝鮮人参の根につく害虫、花や茎につく害虫の種類や特徴、駆除方法、収穫した朝鮮人参の品評までが丁寧に書かれていた。

この結果、朝鮮人参の栽培は瞬く間に大名家、商人、農家によって全国に広がり、将軍から下げ渡された御種は「オタネニンジン」と呼ばれて大切にされた。

こうして朝鮮人参の栽培は全国に広がり、会津藩や松江藩では特産品として発展した。

平戸藩主の松浦静山は「甲子夜話」で吉宗の治世を「享保の吉宗公の深い慈愛の政策の第一は御種人参である」と評価している。

おわりに

徳川吉宗は、好奇心旺盛な将軍であり、朝鮮人参の栽培を通じて知識の共有・知の開放・情報公開を日本中に広めた。

彼の改革は、産業振興と経済発展に大きく寄与し、現代にもその影響を残している。

日光での朝鮮人参栽培は今も続き、その方法は地元の高校生たちにも伝えられている。

参考 :

徳川吉宗101の謎

朝鮮人参栽培に関する記録 – 日光市