北海道大学札幌キャンパスをテリトリーの一部にもつキタキツネのファミリーがいます。北大の近隣住民でしたら、その姿を目撃したことがあるかもしれません。

約200万人が住む大都市・札幌。その中心部に住むキツネと人々の関係について取材しました。

適応力の高いキツネ 町中の北大近辺にも生息する

北海道大学札幌キャンパス周辺の地図(国土地理院の地図を加工)

キツネは適応力が高い生き物なので生息できる環境は海岸から山地と非常に広範囲です。

また人が開発した農地や市街地にも生息可能であり、特に都市に住むキツネは「アーバンフォックス」と呼ばれています。札幌市にもアーバンフォックスはすんでおり、北大の辺りや大きめの公園などで姿が確認されています。

2023年5月5日 北海道大学恵迪寮近く SASARUライター・野中が撮影

人と生活圏がかぶるアーバンフォックスは、森林にすむキツネとは生態が異なるようです。

「札幌にすむアーバンフォックスの行動圏サイズを詳細に調べた研究はない。しかし一般的には都市のキツネは森林のキツネに比べ行動圏が小さいと考えられる」(北海道大学 CoSTEP 池田貴子特任講師)

なぜアーバンフォックスは行動圏が小さくても生きていけるのでしょうか。池田講師は道路や線路といった行動の障害となる構造物の存在に加え、『動物が必要とする生息地の広さは、資源量に反比例する』という動物の行動原理について指摘します。

「町というと一見、動物たちが使える資源が少ないように感じるかもしれない。しかしここでいう資源は単に餌だけでなく、住環境や安心して繁殖できる環境も含む」

つまりアーバンフォックスにとっては、人間が身近な町であっても資源が沢山手に入るため、大きな行動圏を必要としない可能性があるのです。

秋は「一家離散」 季節によって生活様式が変わる

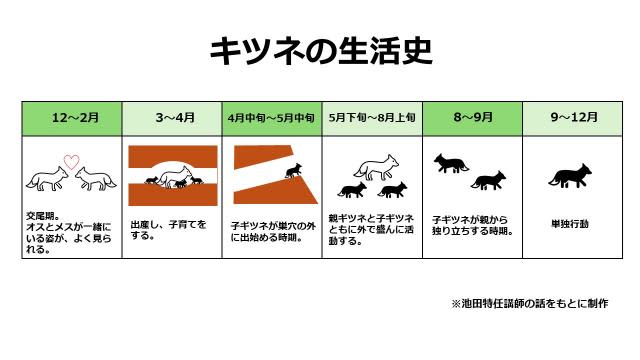

キツネの生活史

昔から人とのかかわりが深いキツネですが、その生活スタイルは意外と知られていないかもしれません。季節ごとの生活スタイルを図でまとめてみました。

巣穴から顔を出すキツネ(北大ではない) 撮影:池田貴子特任講師

キツネは春から夏にかけての子育ての時期にのみ、巣穴を使います。一般的なキツネだと4~6つほど巣を持っているが、アーバンフォックスは「必ずしもそうではないようだ」と池田講師は感じています。

「調査を通して感じたことだが、札幌のアーバンフォックスは6つも巣をもっていない。お気に入りの場所は少ないものの、そこを大事に使っているという印象だ」

2022年1月1日 北海道大学第一農場 SASARUライター・野中が撮影

12~2月はキツネにとっては繁殖期で、オスとメスが一緒にいる姿がよく見られます。メスは3〜6匹ほど子どもを産み、4月になると子ギツネが巣から外に出るようになります。

キツネはどのように子育てを行うのでしょうか。池田講師は「父親も子育てに参加する。巣の外に出て餌やおもちゃを獲ってくるのが父親で、母親は巣で子どもの世話をする。前年以前に生まれた姉が子どもの世話を手伝うことも多い」と言います。

キツネと人工物(北大ではない) 撮影:池田貴子特任講師

そして4~5月ごろになると、子ギツネたちは巣穴から外に出始め、人目に付くようになります。

夏を過ぎ秋になると、子ギツネたちはある程度大きくなっています。

そして秋が深まると「親離れ、子離れ」の時期。家族は解体され、子ギツネも親ギツネも単独で生活するようになります。

子育ての必要がないので巣も使わなくなり、「クモの巣が張って全然メンテナンスがされていない状態になってしまう」と池田さんは話します。

そして冬の時期の12~2月は、オスとメスが出会いつがいとなる季節。この時期に昨シーズン使った巣穴を整備して、子育てに備えます。

「オスはよその縄張りから入ってくる」(池田講師)

「キツネの巣穴はアリの巣みたい」都市のキツネは廃屋などを利用することも

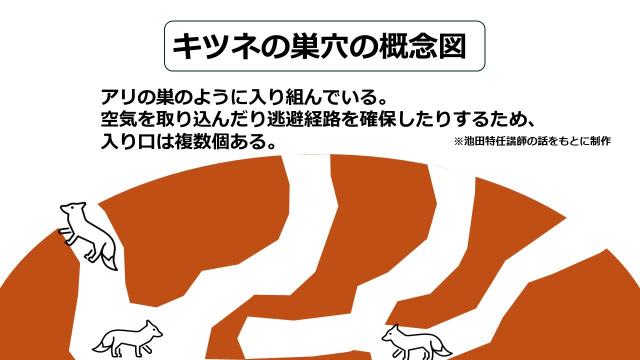

キツネの巣穴の概念図

札幌の都心部に位置している北大札幌キャンパス。大学ができるより前からキツネのファミリーがすみついていたと言われています。

一体、キツネの巣穴はどのようになっているのでしょうか。スタンダードな巣の模式図を用意しました。分岐したり、行き止まりとなっていたりするトンネルをいくつも地中に張り巡らせていることが分かります(図を参照)。

「アリの巣の大きいものだと考えてよい。巣口がいくつも開いているのは、空気を取り入れたり逃げるのに使ったりするためだ」

「巣を使っている時期だと、巣口にキツネの毛がついている場合がある」(ともに池田講師)

このようなトンネルが入り組んだような巣は、大きな川沿いで林がある場所に作られる事が多いです。

北大のキツネ 撮影:石田隆悟さん

一方、アーバンフォックスの巣作りでは廃屋等を利用する場合があります。北大近辺に住むファミリーだと、植物園の売店の床下に巣を作った事例があります。

キツネは、毎年同じ巣を使うことが多いです。特に北大の近辺に住むアーバンフォックスのファミリーは、北大構内の巣で毎年のように子育てしています。池田講師は「北大構内は大きな緑地帯であり、外敵からも守られて子育てに向いている」と指摘します。

さらにキツネは母系社会だと言います。「子育てに使われる巣は母から娘へと受け継がれる」。

可愛いだけじゃない! キツネの人馴れがもたらす「エキノコックス症」の危険

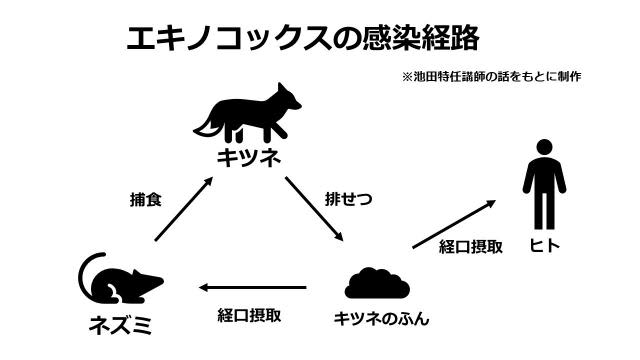

エキノコックスの感染経路

最近だとアーバンフォックスに関する話題として、餌付けの問題が取り沙汰されています。可愛いからといって野良猫に餌を与えるように、公園などでドックフードなどをキツネに与える人も出始めているようです。

しかし、キツネにとって良くない面があるといいます。

「人の食べ物には塩分や脂質が多く含まれているので動物にはふさわしくない。犬の健康に留意して作られているドッグフードも、過剰に摂取すればやはりキツネの健康にとって良くないだろう」

そしてキツネのみならず、人にとってもマイナスな面も…。

「餌をもらえることが分かると人を恐れなくなくなり、どんどん人に近づいてくる。人とキツネの行動圏が重なってしまうので、人に深刻な害を与えかねないエキノコックスの問題が起こる」(池田講師)

キツネの足跡(北大ではない) 撮影:池田貴子特任講師

エキノコックス症は北海道でもっともよく知られている寄生虫が引き起こす感染症の1つ。幼虫は中間宿主の野ネズミや人、ブタなどに寄生し、成虫は終宿主のキツネや犬などに寄生します。

人間にとってはエキノコックスの虫卵が病原体。この卵を経口摂取することで寄生される恐れがあります。

「キツネのふんと一緒に排出されたエキノコックスの虫卵が、沢の水や山菜に付着している可能性があることを知っている人も多いはず。

さらに、あまり危険性が指摘されていないのが、キツネのふんが紛れやすい土。これらにも虫卵が含まれていることがある。農作業をする人やフィールドワーカーは特に注意が必要だ」(池田講師)

また飼い犬や飼い猫のふんに虫卵が含まれていて、人に感染するケースもあるといいます。

「飼い猫や飼い犬が外でエキノコックスに感染したネズミを食べて、エキノコックスに感染することがあるが、犬や猫の健康を害するわけではない。しかし問題なのが、感染した犬や猫のふんに虫卵が含まれていて、人に感染する恐れがある点だ」(池田講師)

発症までが長い期間がかかるエキノコックス症 「かからないこと」が一番

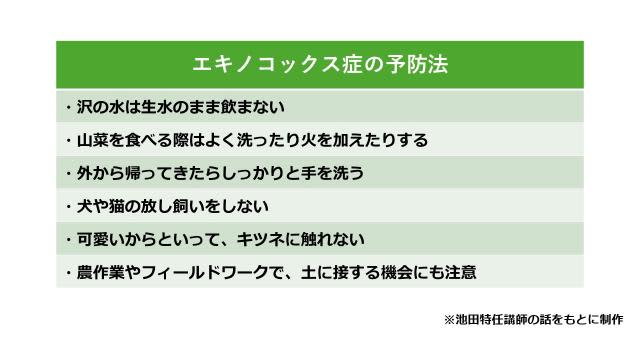

エキノコックス症の予防法

経口摂取されたエキノコックスの虫卵が体内でふ化し、人の肝臓に寄生。発症までに何年もかかることから、どこで感染したか分からない場合が多いです。

「特効薬はなく、根本治療には外科手術が必要になる場合も。予防が可能な病気なので、かからないことが一番。早期発見すれば治療可能なので、心当たりがある場合は血液検査を受けてみて」(池田講師)

各市町村が血液検査を実施しているので、心配な場合は最寄りの保健センターにお問い合わせください。札幌市だと、小学生以上の市民を対象とした無料の血液検査を保健センターで実施しています。

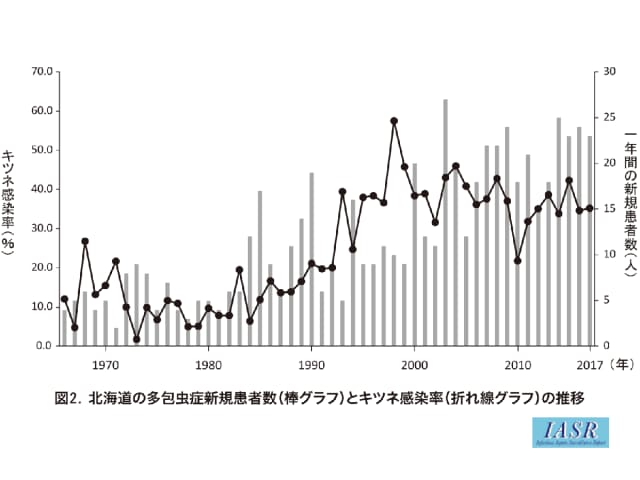

引用元:八木欣平 2019: 「北海道のエキノコックス症流行の歴史と行政の対策」https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/iasr/40/469.pdf

さらに、近年のエキノコックス症の新規感染者数とキツネの感染率が、ともに上昇傾向であることを示す調査結果も出ています。感染リスクも高まっているので、十分な注意が必要です。

北大では毎月ベイト散布実施

人のエキノコックス症の病原体である虫卵。北大は毎月、札幌キャンパスに駆虫薬入りのキツネの餌「ベイト」を散布することで、人と虫卵との接触を避ける取り組みを行っています。このベイト散布を実施している、北大大学院獣医学研究院寄生虫学教室の野中成晃教授を取材しました。

北大でのベイト散布 野中教授「感染コントロールはうまくいっている」と評価

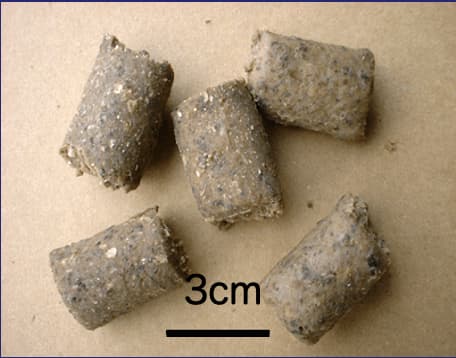

ベイト 提供:野中成晃教授

キツネがエキノコックスに感染したネズミを捕食して、ふん中に虫卵を排出するようになるのは約30日後です。さらにキツネがベイトを1個食べると体内のエキノコックスは駆除されます。このため、毎月ベイトを散布していれば、キツネがエキノコックスに感染したネズミを食べて感染したとしても駆虫され、虫卵がふんとともに排出されることを防げます。

ベイト散布の様子 提供:野中成晃教授

以前は大学の広範囲にベイトを散布していましたが、現在はふんのデータなどから位置を特定した巣穴3カ所周辺に限定して散布しています。

なぜベイトの散布範囲を小さくしたのでしょうか。野中教授は理由として①キツネのベイト過剰摂取による問題②ベイト散布にかかる人的・費用的なコスト削減――を挙げます。

「以前のように1回の散布で100個を超えるベイトを構内に散布するのは、労力がかかる。さらにキツネがベイトを過剰摂取することで、エキノコックスが薬剤耐性を持つのを防ぐため」

散布方法の変更がエキノコックスの感染コントロールに影響はなかったのでしょうか。野中教授は「ここ4年間、春から秋にかけて北大構内で拾ったキツネのふんで、虫卵検査と抗原検査で陽性になったものは無かった」と話し、「大学構内にすむキツネの感染コントロールはうまくいっている」と評価します。

しかし、秋から冬にかけては虫卵陽性のふんが見つかっているといいます。これはキツネの生態に起因しているのではないかと野中教授は指摘します。

「秋から冬にかけてキツネは単独行動によって行動範囲を広げます。そのため、エキノコックスに感染したキツネが大学構内に入り込み、虫卵をばらまいているのではないか」

毎月構内でベイト散布 積極的にエキノコックス問題に取り組む北大

人にとってエキノコックスの虫卵が感染源なので、極力、虫卵に触れない環境を作ることが大事です。そのため寄生虫学教室は、大学の助成を受けて構内でのベイト散布を毎月実施。「北大はベイト散布を通じ、エキノコックス症の感染リスクの低下に積極的に取り組んでいる」と野中教授は評価します。

ただ、エキノコックス症対策を行う道内の大学は珍しいと言います。「構内にキツネが生息する大学は他にもある。そのような大学では構内における人の感染のリスクを認識し対策を検討する必要がある」。

さらに北海道の市町村の中にはベイト散布を行っている地方自治体もあります。近年は市町村のベイト散布に対する興味について「高まっている」と野中教授は感じています。

(上記の情報は記事作成時点でのものです)