東大の特徴的な教育制度である前期教養課程、およびその先に控える進学選択制度。前期教養課程の2年間で「『夢を語るためのボキャブラリー』を育んでください」と、今年の入学式で真船文隆大学院総合文化研究科長・教養学部長は新入生に送った。しかしその制度がゆえに、待ち受ける進学選択ばかりを意識して前期教養課程を消費してしまう学生もいる。進学選択制度はどうあるべきなのか。前編では進学選択の変遷を振り返り、学生の視点から進学選択制度の在り方を考える。(構成・渡邊詩恵奈、取材・岡拓杜)

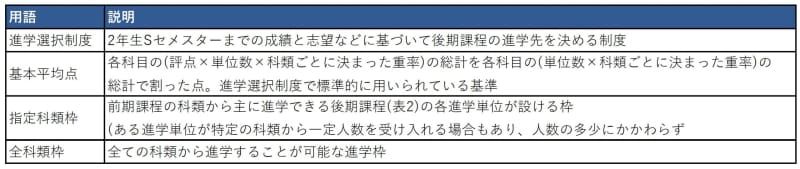

東大は2年生Sセメスターまでの成績と志望に基づいて後期課程の進学先が決まる。この制度により、入学時の科類とは関係なく、場合によっては文理を越えて後期課程の学部が選択でき、入学後の学びを踏まえた進路選択が可能になっている。後期課程で倍率の高い学科やコースなどに進学したい場合、2年生Sセメスターまで高い基本平均点を維持することが必要になる。

社会からの要請で進学難易度が変化か

これまで進学選択に影響を与える改革や進学選択制度そのものの改革が行われたとき、東大はどのような状況に置かれていたのか。1962年実施の科類改編と2015年入学者から実施の進学振分け制度から進学選択制度への改革を含む総合的学部改革の2つの事例から考察する。

東大教養学部は1949年の創設の際、文科Ⅰ・Ⅱ類、理科Ⅰ・Ⅱ類の4科類しか存在しなかった。現在の文科Ⅰ〜Ⅲ類、理科Ⅰ〜Ⅲ類の計6科類に変化したのは1962年。当時は科類ごとの進学可能人数の上限は定められず、また医学部医学科は進学振分けの枠外にあり、前期課程修了後に公募で入学試験を受験する必要があった。そのため現在より人気学部への学生の集中度は高く、成績優秀者の多くが文科なら教養学科に、理科なら医学部に進学することが問題視された。文科Ⅲ類・理科Ⅲ類の新設と各科類からの教養学科の進学可能人数への制限が設けられたのは、1958年の第三回制度審議会で諸学部の委員から相次いで進学振分けへの不満が述べられたことがきっかけ。文科Ⅱ類の成績優秀者の多くが教養学部に進学することを懸念する経済・教育両学部や、医学部志望者の第2志望になることが多く、医学科合格者の離脱でしばしば定員割れが発生した農学部が、状況を問題視したことが背景にあったという。

次に前期教養教育の改革が行われたのは1993年度以降、大学設置基準の大綱化の最中だった。2006年には理系学部からの数学力不足の指摘を受け、理系学生の数学の必修単位数が増加。次いで2016年の進学振分け制度から進学選択制度への改革を含む総合的学部改革は大学設置基準の改訂に伴うものだった。具体的には①4ターム制やキャップ制の導入②「進学振分け」から「進学選択」への名称変更③第二・三段階において、成績以外に志望理由書などを総合的に踏まえる仕組みの導入-がうまれた。ターム制の導入に伴う90分授業から105分授業への変化やキャップ制(個々の履修科目に対する十分な学習時間の確保のため、セメスター毎に履修登録単位数の上限を設ける制度)の導入は大学設置基準(専門職大学及び短期大学を除く大学を設置するのに必要な最低基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令)に沿ったものだ。これらの取り組みは国際化・実質化・高度化の3本柱に沿った総合的学部改革の一環で、秋入学導入、および「タフでグローバルな東大生」の育成という東大が最終的に掲げる目標実現のため実施されたものだった。歴史を顧みると、進学選択に関係する改革は社会変化に伴い実施されることが多いとわかる。

ここで進学選択の現状を考える。東大には進学選択に関する相談や資料閲覧ができる進学情報センターがある。青木優准教授(東大大学院総合文化研究科附属進学情報センター)によると、前期教養課程生の場合、①進路の相談②単位登録や単位取得、成績に関する相談③教職免許状、学芸員資格などの取得に関する相談─のため進学情報センターに訪れることが多いという。進路の相談に関しては、進学選択をどう活用するか悩む学生が特に多い。プランがなかなか定まらない学生もいれば、意中の学部・学科はあるが成績のために難しく、次善の選択肢としてどのような進学先があるか、また理転や文転のためにどのような対処が必要かなど、さまざまな悩みを抱える学生もいる。

人気学科が存在することも事実だと青木准教授は指摘する。理系では情報系、文系では心理系、社会学系などへの進学を志望する学生が多く、結果的に難易度が高くなる。ただし人気学科が固定化しているとは言い難い。例えば情報系への進学に必要な点数が極端に上がったのは7~8年前からで、将来高止まりするかは不明だ。大正・昭和時代に設置されていた工学部船舶工学科などは、進学難易度が高かったが、日本造船業界の縮小化とともに進学志望者が減少し、後身である船舶海洋工学科(システム創成学科の設置に伴い2000年に廃止)の難易度は下がった。学科の人気はその時々の社会からの要請に連動しているとも考えられると青木准教授は言う。

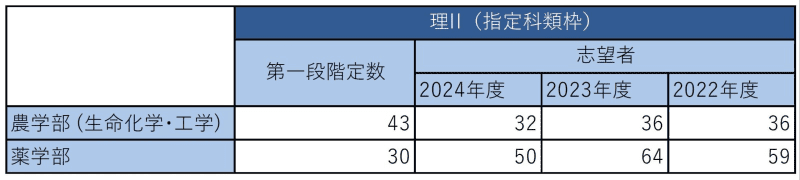

特定の学科の極端な人気は、就職で有利かなどの時勢に応じて変化すると考えるのは自然だ。では志望者数の少ない学科部に関してはどうか。例えば過去3年間の進学選択の第1段階志望集計表(表1)を見ると、薬学部では毎年指定科類である理IIの枠が定員オーバーしているのに対し、農学部生命科学・工学専修では定員割れが続く。農学部生命科学・工学専修に限らず、志望者数が低迷している学科は毎年定員割れを繰り返す傾向にある。急激に人気・不人気となる学科は時代とともに変化するが、一度不人気になった学科は緩やかに固定化されると考察できる。もし学生が自分の興味関心に従って学部学科を選んでいるのであれば、人気学科だけでなく不人気学科が固定化されることも頻繁には起きないだろう。このことから、必ずしも学生が自分の興味関心のみに従って、進学選択を決めておらず、今も「点取り主義」から逃れられていないと推察できる。

学生が「何を学びたいか」よりまず自分の成績を「底点(各進学先の内定者の最低点)」に当てはめ、「どこにいけるか」という観点で進学先を選ぶ傾向があるということは1970年代から問題視されており、これをテーマにした懇談会なども開かれていた。

学生の声 入学時と現在で進学選択制度に対する評価は変わったか

実際に進学選択を経験する東大生は、進学選択制度や後期課程についてどう考えているのか。入学直後で東大内部・外部両方の視点を持つ新入生、進学選択を目前にしている2年生、進学選択を経験した3年生。それぞれの視点から進学選択制度を見る。

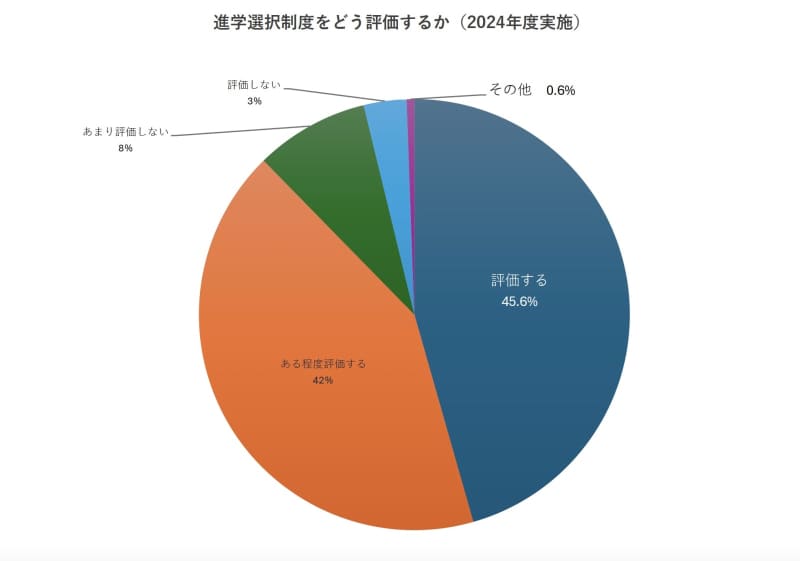

学生生活実態調査(東京大学学生生活員会学生生活調査ワーキンググループにより実施)では2014年度まで「進学振り分け制度をどう評価するか」という設問を出題。当時「現状維持」を求める学生は30~40%前後だったが、今の新入生は進学選択制度をどう評価するのか。東京大学新聞社が本年度3月28、29日に実施した新入生アンケートでは、新入生2796人から回答を得た。「進学選択制度をどのように評価するか」という問いに対し「評価する」「ある程度評価する」という回答した人が87%に達したものの、「どちらかというと評価しない」「評価しない」という回答も約12%あった。進学選択制度に関して94%が「評価する」「どちらかというと評価する」、5%が「どちらかというと評価しない」「評価しない」と回答した2018年度の新入生アンケート(東京大学新聞社が実施)と比較すると、新入生の進学選択制度に対する評価が低下傾向にあると分かる。一方全体としては、新入生の多くが進学選択制度を肯定的に評価しているともいえる。

進学選択制度が設置される意義の一つに、前期教養課程で学問分野を問わず多様な授業を受講し学問的関心が明らかになった後に学部を選択できることがある。では新入生のうち、すでに進みたい学部が決まっている学生はどの程度いるのか。2024年度の新入生アンケートによると、アンケート回答者のうち、進みたい学部がまだ決まっていない学生は全体の9%前後。進みたい学部が決まっている学生のうち、「指定科類枠」で進学が可能な学部を志望している学生は文I、文II、理IIIでは90%以上、理I、文IIIではそれぞれ89%と80%、全科類の中で最も割合が低い理IIでも77%だった。教養学部の設置意図とは裏腹に、多くの学生は入学した時点で興味関心のある分野がある程度固まっており、希望学部への進学が有利になる科類に入学するといえる。

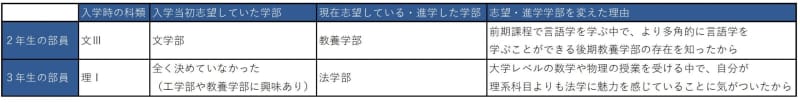

もちろん、前期教養課程での授業を通じて今まで視野に入れていなかった新たな学問分野に出会うこともある。前期教養課程の授業を受けてきた2・3年生は、進学選択制度についてどう考えるのか。文IIIとして入学し、当初は文学部を志望したが教養学部後期課程(以下、後期教養学部)への進学に興味を持つようになった2年生の部員(以下、A)と理Iから法学部に進学した3年生の部員(以下、B)の話を紹介する。

東大での生活を経験し、進学選択制度の評価は入学時から変わったのか。入学当初は進学選択の具体的な制度を知らなかったが、進学選択制度があることで入学後に進みたい学部を決めることができて良かったと両者は評価する。入学当初は文学部へ進学するつもりだったが後期教養学部へ志望先が変わったAや、理Iから文系学部の法学部へ進学したBにとって、進学選択制度の意義は大きいだろう。進学選択で必要な点数を取りづらい授業が敬遠される風潮は入学後に気付いたものの、2年生時点で進学先を決められるメリットは大きいように感じるという。

入学時から志望学部が変わった2人だが、前期教養課程で新しく自分の興味を引く学問に出会ったわけではない。Aは高校時代から言語学に興味があり、もともと文学部で言語学を学ぶつもりだった。だが入学後に後期教養学部でも言語学を学べると知り、前期教養課程で言語学を学ぶ中で、文学部に比べ多角的に言語学を学べるという後期教養学部に進みたいと考えた。Bは幼少期に法曹に憧れており、法学部への進学は常に自分の中で選択肢にあった。数学が得意であったことや将来の選択肢を狭めたくないという理由で理Iに進学。しかし前期教養課程で大学レベルの数学や物理の授業を受ける中で、理系科目が向いていないのではないかと感じるようになった。1年生で受けた法に関する授業が興味深く、法学部への進学を意識し始めたという。2人の興味分野は入学前から変わらなかった。しかし前期教養過程での学びを通じ、興味分野を学問として究めていけるか、またどのような方向から興味関心に向き合いたいのかを確かめられた。

進学選択制度を考える上で、前期教養課程での得点以外の基準を取り込むべきかも議題になる。進学振分け制度(当時)の評価についての項目があった2014年度の学生生活実態調査には「点数以外の評価基準を取り入れた方が良い」という意見も4分の1程度存在した。実際に、従来の進学振分け制度から進学選択制度への改革(2016年)では、一部の学科などで進学選択制度の第二・三段階で成績以外に志望理由書などを総合的に踏まえる仕組みが導入された。基本平均点以外に、独自の尺度で順位付けを行う学部・学科もある。だが2人は、2年生のSセメスターの時点で学部を決めるには、成績以上に公平なシステムがないと考える。理由としては①進学選択のない大学では入試での成績のみによって学部学科まで含めた合否が決まるように、東大の成績順で学部学科が決まる仕組みは合理的であること②成績の代わりに志望理由書等を用いて選考を行う場合は先行する側の手続きが煩雑になること③選考される側もどういった基準で選ばれるのかが不明瞭になってしまうこと―が挙げられた。前期教養課程の授業にも成績の評価基準が不明瞭だったり、同一名称の授業であっても教員によって評価基準が違う授業があったりと、評価基準に課題があることが指摘される。しかし現時点では、成績以上に適切な基準は存在しないだろう。

進学選択制度にも課題はある。同じ学部への進学を目指していても、指定科類枠の多い科類かどうかによって求められる得点が異なることがその一つだ。指定科類枠と全科類の間で求められる成績の差が大きければ大きいほど、学生たちは効率的に進学選択を乗り越えるため、東大を受験する時点で志望する後期学部を決定する必要が生まれる。また、進学選択の際に自身の興味より点数ばかりを重視してしまう学生の意識も考慮する必要がある。戦略的に高得点を取ろうと頑張る学生は、自分の成績でどの学部に進学できるのかという視点で後期学部・学科を探してしまいかねない。進学選択を経験したBによると、基本平均点が90点近い人で不人気な学科に行った人は周囲にはいなかったという。東大では各授業に関し、原則成績が80点以上の学生を履修者数の3割程度とするという申し合わせがある。1科目で90点以上を取るのはもちろん、全教科の平均を90点以上で維持するのは難しい。人気学部を選んだ学生が完全に興味関心ではなく点数だけを意識して学部を選んでいるとはいえないが、その背景には、潜在的なバイアスがかかっていることがあるのかもしれない。

The post 「点取り主義」にどう向き合う 進学選択制度を考える【前編】 first appeared on 東大新聞オンライン.