by 笠原 一輝

Qualcomm CEOのクリスチアーノ・アーモン氏は、COMPUTEX TAIPEI 2024の開幕前日となる6月3日(台湾時間)に行なわれた基調講演に登壇し、Copilot+ PCの最初のSoCとして採用された「Snapdragon X Elite」を搭載したノートPCが6月18日から販売開始されることをアピールした。

また、市内の会場で独自の展示も行ない、Snapdragon X Eliteとその廉価版Snapdragon X Plusを搭載したノートPCなどを展示し、アーモン氏による質疑応答などが行なわれた。

Qualcommの基調講演にはトップ5のメーカーすべてとMicrosoftが集結

今回Qualcommが行なったCOMPUTEXの基調講演では、「PC Reborn」(生まれ変わるPC)というタイトルがつけられた。つまり、MicrosoftのCopilot+ PCに現状では唯一対応しているQualcommのSnapdragon Xシリーズにより、PCが生まれ変わるという内容だ。

技術的な概要や搭載製品の発表は既に行なわれたため、今回の記者会見で何かが新しく明らかになったということはない。しかし、会見にはAcer、Dell Technologies、HP、Lenovoなどのメーカーの幹部がステージに呼ばれ、Microsoft Windows・デバイス担当 執行役員 パヴァン・ダビュルリ氏が登壇するなど、成功裏に立ち上がったことをPC業界を挙げて祝うようなイベントとなった。

この講演の中でアーモン氏は同社のSnapdragon Xシリーズに内蔵されているNPUがApple M3に比べて2.6倍、Intel Core Ultraに比べて5.4倍電力効率が高く、単に性能が高いだけでなく電力効率が高いことをアピールした。

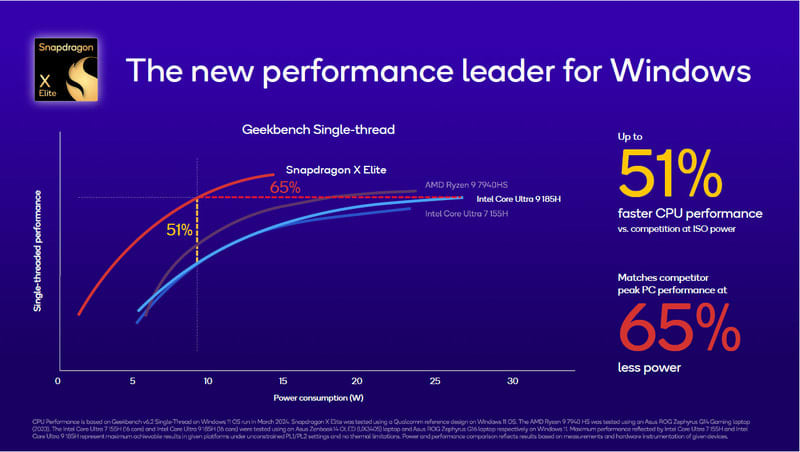

また、CPUのOryon CPUは、Intel Core Ultra 7 165Hと比較して、同じ電力量であれば51%高速で、同性能であれば65%電力量が少ないと誇った。全体的にはQualcommのSnapdragon Xシリーズが、競合と比較して高性能で、かつ電力効率が高いとアピールする内容になっていた。

QualcommのSoCは、Microsoftが考えているCPU/GPUとNPUのバランスに合致した設計

その基調講演が行なわれた翌日の6月4日午前には、その2時間後にIntelの基調講演が行なわれる前というタイミングでアーモン氏の質疑応答が行なわれた。

冒頭でアーモン氏は「今記者の皆さんがPCでメモを取っているが、もう午後にはバッテリがなくなってしまうだろう(笑)。来年のCOMPUTEXではそれがもっとバッテリが持つPC(つまりSnapdragon Xシリーズ)になっていることを期待したい(笑)」と述べ、スマートな表現でSnapdragon Xシリーズが長時間バッテリ駆動を実現することが可能になるとアピールした。

その上で「弊社はMicrosoftとCopilot+ PCで協業し、PCの世界に完全に再定義した新しいユーザー体験をもたらすことに成功した。今後もPCビジネスに本気で取り組み、今後もPCの革新を成し遂げていきたい」と強調した。

記者からの質問では、アーモン氏の基調講演の数時間前に行なわれたAMDの基調講演ではAMDが50TOPSのNPUを搭載した「Ryzen AI 300」を発表し、(この質疑応答が行なわれた時点ではまだ発表されていなかったが)IntelもLunar Lakeで48TOPSを実現するなどしてQualcommを追い抜いたことを明らかにするなど、競争が激しくなっていることについて尋ねられた。

「弊社は競合他社を非常にリスペクトしている。携帯電話向けのチップでもそうだったし、それを生き残ってきたからこそ今のQualcommがある。NPUは今後のWindowsにとって重要な要素だ。というのも、今やAIがコンピューティングの形を変えているからだ。

MicrosoftがCopilot+ PCでNPUを利用しようと考えたのは、CPUやGPUにはほかにやるべきことがあると彼らが考えているためだと私は理解している。NPUによりAI処理を速く、かつ低消費電力で行なえるようになることで、新しいユーザー体験を提供することが可能になるのだ」とした。

つまり、暗にIntelが主張する「CPUやGPUも合わせてAIを処理する」というAIの処理のやり方は、Microsoftの方針とは合致していないと遠回しに指摘した。

積み残しになっているGPUの性能は、次世代製品以降で改善していきたいとアーモンCEO

また、一時Armと訴訟沙汰になっても独自アーキテクチャになるOryon(元々はQualcommが買収したNuviaが開発した独自アーキテクチャのCPU)をなぜ開発したのかについても尋ねられた。

「Armは素晴らしい会社だし、Arm ISAは素晴らしいISAだ。しかし、彼らが提供するIPは、我々が欲していたWindowsエコシステムの中で競争力のあるIPを提供してこなかった。そのため我々はNuviaを買収することを決定し、QualcommがOryonを開発した。Windowsの中でナンバー1になるためにはそれが必要だったからだ。

Microsoftが実現したかったCopilot+ PCのユーザー体験は、強力なCPU、そして強力なGPUとNPUがあったから実現できたのだ。今後このCPU(Oryon)を、PCだけでなく、モバイル、そして自動車事業にも展開していく計画だ。

今年のSnapdragon SummitではそうしたOryonを搭載したモバイル向けの製品を発表する計画だ」と述べた。

つまり、Qualcomm側の視点としては、ArmのCortexシリーズではSnapdragon X Eliteに必要だった処理能力が実現できなかったので、QualcommがArmよりライセンスを受けているアーキテクチャライセンスの権利を行使してOryon CPUを設計したのだと説明した。

また、モバイル向けの現行製品(Snapdragon 8 Gen 3)の後継製品にはOryonを採用するのだということを明確にした。

AppleのMシリーズとの比較で確かにCPUは上回っているかもしれないが、GPUに関してはAppleのMシリーズが上回っている事実に関しては「弊社はこのSnapdragon Xシリーズを1つの世代だけで終わらせる予定はなく、複数の製品がロードマップ上にあり開発している。

今回のSnapdragon Xシリーズに関しては、まずWindowsをx86からArmへ移行させる、そういう強い意志をもって製品の開発を行なってきた。今後はノートPCだけでなく、タブレットやデスクトップPCなどさまざまなPCフォームファクタに対応させていきたいと考えている。

現時点では未来の詳細は明かせないが、次世代のSnapdragon Xシリーズ製品では多くの方向性で大幅パフォーマンスアップが期待できる」と述べ、未来の製品では質問にあったGPUなどさまざまな部分の性能を引き上げると強調した。

Windows PC市場で過半数を超えるシェアを取るというArmの目標は「裏付けがないわけではない」

最後にArmのレネ・ハースCEOがアーモン氏の質疑応答に先立って行なわれたArmの質疑応答の中で、2030年にまでにArmアーキテクチャがWindowsで大多数になると発言をしたことについて問われた。

「それは素晴らしい(笑)。ただ、それはOEMメーカーによっても見解が異なるだろう。OEMメーカーの中には3年以内に40~60%をArmにしたいと言っているところもあれば、50%にしたいといっているところもある。

Windowsの歴史を振り返ると、PCの更新が行なわれるのは新しいバージョンのWindowsが出た時だということだ。そうした新しいバージョンのWindowsが出てくるまでには時間がかかるのも事実だ(筆者注:2015年に登場したWindows 10から2022年に登場したWindows 11まで約7年かかっている)。

ただ、今回はCopilot+という、ある意味新しいWindowsへの進化であり、その変化は非常に大きく、かつこれまでのどんなWindowsよりも高速になる。そうしたことを考えると、そうした数字にも決して裏付けがないわけではない」と述べ、QualcommとしてもArmの予測がかなり意欲的な数字であることは否定しないが、同時に決して不可能ではないと考えていると説明した。