夫が再雇用を終え、のんびり老後を過ごそうと思っていたAさん。そんな矢先に夫が病に倒れ、そのまま他界してしまいました。直後に夫の借金が見つかり、相続放棄を考えました。しかし相続放棄をしてしまうと年金は適切に受け取ることができるのでしょうか。そこで本記事では「相続放棄」に伴う年金受給について、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・角村俊一氏が解説します。

亡くなった夫に多額の借金が~未支給年金と遺族年金の行方は?

2年前に再雇用を終えた夫(67歳)とのんびり暮らしていたAさん(65歳)。自分の年金受給も始まり、これからの老後生活をどう充実させようかと心躍らせていました。しかし、ヘビースモーカーだった夫は風呂場で心筋梗塞を起こし突然他界。まさかの出来事でした。

夫を亡くしたAさんは、心身共に疲弊しながらも親族への連絡や葬儀の打ち合わせ、お墓の準備などを一人娘(35歳)と協力しながら進めています。夫の未支給年金や遺族年金、国民健康保険の葬祭費の手続きなど、葬儀社からもらった「死後の手続きパンフレット」がとても役に立ちました。

夫の死から2週間ほど経ち、「相続の準備も進めないとね」と、娘と二人で夫の通帳や保険証券などが入っていた引き出しを調べていたところ、なんと夫に多額の借金があることが判明。多少の蓄えはあるものの、「一体どういうこと?こんな金額払えない……」とAさんは血の気が引いていくのを感じました。

相続放棄という言葉が頭に浮かびますが、これからは夫の遺族年金で生活をしていかなければなりません「死後の手続きパンフレット」に載っていた未支給年金も気になります。相続放棄とは、亡くなった方が有していた財産を一切承継しないこと。

「相続放棄したら未支給年金はどうなるの? 遺族年金は?」とAさんは軽いパニック状態に……。

必ず発生する未支給年金

年金支給のシステム上、未支給年金は必ず発生します。なぜならば、年金は後払いの制度だからです。

年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前月までの分が支給されます。たとえば、6月15日に支給されるのは4月分と5月分、8月15日に支給されるのは6月分と7月分です。そのため、年金受給者が亡くなった日に応じて、年金支給日との関係から1~3か月分の年金が未支給となります(年金は亡くなった月の分までが支給対象)。

【未支給年金の発生】

・3か月分の未支給年金が発生する場合:偶数月の1日から14日に亡くなる

・2か月分の未支給年金が発生する場合:奇数月に亡くなる

・1か月分の未支給年金が発生する場合:偶数月の15日から末日に亡くなる

【未支給年金の例】

・6月10日に亡くなった場合

→ 4月分、5月分、6月分が未支給年金(3か月分)

・6月20日に亡くなった場合

→ 4月分、5月分は15日に支給されているので、6月分が未支給年金(1か月分)

・7月5日に亡くなった場合

→ 8月15日に支給されるはずだった6月分、7月分が未支給年金(2か月分)

相続放棄すると未支給年金はどうなる?

未支給年金が遺族に自動的に振り込まれることはありません。未支給年金を受給するには、年金事務所に「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(おい、めい等)です。書かれている続柄の順番で優先されますから、配偶者がいるのに子や父母が請求することは原則できません。

さて、Aさんは「亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた配偶者」となるので、未支給年金を請求する権利があります。

では、相続放棄した場合にこの権利はどうなるでしょうか?

結論から言うと、未支給年金は遺族がその固有の権利に基づいて請求するものなので、死亡した方の相続財産には含まれません。よって、未支給年金の請求要件を満たせば、相続放棄した遺族でも請求できます。

最高裁判所の判例(平成7年11月7日判決)では、国民年金法の未支給年金に関する規定は、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである」としています。

また、国税庁の「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」に関する質疑応答事例にもこうあります。

「未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。」

相続放棄と遺族年金の関係は?

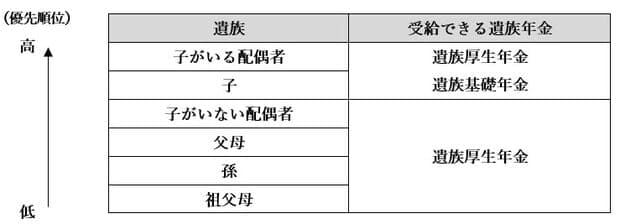

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受給することができます。

ただし、遺族であれば誰でも遺族年金を受給できるわけではありません。受給できるのは、死亡した方によって生計を維持されていた遺族で最も優先順位の高い方となります。

Aさんの子どもは成人しているので年金法上の「子」とはなりません。よって、Aさんは「子がいない配偶者」に該当し、受給できる遺族年金は遺族厚生年金のみとなります。なお、Aさんは65歳になっているので、「自分の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金」を受給する形です。

さて、相続放棄すると遺族年金の受給権はどうなるのでしょうか?

遺族年金についての考え方も未支給年金と変わりません。遺族年金は遺族がその固有の権利に基づいて請求するものなので、亡くなった方の相続財産には含まれません。よって、相続放棄した遺族でも遺族年金を請求できます。

未支給年金と遺族年金は相続財産にはあたらないので、相続放棄したとしても受給できることを知りAさんは少しホッとしました。また国民健康保険からの葬祭費や、保険会社からの死亡保険金も受け取れるようです。

ただし、相続放棄するのであれば3か月以内に手続きを行わなければなりません。まずは正確な相続財産と借金を確定させるべく、Aさんは弁護士事務所に相談に行ったのでした。

角村 俊一

角村FP社労士事務所代表・CFP