By 井上真

パナソニックグループは、1918年の創業以来、事業を通じて社会生活の改善と向上と世界文化の進展に寄与してきました。さらに、事業とは異なる方法で社会課題を解決するために、企業市民活動担当室を設置し、世界各地で活動を続けています。

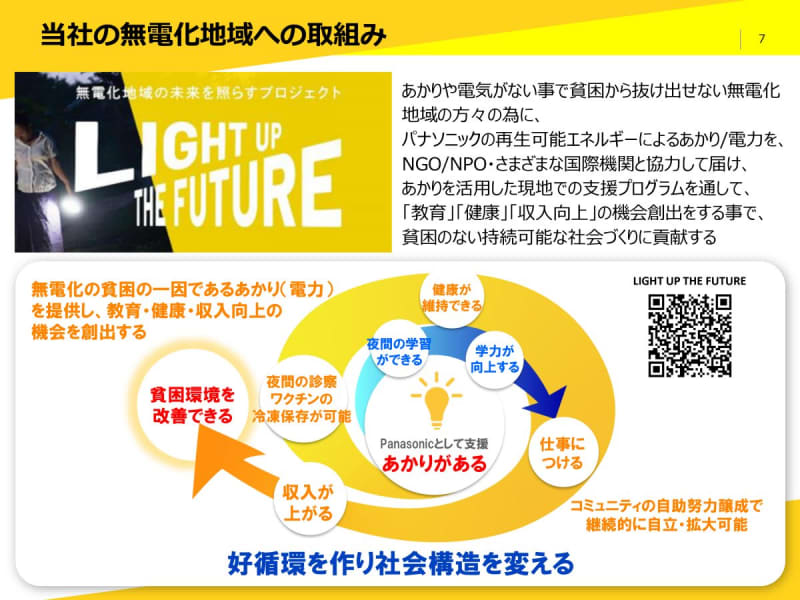

そのひとつが、アフリカやアジアの無電化地域にあかりを届けるプロジェクト「LIGHT UP THE FUTURE」です。CSR・企業市民活動担当室 企業市民活動企画課主幹 多田 直之さんにプロジェクト発足の経緯、この活動がもたらす社会的インパクトについて伺いました。

「貧困の解消」「環境活動」「学びの支援」をテーマに企業市民活動を展開

井上 パナソニックグループの活動方針を教えてください。

多田 私たちが目指しているのは、誰もが自分らしく活き活きと暮らす「サステナブルな共生社会」の実現です。この目標に向けて、貧困の解消、環境活動、学びの支援という3つの軸で活動を行っています。

井上 その3つを軸にしたのはなぜでしょうか。それぞれの領域で、どんな活動を行っていますか?

多田 創業者である松下幸之助は、「貧困は罪悪だ」と考えていました。「われわれ産業人の使命は貧乏を克服し、富を増大することであり、そのためにのみ、企業は繁栄していくことを許される」との言葉も残しています。そこで、貧困の解消に向けて、今回紹介するプロジェクト「LIGHT UP THE FUTURE」やNGO/NPOの組織基盤強化支援などを行っています。

環境活動は、次世代のために地球規模で取り組むべき課題です。世界各地で従業員が植樹や清掃などのボランティア活動をする「パナソニック エコリレー」をはじめ、さまざまな取り組みを行っています。

学びの支援も、「ものをつくる前に、人をつくる」という松下幸之助の理念に基づく活動です。人材育成の一環として、映像制作活動を通して創造性やチームワークを育むプログラム「キッド・ウィットネス・ニュース」、中学生を対象にしたキャリア教育などを運営しています。

無電化地域にあかりを届け、貧困の連鎖を食い止める

井上 今回取り上げる「LIGHT UP THE FUTURE」について、概要を教えてください。

多田 簡単に申し上げると、無電化地域にソーラーランタンをお届けする活動です。世界には、1日2.15ドル以下で暮らす絶対貧困層が約7億人近くいます。一方、電気のない地域で暮らす人々は6億人以上。アフリカやアジアの農村部などの無電化地域と絶対貧困層が暮らすエリアは重なるところが多いため、活動のターゲットを無電化地域に定めました。

無電化地域で暮らす人々は、灯油ランプをあかりにしています。安価で導入できますが、煙がひどく呼吸器を傷めて亡くなる方も。火事の原因にもなりますし、エネルギーコストもかかります。しかも、明るさもろうそく程度です。

こうした無電化地域に暮らす人々は、夜間の学習時間が取りにくく、学力向上が困難です。その結果、良い仕事に就けず、収入が上がりません。また、夜間の医療対応も難しいため、健康が維持できず、こちらも低収入の要因になっています。このように貧困の連鎖から抜け出せない、負のスパイラルが起きているのが最大の問題です。そこで、パナソニックグループのあかりをお届けできないかと考えたのが、このプロジェクトのスタートでした。

井上 いつ頃から始めた活動でしょうか。

多田 2006年に、ウガンダの大臣から「無電化地域で暮らす人々のために力を貸してください」という手紙をいただいたんです。ウガンダから来日した政府関係者が、たまたまパナソニックの太陽電池をご覧になったようでした。そこでソーラーランタンを開発し、2013年から18年までアジアやアフリカなどの30ヵ国に合計10万台を寄贈するプロジェクトを行ないました。「LIGHT UP THE FUTURE」は、当時の取り組みを受け継いだプロジェクトです。

井上 ビジネスとしてソーラーランタンの開発・販売に取り組んでいる企業もあります。事業化は考えなかったのでしょうか。

多田 確かにソーラーランタン市場は大きく、中国の大手企業はNGOとともに無電化地域に参入し、事業化しています。実は私も約10年前に、ソーラーランタンの事業化を視野に世界各国におけるマーケティング施策を検討したことがあります。社会課題解決を目指すソーシャルエンタープライズの中には、行商人に融資をして村に商品をお届けするといった取り組みを行う企業も。日本の衣料品や生活用品も販売されており、そこにパナソニックグループのソーラーランタンも加えられないかと考えたこともありました。ですが、残念ながら価格が折り合わず断念しました。

井上 このプロジェクトで目指すゴールについて教えてください。

多田 ゴールは、教育、健康、収入向上という3つのテーマでの機会を創出することです。無電化地域で暮らす方々が均等に与えられていない機会、つまり夜間学習や夜間医療、夜間の内職などの機会を得ることで、コミュニティの持続可能な発展につなげたいと考えています。あかりがあることで夜間でも勉強でき、学力が上がって、仕事に就けて収入が上がる。もしくは、夜間医療を受けられるので健康を維持でき、仕事を続けることで収入が向上する。つまり、先ほどの負のスパイラルを逆転させる社会構造を作ることを目指しています。

そこで、現地で活動する国連機関や開発機構、NGOとともに支援プログラムを展開しながら、社会的インパクトを測り、プロジェクトの拡大を進めています。

井上 パナソニックグループでインパクトの評価を行っているのでしょうか。

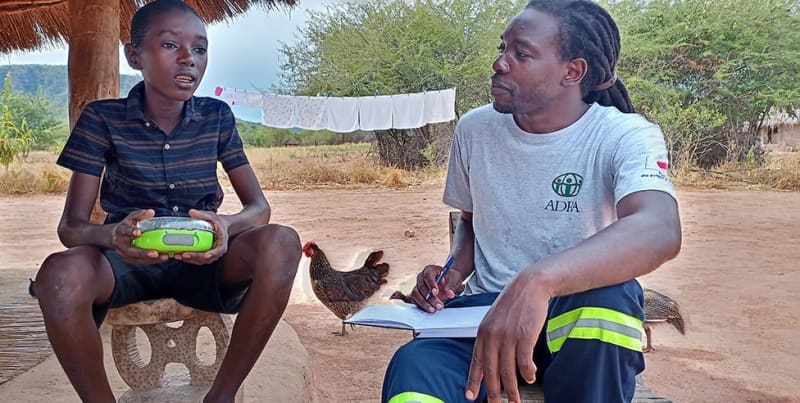

多田 かつては、第三者機関やNGO/NPOにお願いしてデータを取らせていただいていました。近年はベースラインを設計し、協働パートナーに「ソーラーランタンを導入したことで、子どもたちが夜に何時間勉強できているのか」「収入はどれくらい向上したのか」という変化値を取っていただいています。我々が担っているのは、現地のNGOや国連機関がハンドリングしている取り組みの一部分であるため、共通のゴールを設定し、定期的に情報共有しながら活動を進めています。

井上 となると、理念を共有できるパートナーをいかに探し、どのようにコミュニケーションを深めるかが活動の鍵になりそうですね。

多田 おっしゃる通りです。我々が2013年から18年まで「ソーラーランタン10万台プロジェクト」を行なった際、30ヵ国131の団体とお付き合いをさせていただきました。そのリソースがあるので、引き続き連携を深め、情報交換をしています。双方の思いが合致し、ゴールを共有できるパートナーと組むことが大変重要だと感じています。

あかりによって夜間も就労でき、収入が向上

井上 「LIGHT UP THE FUTURE」では、現在までに何ヵ国にソーラーランタンを寄贈してきたのでしょうか。

多田 33ヵ国です。パナソニックグループ創業100周年を記念して、ケニア、インドネシア、ミャンマーには太陽光発電システムを提供し、それ以外の国ではソーラーランタンを寄贈しています。

井上 国や地域によって、活動テーマも異なるのでしょうか。

多田 そうですね。もっともわかりやすいのが、ケニアに太陽光発電システムを導入した国際NGOワールド・ビジョンとの事例です。コミュニティの活動力強化を目指し、夜間学習や夜間診療に加えてワクチンの冷蔵保存、農園栽培など、より具体的な改善テーマを設定しました。

例えば、無電化地域に電気を通すと、ワクチンの冷蔵保存が可能になります。これまではワクチンが日持ちしないため少人数にしか接種できませんでしたが、冷蔵設備があると多くのワクチンを購入し、大勢の人々に接種できます。また、電気が通ることで灌漑事業や農園での作物栽培が可能になります。学校菜園を作れば、子どもたちが給食を食べに学校に来るようになるという効果も。従来は「子どもは労働力だから、学校には行かせず働かせたほうがいい」と考える親が多かったのですが、学校給食が出て子どもたちが喜べば、親も学校に通わせるようになります。その結果、学力が向上し、進級・進学率も急激に上がりました。学力がつけば良い仕事に就くことができ、収入向上にもつながります。

もうひとつ、ケニアにおける顕著な例が国連人口基金(UNFPA)と取り組んでいる女性の自立支援プロジェクトです。アフリカでは、法律で禁止されているにも関わらず、今なお児童婚や女性器切除の風習が依然として残っています。最大の問題は、自分の意思ではなく、子どもたちの自由が奪われていること。その根底にあるのは、やはり貧困です。貧しいがゆえに子どもを結婚させて、代わりに家畜などをもらう。そして、操を保証するために女性器切除を行う。そういう有害な慣行が今も残っているのです。そこでUNFPAでは、現地の女性にビーズの首飾りの作り方、売り方を提案し、収入向上につなげていました。私たちもその活動をサポートするため、ソーラーランタンを提供して夜間でも作業ができるようにしました。また、あかりを届けることで、子どもたちも夜間学習できるようになりました。

井上 いろいろな課題を解決する、もっとも有効なアプローチが現金収入源を増やすことだと思います。ソーラーランタンによって夜間の就労も可能になり、収入源を増やせる可能性があるというのは目から鱗でした。

多田 ケニアのビーズ制作だけでなく、かつてはカンボジアでの機織りも支援していました。貧困の根本的な課題は、負のスパイラルから抜け出せないことです。現地のパートナーと協働し、社会構造を変えることがもっとも重要だと思います。

無電化地域に電線を通したことで、コミュニティが自走し始めた例もあります。朝早くから夜遅くまで暗い時間も店を開けられるようになりましたし、電気バリカンや街頭テレビを使ったビジネスも始まり、持続可能な発展につながりました。協働パートナーとのディスカッションにより、継続性が生まれたのは大きな成果だと思います。

井上 社会的インパクトが数値化されたデータはありますか?

多田 ミャンマーのあるコミュニティでは、呼吸器にダメージを与える灯油ランプの使用率が37.7%減りました。また、推計ではありますが、夜間分娩により生まれた子どもが2434人。進級テストの合格率は57%から100%に伸びました。インドのコミュニティでは、あかりの下での年収が約40%増えたとの調査結果も出ています。こうした貧困解消へのインパクトだけでなく、環境面のインパクトも測っています。灯油ランプを使い続けていた場合、排出されていたであろうCO2は約81,000トン。それがソーラーランタンの使用により0になりました。また、ソーラーランタンによって創出されたクリーンエネルギーは約1,070MWhとされています。

世界にあかりを届ける参加型プログラムを実施

井上 数値的にも大きな成果を上げていますね。企業市民活動としての取り組みではありますが、企業の社会的価値が高まることでさまざまな好影響を及ぼしているのではないでしょうか。

多田 そうですね。我々がもっとも大きいと感じているのがコレクティブインパクト、つまりひとつのゴールに向けて、企業やNGO/NPOなどのパートナーが協働し、インパクトを最大化することです。社会課題の解決においては非常に大切なアプローチですが、実はあまり成功例がありません。

そんな中、パナソニックグループでは塩野義製薬と連携し、取り組みを進めています。塩野義製薬が力を入れているのは、母子の健康を守ること。ケニアでは、衛生環境や医療といったインフラ整備が十分でなく、5歳未満で亡くなってしまう子どもが非常に多いんです。それに対し、塩野義製薬は医療施設の提供などを行い、支援していました。こうしたエリアは無電化地域ですので、塩野義製薬からお声がけいただき、一緒に活動させていただくことになりました。パートナーが増えるのはとても重要なことですし、我々にとっても非常に大きな成果でした。

井上 無電化地域の支援において、今後どのような展開を考えていますか?

多田 最終的なゴールは、電気の通っていないエリアを減らすことです。とはいえ、国や行政が関わるお話ですので、まずは私たちができることとしてソーラーランタン以外にもアプローチを増やしていきたいと考えています。

それと同時に、一般の方にも参加していただける応援プログラム「みんなで“AKARI”アクション」も始めています。これは、読み終えた本、聴かなくなったCDを回収して再販売し、その寄付金をソーラーランタンに替えて無電化地域にお届けするプロジェクトです。リサイクルによる環境保全、そして募金による貧困の解消、ふたつの課題を解決する取り組みとなっています。

ソーシャルアクションにおける最大の課題は「無関心」です。多くの方に社会課題に関心を持っていただき、小さなアクションでも世界の誰かの笑顔につながることを実感していただきたい。そんな思いから、このリサイクル募金を始めました。現在、大学や商業施設、パナソニックグループ本社のある門真市の施設などに回収ボックスを置いていただいています。

井上 素晴らしい活動ですね。誰もがわかりやすい形で参加できますし、何に貢献しているのかも明確です。子どもに対する啓発にもつながる、教育効果の高い取り組みだと感じました。社員の皆さんもこうした活動に参加されているのでしょうか。

多田 もちろんリサイクル募金にも参加していますし、それ以外にも福利厚生として従業員に付与されるカフェテリアポイントを寄付する仕組みがあります。自分のために使った端数を寄付する社員も多く、毎年かなりの額が集まります。

井上 創業者である松下幸之助さんは、社会貢献を理念として掲げていました。だからこそ、パナソニックグループの社員にもそういった考えが自然に根付いているのでしょうか。

多田 そうあって欲しいですね。そもそもパナソニックグループは、CSRという言葉が聞かれるようになる前から、企業市民活動を行ってきました。1960年代には浅草寺の雷門や大提灯を建設寄贈したり、交通事故の多発を受けて大阪駅前に梅田新歩道橋を寄贈したりしています。

新入社員も、2週間の導入教育で経営理念や松下幸之助の思想を教え込まれます。普段の業務においても松下幸之助の言葉を引用することが多いので、知らず知らずのうちに考え方が身につくのかもしれません。

井上 これまでさまざまな企業のCSR活動を取材しましたが、アウトプットがあかりというのがわかりやすくて素晴らしいですね。一連の活動にも透明性があり、ダイレクトに社会課題の解決につながっていると感じました。理念がしっかりしていますし、パナソニックグループの事業とも結びつき、国や地域によってさまざまな工夫をされている。こうした積み重ねが、パナソニックグループならではの企業市民活動につながっているのではないかと思いました。

多田 ありがとうございます。今後も活動を継続しつつ、さらなる拡大を図っていきたいと考えています。「みんなで“AKARI”アクション」のような一般参加型プログラムは、「私の本やCDはどうなったんだろう」と関心を持つ方も多いと思われます。弊社サイトで成果を紹介することで、「世界に笑顔が広がるなら、もう一度本やCDをリサイクルしよう」という継続性にもつなげていきたいと思います。

執筆/野本由起 撮影/鈴木謙介