サンプルケースつき!定額減税の具体的な金額を確認する

2024年6月から、いよいよ定額減税が始まります。

所得税3万円・住民税1万円の減税が受けられる”今年限りの制度”ですが、どうしても制度が複雑なため「結局いくら減税されるのか」「私にもメリットがあるのか」と疑問の声があがっています。

そんな中、政府はHPを更新し、サンプルケースを紹介。「みなさんにメリットがあります」と強調しています。

本記事では政府が公表したケースをもとに、定額減税の対象者やスケジュール、具体的な手取りアップ額について確認します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

定額減税が2024年6月開始!今年限りの減税へ

定額減税とは、昨今の物価高を受けて、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税と住民税を控除する制度です。

「4万円」という数字が強調されていますが、実際には納めている税金額や扶養人数によって異なります。

定額減税額

- 本人の所得税:3万円

- 本人の住民税:1万円

原則としては、一人あたり”総額”で4万円が減税に。

対象者は2024年分所得税の納税者である居住者で、年収2000万円(合計所得金額1805万円)以下の方です※。

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下

また、同一生計配偶者や子どもなどの控除対象者がいる場合は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額が減税されます。

単身世帯、共働き世帯、専業主婦世帯にわけて減税額を見ていきましょう。

【定額減税】6月の減税額は具体的にいくら?サンプルケースで比較

政府が示すサンプルケースから、単身世帯、共働き世帯、専業主婦世帯にわけて減税額を見ていきます。

なお、すべてのケースにおいて賞与の支給月は6月とされています。

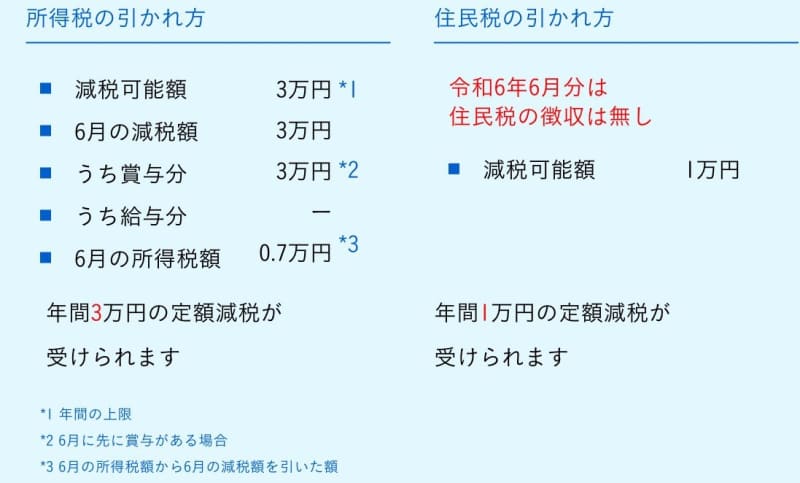

単身世帯の場合

単身世帯の例として、月収30万円・賞与60万円のケースを見ていきましょう。

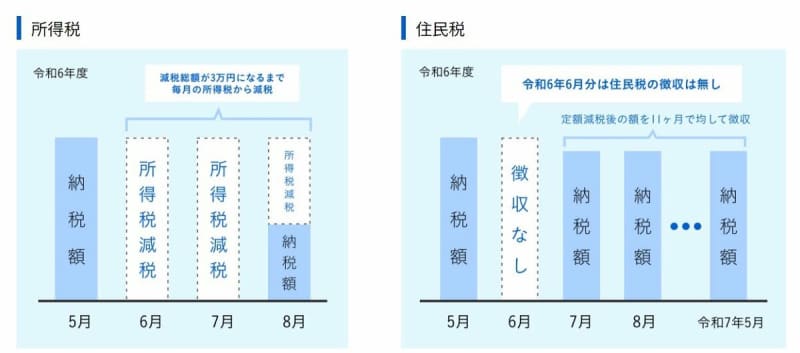

このケースでは、源泉徴収されるはずだった所得税のうち3万円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は7000円のみとなりました。

一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間1万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。

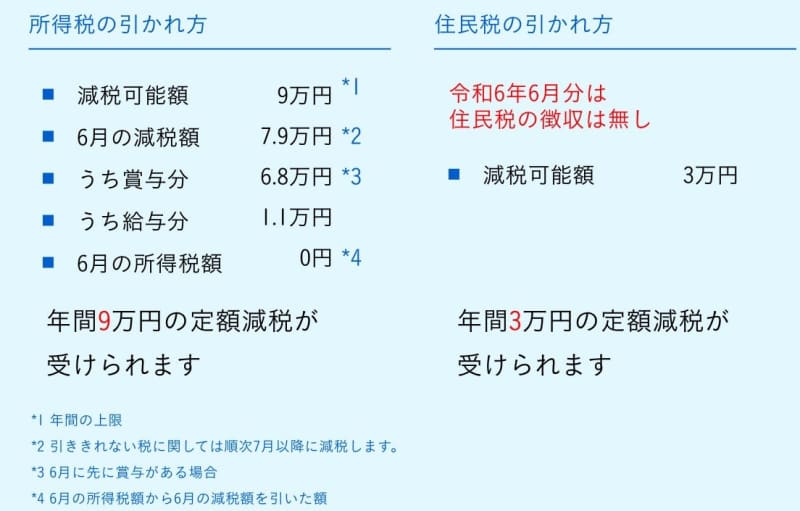

共働き世帯の場合

共働き世帯の例として、会社員で小学生の子どもが2名いるケースも見ていきましょう。

月収は40万円、賞与は80万円とします。配偶者は共働きのため非扶養(自身の納税額から減税)となります。

所得税の減税額は上限9万円(子ども2人を合わせた3人分)ですが、6月だけですべての減税が行われるわけではありません。

このケースでは、6月に源泉徴収されるはずだった7万9000円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は0円となりました。

さらに、1万1000円が引ききれずに残ってしまうため、7月以降の給与にて順次減税されることになるでしょう。

一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間3万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。

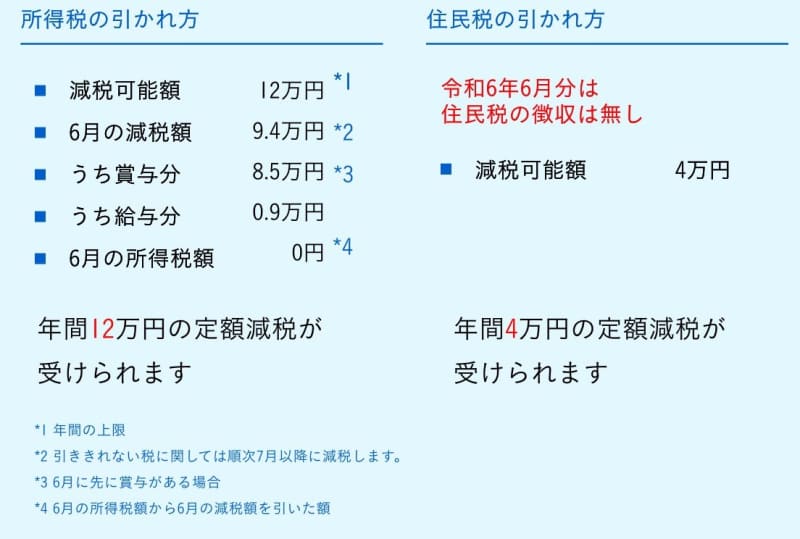

専業主婦世帯の場合

続いて専業主婦世帯として、会社員で配偶者が専業主婦。子どもが大学生と高校生という世帯を見ていきます。

月収は50万円・賞与は100万円です。このケースでは、扶養家族は3人とカウントされるので、合計4人分の減税が受けられます。

まず、所得税の減税可能額は12万円ですが、このうち6月で減税されるのは9万4000円。これにより、6月の所得税負担は0円となりました。

残り2万6000円分が残っているので、7月以降も順次減税が受けられるでしょう。

また住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間4万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。

税金が引ききれない場合はどうなるのか

定額減税の上限額は、1人あたり4万円です。しかし、そもそも税金を年間4万円も支払っていないという方もいるでしょう。

この場合、損するのでは?という懸念があります。

政府はこうした声に対し、「減税しきれないと見込まれる場合には、お住いの市区町村からの給付があります」と説明しています。

調整給付と言われるもので、税金が決定されるのを待つと遅いため、原則として2023年度の所得・控除の状況に基づいて暫定的に判定される見込みです。

もし所得税額が確定した後に給付額に不足があると判明した場合は、2025年度に追加で給付されます。

自治体によって運用方法は異なりますが、例えば江戸川区の場合は6月27日にプッシュ式で支給されます。

ただし、公金受取口座が未登録で口座情報を保有していない方については確認書が送付されるため、手続きが別途必要となります。

なお、税金を支払っていない世帯については減税の恩恵が受けられないため、別途7万円及び10万円の給付が進められています。

- 住民税非課税世帯:1世帯あたり7万円

- 住⺠税の均等割のみ課税される世帯:1世帯あたり10万円

- 18歳未満の児童がいる世帯:1人あたり5万円が上乗せ

こちらも自治体ごとの支給となるため、お知らせ等にて確認してみましょう。

「定額減税」政府はすべての人にメリットがあると言うが…

会社員の場合、6月支給の給与から定額減税が適用されます。

一人あたり4万円、という言葉が独り歩きしているものの、実際には収入や扶養人数によって減税額が異なります。

一度に減税が終わるわけではなく、年間を通して続く施策となるでしょう。

政府は「すべての人にメリットがある」ことを強調しています。

ただし、株式会社くふうカンパニーが2024年5月24日に公表した「定額減税」に関する共同アンケート調査によると、定額減税の認知度は6割であり、そのうち正確に減税額を把握している人は約2割だけということがわかりました。

制度の複雑さゆえ、認知度にはまだまだ課題があると言えそうです。

また、昨今の物価上昇で苦しい思いをしている方が多いこともあり「2024年だけの実施では家計への大きな助けにはならない」という声が半数の49.2%となりました。

政府は「定額減税により可処分所得が増え、消費が増やせる」という好循環を強調しますが、アンケートでは「支出は変わらないと思う」と回答した人が6割以上にのぼりました。

実際に消費を増やしていくには、時限的な政策ではなく継続的な賃上げが必要だとうかがえます。

とはいえ、たとえ貯蓄に回すとしても、手取り額がどれだけ増えたのはしっかり把握しておきたいところです。

給与明細で定額減税額を明記することが義務付けられたので、必ず確認するようにしましょう。

まとめにかえて

今年限りとあって、消費行動に好影響を与えるかまだ疑問が残る定額減税。

今後、どれほどの影響があるのか政府の公表にも注視しつつ、減税にて手取りが増えた分はしっかり管理し、家計改善に役立てたいですね。

参考資料

- 首相官邸「所得税・住民税の定額減税」

- 国税庁「定額減税について」

- 江戸川区「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」

- 首相官邸「定額減税を実施します。」

- 株式会社くふうカンパニー「【Zaim × トクバイ調査】「定額減税」の認知度は6割、そのうち正確に減税額を把握している人は約2割!」