東大の特徴的な教育制度である前期教養課程、およびその先に控える進学選択制度。前期教養課程の2年間で「『夢を語るためのボキャブラリー』を育んでください」と、今年の入学式で真船文隆大学院総合文化研究科長・教養学部長は新入生に送った。しかしその制度がゆえに、待ち受ける進学選択ばかりを意識して前期教養課程を消費してしまう学生もいる。進学選択制度はどうあるべきなのか。後編では教員の視点から進学選択制度の在り方を考える。(構成・渡邊詩恵奈、取材・岡拓杜)

【前編はこちら】

教員の声 学生の意識が重要 偏差値的な進路選びはもったいない

進学選択の移り変わりや学生への取材から、進学選択制度の課題が見えてきた。教壇から見える進学選択の姿はどのようなものだろうか。前期教養課程でも授業を開講し、自身も東大に在学した経験のある大西康夫教授(東大大学院農学生命科学研究科)に話を聞いた。

──前期教養課程ではどのような授業を担当していますか

Aセメスターに開講される、総合科目「微生物の科学」を担当しています。第3回以降は、各回異なる先生を連れてきて話をしてもらうオムニバス的な形式を採っていて、成績は出席(3点×12回)と期末テスト(8点×選択した8問)で評価することにしています。微生物がテーマということで身近に感じてくれる方が多いのか、文系の学生も多く履修していますね。

──学生の姿勢で気になる点は

私が担当している科目に関しては、興味がないのに、楽に単位や良い点数が取れるから履修しているという人はあまり多くないと思いますが、一般的にはそういうことを気にする人も多いと思います。また、成績で進路を決めていることも多々あるように思います。偏差値のように「『底点』が高いほど良い学科だ」という感覚を持っているように見えます。

私が所属する農学部はどの専修も底点がそれほど高くないので、不勉強な人が行くところみたいな話があるようです。じゃあ実際、研究のレベルが底点に応じたものかというと全くそんなことはなく、農学部の中にも世界をリードする研究をしている先生がたくさんいるわけです。偏差値的な進路選びはもったいないことで、進学選択のメリットを台無しにしている気がします。

──「進学選択のメリット」とは

一般に学部・学科を決めるのは高校生、大学受験をする時です。そうすると、高校までの知識や経験で、あるいは偏差値で進学先を決めてしまうこともありますよね。例えば、学科は何でもいいからとにかく工学部とか、理系で好成績なら医学部を目指すでしょうとか、少しでも偏差値の高い方が良いところであるはずだとか。

東大は入学後に学部・学科を選択する余地があって、前期教養課程の1年半をかけ、高校時代より広くじっくり自分の興味を確認できる仕組みになっています。種々の学問を極めようとしている教授陣との直接の交流を経てから自分の将来を考えられるのは、入学時にすでに選択の幅が狭まっている場合と比べると大きな利点です。

──進学選択により専門教育が遅れてしまうという声もあります

確かに1年次から専門に関わる実習や実験を行う大学もあるので、東大の専門教育が遅いというのも事実だと思います。ただ私は、前期教養教育のメリットの方が大きいと考えています。最初の1年半は幅広い教養を身に付けたり、部活やサークル、アルバイトに打ち込んだりして、進学選択の後に、専門に向けて仕切り直すというのもありだと思います。駒場Iキャンパスでは、文理や希望する進学先が異なる多様な学生が、同じ授業を受けたり課外活動で交流したりしています。そこで新しい進路の選択肢を知ったり自分の適性を見直したりして、高校時代とは異なる意識で本当に自分がやりたいことにつながる進路を考えられるようになるはずです。

そういう意味では東大生活最初の1年半が高校までの偏差値的な価値観をリセットするきっかけになりますし、自分を見つめ直す機会にもなります。このことは専門教育を遅らせてでも重視すべきことだと思います。

──専門教育と異なる前期教養課程での授業では、何を意識して講義を行っていますか

科類に関係なく履修可能な総合科目を担当していることもあって、こういう学問分野や研究があるんだということを知ってもらえるよう、専門分野の導入に当たる内容を極力分かりやすく伝えることを意識しています。分かりやすさの点では、私の学生時代と比べて東大の授業はずいぶん改善されたんじゃないですかね。学生の理解度はお構いなしに、板書して少しだけ解説したら終わりみたいな授業が、昔はたくさんあったように思います。

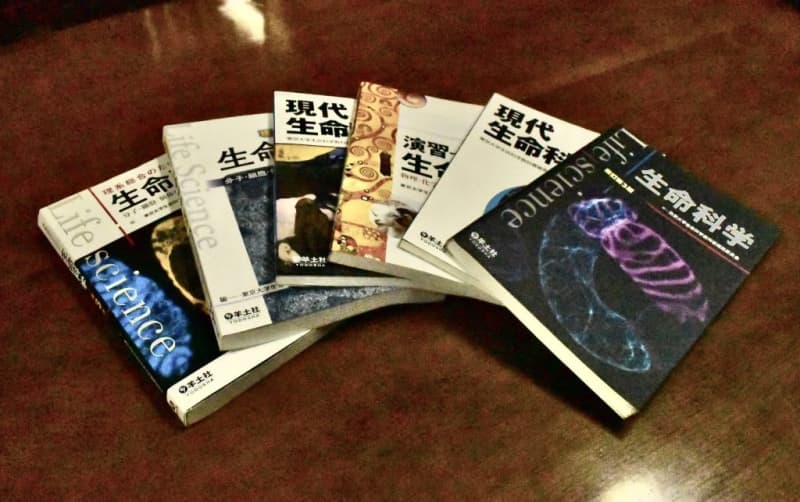

今は教科書も改善されています。例えば生命科学では、文系向けの教養書、生命科学を専門的に学習する理II・IIIの学生向けの専門書、生物未修者が多い理Iの学生向けに数理系の演習問題を豊富に取り入れた入門書という感じで、対象に応じた教科書が東大の生物系の先生によって作られています。

──前期教養教育はどう改善していけばいいでしょうか

前期教養課程のカリキュラムは、教養学部の先生がよく考えて運営されています。そのため個人的な考えになりますが、理系の基礎科目(数学や理科の必修)はビデオ教材をメインにして教員は質問対応に特化するのが良いと思います。また、物理以外の基礎科目も未修と既習でクラス分けを行って授業の難易度を選べる仕組みを整備するのが良いと思います。このように教える側にもまだまだ工夫の余地があります。ただ、どのようなスタイルにしても、学生の意識が一番重要でしょうね。

──学生が持つべき意識とは

進学選択においては、真面目に勉強して高い点数を取った人の希望が優先されるのはフェアですよね。だから進学選択のシステム自体は悪いものではないのですが、学部・学科に偏差値的な序列ができており、必要以上に学生さんがそこにこだわってしまっている点は大きな問題だと思います。大学受験での偏差値的な思考から抜け出して、自分が本当にやりたいことを実現できる学部・学科を見つけ、そこに熱意をもって進学するという意識をしっかりと持つことが重要だと思います。

The post 「点取り主義」にどう向き合う 進学選択制度を考える【後編】 first appeared on 東大新聞オンライン.