地主の相続対策として、よく使われるのが「贈与」です。しかし、贈与にはさまざまな種類がありますが、それぞれどのような違いやメリット・デメリットがあるのでしょうか? 本記事では、地主の相続対策における「贈与」について、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。

地主の贈与…「暦年課税」と「相続時精算課税」

地主の相続対策として多く利用されるのが「贈与」である。贈与には大きくわけて「暦年課税」と「相続時精算課税」がある。

なお、当該課税制度は併用ができず一度「相続時精算課税」を利用した場合には「暦年課税」には戻ることができないため、留意が必要である。いずれを選択するかは所有する資産によって検討し、意思決定する必要がある。

暦年課税…長期にわたって複数人へ贈与することの大きなメリット

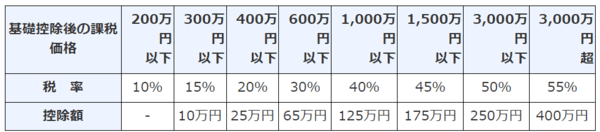

暦年課税の税率は図表1・2のとおりである。「誰から」贈与を受けるかで税率が異なる。特定贈与については1月1日時点において18歳以上の者が直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けた場合に適用されるものであり、それ以外が一般贈与である。

なお、暦年課税の場合においては「110万円/年」の基礎控除があるため、110万円を長期にわたって贈与する場合には贈与税はかからない。

[図表1]贈与税の速算表【一般贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1 [図表2]贈与税の速算表【特例贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1

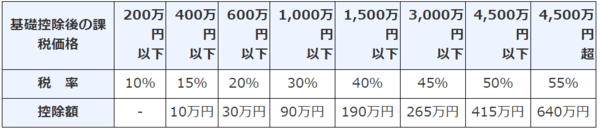

地主の場合においては(子や孫が未成年である場合を除いては)、おおむね特例贈与が適用されるものと思われる。贈与額が大きくなるほど税率はあがるが、一般贈与に比べて特例贈与の税額は低くなる仕組みであり、差異を示すと図表3・4のとおりとなる。

次世代に納税資金を確保しつつ、被相続人の課税資産を減らすことになるため多くの金融資産を所有する場合には有効な手段であり、長期にわたって贈与を実施することでより効果がある。

[図表3]一般贈与と特例贈与の税額の差 ※実行税率 贈与税額÷贈与額

出所:筆者作成 [図表4]課税額毎の一般贈与および特例贈与の差異 出所:筆者作成

1億円の贈与を「10年間で行う場合」と「25年間で行う場合」の節税額の差

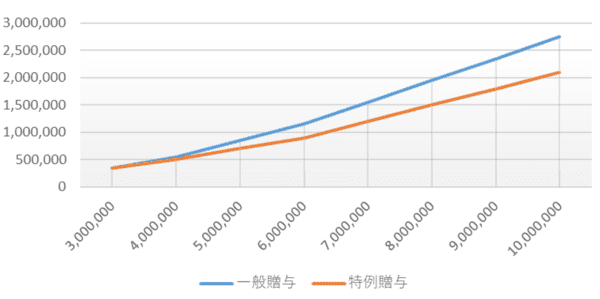

たとえば1億円を贈与するとした場合、10年間で贈与を実施した場合と25年間で実施した場合の贈与税額の差異は図表5のとおりであり、長期間にわたって贈与することで税金が抑えられる。

[図表5]10年と25年の贈与税額の差異(特例贈与の場合)出所:筆者作成

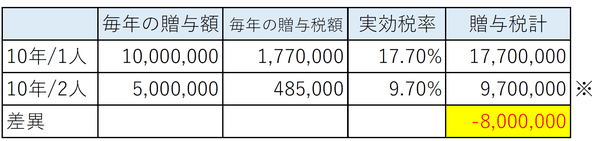

また、1億円を複数人(たとえば長男と長女など)に贈与した場合においては、同じ期間であっても贈与税額が抑えられる。これは受贈者(贈与を受ける側)ごとに基礎控除が使えることと、分割することで各人の贈与額が低くなるためである。

一方で贈与者(贈与をする側)の立場で考えれば、贈与により1億円の課税資産が減少したということに変わりはない。

[図表6]複数人で贈与した場合(※48万5,000円×10年×2名=970万円 特例贈与の場合) 出所:筆者作成

したがって、長期間にわたって複数人に贈与することが対策として望ましいと考えられる。ただし、地主の場合において後継者が1人に定まっている場合には相続税額も勘案した贈与を検討することが肝要である。

相続税の2024年改正

「暦年課税」における贈与財産の加算の注意点

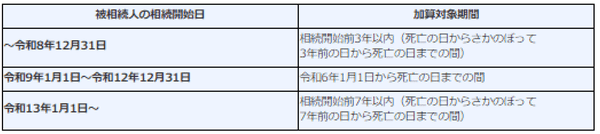

相続税の計算において相続発生(死去)前の贈与については課税資産に加算される。従来は3年以内の贈与について適用されていたが、今後は図表7のとおり加算期間が7年に拡充される。

[図表7]贈与財産の加算(暦年課税) 出所:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」※2

仮に令和13年の2月に相続が発生した場合、令和6年1月の贈与は有効であるが、令和6年2月以降の贈与は相続財産に加算されることになる。

贈与税として支払った分については相続税から控除されるが(2重課税にはならない)、気をつけたいポイントがある。基礎控除110万円について、非課税であるから加算しなくてもよいとはならず、当該贈与についても加算されることだ。

たとえば、相続開始前の7年間において毎年110万円の贈与(計770万円/贈与税ゼロ)をしていても、当該770万円については相続税の課税資産として加算し、相続税を支払う必要がある。

高齢になってからの暦年課税による贈与

贈与を終えたから安心というものではなく、相続税の観点では贈与して7年経って成立するわけであるから、健康なうちから継続的に実施していくことが望ましい。

地主の承継においては、高齢時に慌てて暦年課税による贈与をしても効果がない可能性が高い。

相続時精算課税…「なにを贈与するか」が重要

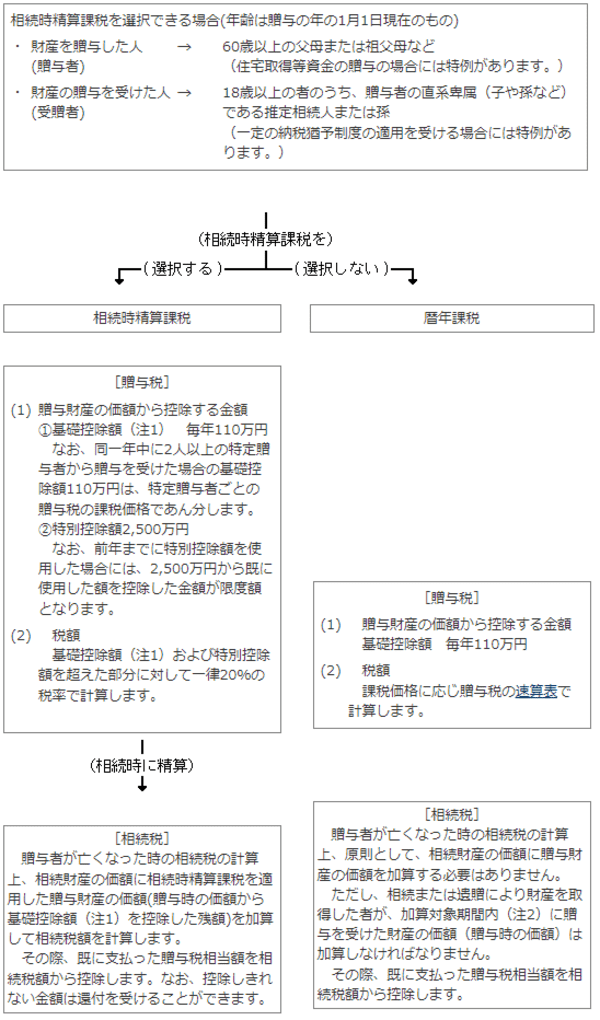

図表8のとおり相続時精算課税は、60歳以上の直系尊属から18歳以上の直系卑属に対してのみ利用可能な制度である。

前述したとおり、一度相続時精算課税を選択した場合には暦年課税に戻ることはできない。また、令和6年1月からは改正により相続時精算課税に基礎控除(110万円)が加わった。

相続時精算課税においては基礎控除を引いた課税価格が2,500万円を超えた部分について20%の贈与税が課税される仕組みである。

メリットとしては、贈与したときの価格が相続税の課税財産となるため、値上がりやキャッシュフローを生むもの(株式=配当や不動産=家賃収入など)を贈与したい。

たとえば贈与時2,500万円(贈与税ゼロ)のものが相続時に5,000万円となっていても課税価格は2,500万円のままとなることから、効果は大きい。

また、当該贈与から相続までのあいだに仮に1,000万円のキャッシュフローを生んでいたとすれば、当該キャッシュフローについては受贈者の資産となり、さらに大きな効果が期待できる。

一方で、贈与時より価格が下落した場合には効果はほとんどないため、なにを贈与するかが極めて重要である。

改正前までは相続時精算課税は非常に利用の難しい制度であったが、基礎控除が追加された点と、暦年課税の加算が7年に延長された点、一方で相続時精算課税の場合は基礎控除が加算されない点などで今後利用が広がる可能性は高い。

当初は暦年課税で贈与を行い、一定の年齢になれば相続時精算課税へ移行(相続時精算課税から暦年課税へは不可)するといった贈与が増えるように思われる。

このように、相続時精算課税は非常に複雑な仕組みであるため、相続時精算課税の選択にあたっては税理士などの専門家へ相談し決断することが不可欠である。

2,500万円までは贈与時に非課税とはいえ相続時には相続財産として計上することになることから、「なにを贈与するか」「基礎控除をうまく利用できているか」がポイントである。

[図表8]相続時精算課税制度のあらまし 出所:国税庁「参考 相続時精算課税制度のあらまし」※3

(注1)令和6年1月1日以後に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について適用されます。そのため、令和5年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産については、基礎控除額は控除されません。

(注2)加算対象期間については、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。

そのほかの3つの贈与方法

1.住宅取得資金贈与

直系尊属から直系卑属への贈与であり、要件を満たせば非課税になる。

図表9のとおり要件があり、要件を充足しないと利用できない。見落としがちな点として受贈者の所得要件があり2,000万円以下でないと利用できない。受贈者が高所得者である場合には留意が必要である。

非課税限度額については建物の機能で異なっており、令和6年時点において省エネ等住宅は1,000万円まで非課税、それ以外は500万円まで非課税となっている。

以前は3,000万円まで非課税であったころ(消費税増税時)もあり、非課税限度額は一定ではなく変動しており、徐々に縮小している。

また、地主の場合においては後継者が自宅を所有することになり、小規模宅地等の特例が使えなくなるリスクもあることから、そもそも住宅の取得にあたっては慎重に検討すべきである。

[図表9]受贈者ごとの非課税限度額 出所:国税庁「住宅取得資金の贈与を受けた場合」※5 [図表10]受贈者等の要件 出所:国税庁「住宅取得資金の贈与を受けた場合」※5

2.教育資金贈与

教育資金にあてるための贈与である。

最大1,500万円までが非課税となる。年齢要件や資金使途の確認などが必要であり利用にあたっては留意が必要である。また、未利用の分について贈与税や相続税がかかることもあり、一度贈与したから完了というものではない。

3.結婚子育て贈与

結婚やその後の子育てのための贈与である。

最大1,000万円までが非課税となる。受贈者が18歳以上50歳未満の場合に利用可能である。教育資金贈与と同様に資金使途の確認が必要であり、未利用分については贈与税や相続税がかかるため、こちらも留意が必要である。

まとめ:「贈与の目的」をしっかり定めよう

地主の贈与税について検討してきたが、地主の相続対策において、贈与は必ず検討すべき事項である。令和6年からは税改正により暦年課税と相続時精算課税の使い勝手が大きく変わった。特に高齢の場合には暦年課税の適用について慎重に検討が必要である。

そのほか、住宅取得資金贈与などの贈与もあるが、そもそも贈与をすることが「なにを目的とするか」が極めて重要であろう。

地主の場合においては相続税を減らす、次世代に納税資金を確保させるという点も大切であるが、個人的には贈与資金をもって次世代の育成に資することが最も重要であると考える。祖父母の資金にて孫の教育資金を支払い(あえて教育資金贈与を利用する必要もないと思う)、将来の当主として相応しい人物となるよう支援することが一族の長期的な発展に最も寄与すると思う。

その後、立派に成長を遂げ、住宅取得資金贈与においても受贈者の所得が2,000万円を超えており、そもそも要件を充足しないというような状況となるよう、積極的に育成のために資金を使い、課税資産を圧縮していくことが望ましい。贈与者からの大切な資金を受贈者が遊興費に使ってしまえば、せっかくの贈与が水の泡となってしまう。

したがって、贈与にあたっては節税の観点のみならず、なにに使うかも含めた検討が肝要である。

参考

※1:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

※2:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

※3:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm

※4:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

※5:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf

小俣 年穂

ティー・コンサル株式会社

代表取締役

<保有資格>

不動産鑑定士

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士