国内の原子力政策を巡り、国は使用済み核燃料を再処理して使う「核燃料サイクル」の実現を目指す。その過程で生じる高レベル放射性廃棄物の処分先は定まっていない。先送りされ続けてきた最終処分の問題を解決するためには何が必要なのか。国内の動きや海外の先進事例から探る。

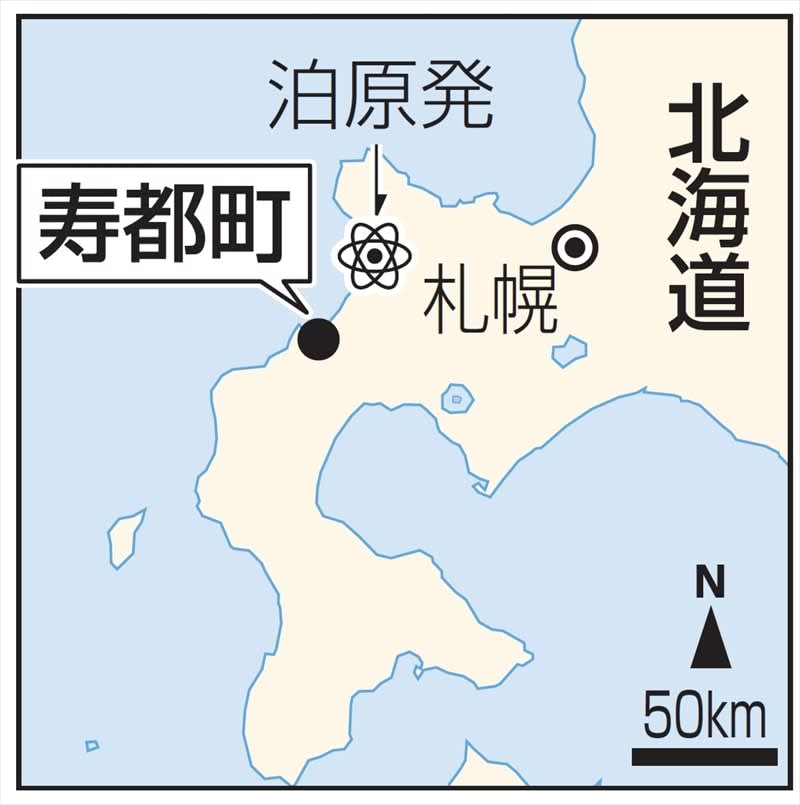

山から吹き下ろす「だし風」が、日本海に白波を立てる。北海道南西部にある寿都(すっつ)町。風力発電機が林立し、羽根が勢いよく回り続けていた。

全国で初めて町営の風力発電施設を稼働させるなど再生可能エネルギーによる町おこしを進めてきた。「風のまち」と呼ばれる人口2600人余りの港町は、ある日を境に原発から出る高レベル放射性廃棄物を巡り、全国に知られることになる。

町長の片岡春雄は2020(令和2)年10月、国が進める高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた第1段階「文献調査」の実施を原子力発電環境整備機構(NUMO)に応募した。全国の市町村が調査に手を挙げるのは13年ぶり。暗礁に乗り上げていた、処分事業の時計の針が動き出した。

応募書類の提出から約3年7カ月がたった今年5月。「高レベル放射性廃棄物の問題に一石を投じるとともに、調査に伴う交付金を地域振興につなげようと思った」。片岡は町長室のソファに深く腰かけ、決断の真意をよどみなく語り始めた。

◇ ◇

政府は2000(平成12)年、高レベル放射性廃棄物の地層処分の手続きを定めた特定放射性廃棄物最終処分法を制定した。同年、実施主体となるNUMOが発足した。

最終処分場選定には文献調査、概要調査、精密調査の3段階あり、完了までには20年ほどかかる。2007年に全国で初めて高知県東洋町が文献調査に応募したものの、住民らの強い反対で撤回に追い込まれた。以来、手を挙げる市町村はなかった。

◇ ◇

寿都町は1600年代からニシン漁で栄え、漁業や水産加工が基幹産業だ。人口は4町村が合併し、今の姿となった1955(昭和30)年の1万2955人をピークに減り続けている。

北海道旭川市出身の片岡は専修大商学部を卒業後、東京都内の企業で営業職を経験した。帰郷後、寿都町職員となり、2001年に町長に就いた。民間で培った「稼ぐ力」を生かし風力発電機の増設や、ふるさと納税の返礼品の充実などで歳入増を図ってきた。

ただ、町の将来的な財政見通しは明るいとは言い難い。風力発電機は13基が稼働し、売電収入は年間7億円余りに上る。固定価格買い取り制度(FIT)に基づき20年間は安定した財源となるが、風力発電機は順次、FITの期限切れを迎える。売電収入が減るのは確実だった。

「新たな地域振興策はないものか」。片岡は2019年、町議や産業団体関係者を交えたエネルギー政策勉強会を設立した。持続可能な町づくりのため、エネルギー分野を軸にあらゆる可能性を探るのが目的だった。

同年末、最終処分事業の説明役として招いた経済産業省職員から高レベル放射性廃棄物の現状を聞いた。文献調査を受け入れると、最大20億円の交付金が得られる。概要調査に進めば、さらに70億円が交付される。一般会計の当初予算規模が50億円余りの町には魅力的な数字に映った。「悪い話じゃないな」。片岡の〝営業マン〟としての嗅覚が反応した。ひそかに応募に向けた検討を始めた。(敬称略)

※高レベル放射性廃棄物 原発の使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す再処理で出た廃液をガラスと混ぜて固めた廃棄物。極めて強い放射線を長期間出し続ける。国は地下300メートルより深い岩盤に埋める地層処分で数万年以上、生活環境から隔離する方針。