ワイヤレスオーディオスピーカーのブランドとして、急速に日本でも存在感を増しつつあるSonosが同社初のワイヤレスヘッドホン「Sonos Ace」を発表した。

iPhoneの電話アプリが通話録音に対応、AIで書き起こし・要約も生成。iOS 18のApple Intelligenceで

日本ではヨドバシカメラとビックカメラ、Amazon.com、楽天市場 にて6月7日から先行予約の受付を開始し、6月末から出荷。全国の販売店に展開する予定だ。

販売価格は税込7万4800円。高価に感じるかもしれないが、米ドルベースではおよそ450ドルとなり、製品クラスとしてはソニーWH-1000XM5、Apple AirPods Max、Bose QuietComfort Ultraなどプレミアムクラスのアクティブノイズキャンセリング(ANC)ヘッドフォンがライバルとなる。

ライバルたちのモデルチェンジが進めば、価格的には日本でこれらの製品の価格帯は同じ場所に収斂していくものと考えられる。

もっとも、オーディオ製品として重要なのは価格よりも、音楽や映像を楽しむ際の音質、空間表現がどれだけ心地よく優れたものであるかの方が、評価すべき点としては大きい。

先行してこの製品に触れる機会があったので、今回はインプレッションを交えながらお伝えすることにしよう。

その前に、この製品を評価する上で考慮しておくべきことを最初にお伝えしておきたい。それはSonos Aceが、利用するシーンによって異なる製品のように評価すべき多面性を持っていることだ。

1つの利用シーンはBluetoothワイヤレスヘッドフォンとして使う場合だ。これが最もスタンダードな利用シーンだと思うが、ヘッドフォンとしてシンプルに使いこなしたときのSonos Ace についてから話を始めよう。

(▲画像:実在の邸宅を借りて、ホームシアターのシーンにおける使い勝手や体験を発表会でプレゼンテーションした。写真はプロダクトマーケティングマネージャのデーン・エティス氏)

(▲画像:デザインにおけるポイントを話したシニアインドインダストリアルデザイナーのサム・プレンティス氏。 環境に配慮し、バージンプラスティックの量を最低限に抑えながら品質を高め、 心地よい装着感を優先した設計を施したと話す)

心地よいイヤーパッドやイヤーカップのデザイン、ヒンジ部の工夫によるクリーンなデザイン、外観などは本機の魅力の1つではあるが(イヤーパッドはAirPods Maxと同じようにマグネットカプリングなので取り替えが容易)、優れたノイズキャンセリング能力や40ミリドライバによる広帯域再生、装着感の追求は、どの製品にも共通した特徴だ。

Sonos Aceを特徴づける点のひとつには、ワイヤレス時にAptX Losslessを通じてロスレスでのデバイス接続ができることがある(デモはiPhoneだったため、試聴はAACで行っている)。

スペックシートを見るとAppleロスレスコーデックにも対応と書かれているが、これはUSBケーブルでデジタル接続した際に、AppleロスレスコーデックでのApple Music再生を行えばロスレスの音が楽しめるという意味のようだ。

つまりUSBケーブルを挿した段階で PCM接続されるということで、これは言ってみれば当たり前のことだ。アナログケーブルも付属しており、すなわちケーブル接続であればその時の最も音質的に有利な接続になるといいたいのだろう。

ここまではごく一般的なワイヤレスヘッドホンのプロフィールであるが、異なっているのがこの先だ。Sonosのサウンドバーと組み合わせたときに、特別な機能が働くようになる。つまり在宅時には、別のユニークな機能が利用できるようになるのだ。

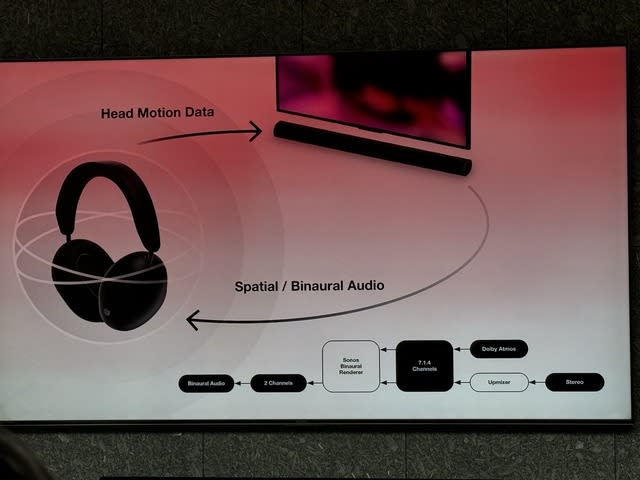

Sonos Arc に内蔵されている独自開発の音響アルゴリズムを用いて、バイノーラルレンダリングをサウンドバーの内蔵する信号処理チップで行うのだ(Beam、Beam2、Rayも近く対応予定)。

バイノーラルレンダリングとは、ヘッドフォンを通じて立体的な音響空間を再現するためのレンダリング技術だ。 iPhoneが内蔵する空間オーディオ対応の信号処理エンジンもバイノーラルレンダリングの1種であるし、その他、立体音響を実現するためのアプリや装置の中には必ず内蔵されている。

Sonos AceをSonos製 サウンドバーに接続すると、サウンドバーの中で立体音響をレンダリングし、ヘッドフォンに送り込む。この時、頭の動きを検出したヘッドトラッキング情報をサウンドバー側に送ることにより、レンダリング時のダイナミックヘッドトラッキングにも対応する。

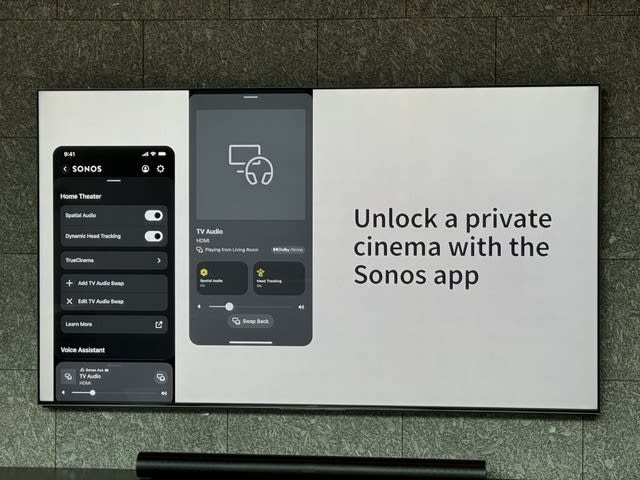

Sonosアプリを使えば、空間オーディオでApple Musicを再生することも可能だ。この場合、サウンドバー内蔵チップがドルビーAtmosの再生を行うが、Sonos Aceに切り替えるとバイノーラルレンダリングへと切り替わり、ヘッドフォンで空間オーディオを楽しめる。

ソノスはこのサウンドバーとの連携機能を重視しており、専用ボタンを用いることで、サウンドバーとヘッドフォンをワンタッチで切り替えられるようにしている。

例えばサウンドバーを使って映画を楽しんでいるときに、時間が遅くなってしまったり、一緒に見ていたパートナーが眠ってしまったりと言った時、ヘッドフォンをかけて切り替えてボタンを押すだけで、サウンドバーのサラウンド音声がヘッドフォンの中で聞こえるようになるといった使い方を提案している。

さらに今年後半のアップデートで「TrueCinema」が登場する。

Sonos製品にはスマートフォンで部屋の音響特性を計測するTruePlay という機能があり、音楽再生やサラウンドの再生時の音響補正を手軽かつ自動的に実行できる。この計測結果を用いることで、ヘッドフォン内で再現する立体音響の特性を自分の部屋に似せることができる仕組みだ。

まだベータ版ではあるが、発表会場ではこの機能のデモンストレーションもあり、比較的シャープな音響特性の広めの部屋の雰囲気がヘッドフォンの中で再現されていた。

これによりサウンドバーを中心としたサラウンドシステムからヘッドフォンに切り替えても、自然に、その部屋の中に溶け込んでいたような聞こえ方を楽しむことができる。さらに 完成版では熟成が進むものと思われるので、実際のリリースに期待したいところだ。

さて、肝心の音質に関してだが、従来のSonosのサウンドキャラクターをそのまま引き継いだ印象だ。特別なワイドレンジ感、きらびやかな高域、低域の深い響きなどを演出して音のキャラクターを作るのでなく、ナチュラルかつ素直に音楽を伝える。

具体的な音質レビューは別の記事でまとめたが、同一クラスのライバルに対して存在感を示す事はできるだろう。

特別に強い意志を感じさせるような音ではないが、そこそれこそが このブランドの目指す音質だ。サウンドのエンジニア、つまり音楽と、映像の音声トラック両方のエンジニアの意見を取り入れながら製品を開発してきたと言うだけあり、作品そのもののイメージを壊さないことに価値があるという考え方なのだろう。

音質とはすべてバランスの上に成り立っている。 特別なキャラクターを持つということは、ある意味コンテンツを制作しているとも言える。エンジニアやアーティスト、ディレクターなどが意図している音とは異なるバランスで音を聞かせることにもなる。

もちろん特別な意思を持ったキャラクターが好まれることもある。高級オーディオになる程、その傾向は鮮明だ。しかしSonosの考え方は、音楽や映像作品の音声を制作するクリエイターの意図を尊重するところにある。

同じような考え方はソニーも持っている。実際の製品を聞き込むことで、ライバルとの違いを比較するのは楽しみだ。

Bose QuietComfort Ultraのように、耳の写真を撮影して個人の特性にカスタマイズ等はしていないにもかかわらず、立体音響による音声表現の広さなどは十分に広く、いびつさのないものだった。

将来的には耳たぶの形状に合わせたパーソナライズなどが追加されるかもしれないが、現状でも十分な立体音響の再現能力は感じられた。独自開発というバイノーラルレンダラーは、なかなか優れたもののようだ。

最後になったが、バッテリーに関しては30時間再生でき、3分間の充電で3時間再生できる急速充電にも対応する。また、312グラムの重量はクラス最軽量となるソニーWH-1000XM5の249グラムよりは数字的には重いものの、実際の使用時に気になる差ではない。

一方でイヤーカップはサイズが十分に大きく、耳全体を覆いやすく設計されている。ヘッドバンドなどの設計も適切で快適性は高く、どのライバルに対しても遜色のないものだった。

ただし1つだけ、不満というよりも将来のアップデートに期待したいことがある。それはせっかくSonosの他の製品と連携するのであれば、サウンドバーではだけではなく、ワイヤレススピーカーとも連動してほしいということだ。

少し残念なのは、Sonos Eraシリーズを持っているユーザが空間オーディオを再生できない点だ。Era 300は単体での空間オーディオ再生に対応する。バイノーラルレンダリング能力も備えているが、現時点では連携できない。

サウンドバーではないEraでは映像作品との視聴連動はできないが、オーディオ再生だけでも連携してほしい。将来のアップデートによるサポートを期待したいところだ。

アップルのAI『Apple Intelligence』まとめ。ChatGPTもOS統合 iPhone 15 ProかM1以降必須

本来あるべきSiri、AIを統合したOS。Apple Intelligenceの未来を見た僕がCopilot+ PCの検討を始めた理由(CloseBox)

超長くてたくさんの資料も放り込めば、まとめてブレストにも付き合ってくれる有能助手「NotebookLM」の始め方(Google Tales)