by 大河原克行

2024年6月6日 発表

パナソニック エナジーは6月6日、車載電池事業の今後の方向性について説明。「北米1軸」のこれまでの事業方針を転換し、新たに「日米2軸」とすることを発表した。パナソニック エナジーの只信一生CEOは、「日米2軸への方針転換により、経営基盤および収益基盤を強化する」と述べた。

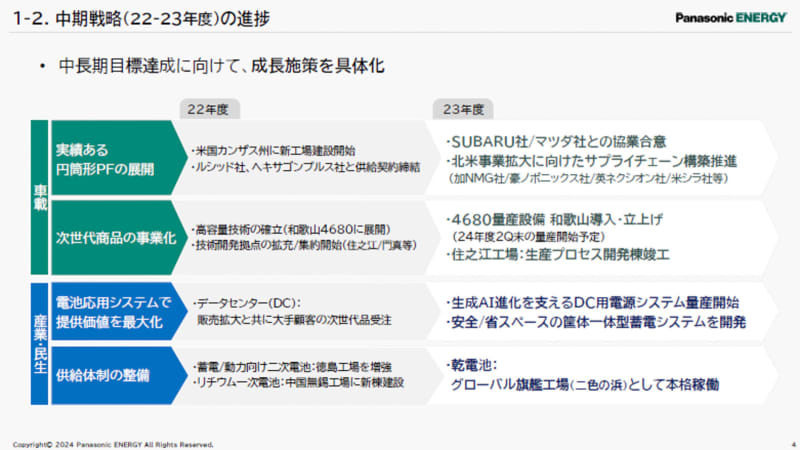

パナソニックグループでは、車載電池の主要顧客であるテスラへの供給だけでなく、2023年にルシッドの高級EV向けや、ヘキサゴンプルスの商用車への供給を発表。2024年3月には、スバルおよびマツダと車載電池の供給に関する提携を発表している。今回の「日米2軸」への方針転換は、北米市場でのEV需要の変化と、日本でのニッケル系円筒形電池の採用拡大の動きを捉えたものになる。

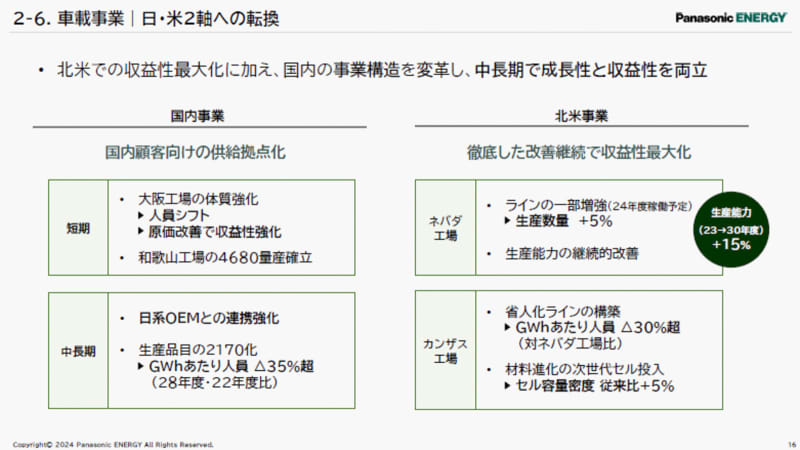

具体的には、大阪工場(住之江、貝塚)で、北米顧客向けに供給していた車載電池の生産を、日系顧客向けの供給へと転換する。大阪工場で生産している車載電池の99%が北米向けだったが、2030年には全体の生産規模を拡大しながら、80%以上を国内向けにする予定だ。国内での生産規模は約2.5倍になるものと想定される。「日系OEMとしっかりと組んで、構造そのものを変え、日本国内で事業を回していく。2026年度には市況変化に翻弄されない工場運営に変えていく」とした。

短期的には、大阪工場における人員シフトや原価改善を進めているほか、中長期的には、日系のOEMメーカーとの連携強化を図り、現行の1865から、より競争力がある2170を中心とした生産ラインに入れ替えることになる。また、新ラインの導入に関しては、北米向けの最新ラインで立ち上げを行ない、生産性を35%向上させることになる。さらに、和歌山工場では、4680を計画通りに量産し、これも国内車載電池事業の収益性改善につなげるという。まずは5GW規模での生産が見込まれる。

一方、北米においては、すでに稼働しているネバダ工場と、建設中のカンザス工場によって、北米市場における収益性の最大化を目指すという。

ネバダ工場は、徹底した改善継続で収益性を最大化すると同時に、米国生産品の需要増に対応すべく生産能力を拡大する。2023年度には、作業者の熟練度に依存しない生産体制を構築することで、2021年度比で10%の生産数量増を実現したほか、品質ロスも2021年度比で2.5ポイント改善し、収益性が強化できたという。

「ネバダ工場は、継続した生産改善により、良い意味での生産能力のアンバランスが発生している。そのため、部分的な設備投資を行うことで、生産能力の増強が可能になる。市況変化を捉え、組立設備などを追加で部分投資しながら、早期の能力増強を進めていく」とした。

2024年度第4四半期からは、追加設備投資が一部で稼働することになり、2025年度は生産数量が約5%増強する予定だ。2030年度には15%の生産能力増強を目指すという。

また、カンザス工場については、建屋建設が進んでおり、並行して量産設備の搬入も一部で開始していることを明らかにした。2025年度に設備を本格的に導入し、2026年度後半からフル稼働させることになる。GWhあたりの必要人員を、ネバダ工場と比較して約30%削減した新コンセプトラインを導入。さらに、セル容量を5%向上する新材料を使った商品の投入を計画している。

「カンザスが本格稼働する2027年までの投資計画について変更はないが、2028年度以降の拡大投資については、市場環境を見極めながら柔軟に実施していく。北米市場では、中長期で成長性と収益性を両立する」という。負極材メーカーであるカナダのNMG(Nouveau Monde Graphite)と、長期供給契約を結ぶなど、北米サプライチェーンの構築も着実に進めていることも強調した。

ネバダ工場とカンザス工場については、ROICの観点からも説明。「ネバダ工場はギガレベルでオペレーションする初めての車載電池工場であり、生産の安定化には複数年を費やした。そのため、生産開始から約5年後となる2021年度に、ROICで10%超を実現した。現在も改善は進み、2023年度のROICは10%台後半を達成している。カンザス工場では、ネバダ工場の経験を活かして、生産安定化までの期間を大幅に短縮させる。ROIC10%の達成は、ネバダ工場よりも2年短縮し、3年目で実現する計画である」と語った。

今回の「日米2軸」への方針転換においては、車載電池の主戦場である北米市場におけるEV需要の鈍化という要素が見逃せない。

只信CEOは、「一時は、2030年度には、EV化率が50%にまで伸びると予測されていたが、それが30%に修正されるなど、拡大のペースは鈍化している。また、米国EV市場は、アーリーアダプターの需要が一巡し、アーリーマジョリティへの移行過渡期となり、踊り場を迎えている。だが、北米では、脱炭素社会を実現すべく、連邦政府や州レベルでは、高い環境規制目標が設定されている。車両メーカーがそれらの基準をクリアするためには、現状以上の環境対応車を、生産、販売する必要がある。米国市場では、今後もEVの拡大は継続すると考える」とし、「長距離の移動が求められる米国市場向けに、円筒形電池の性能向上などを強化する」と述べた。また、「日本市場では、北米と同様に高性能、高品質が求められており、政府戦略に基いてEV市場の拡大が加速している。それにあわせて日本おける取り組みを強化していく」と述べた。

ネバダ工場、カンザス工場に続く、車載電池工場の建設については、「検討はしているが、公表できる事実はない」と述べた。

一方、次世代商品の事業化では、和歌山工場において、4680の量産が2024年度第2四半期末から開始する予定であり、その準備が最終段階に入っていることを紹介。「和歌山工場では、建屋およびインフラ設備の搬入が完了し、量産品質の確認を実施している段階である」とした。他社よりも10%の高容量化ができ、信頼性、安定性の観点でも差別化できると自信をみせた。

また、高容量技術による商品力強化にも取り組んでおり、2170では、世界最高容量の800Wh/Lの電池を、カンザス工場で生産する予定であるほか、4680でも、将来的にはこの技術を応用して量産を行うという。高容量技術の応用によって、高出力が求められる新しい技術プラットフォームを確立していく考えも示した。

次世代セルのモノづくりの開発加速に向けては、住之江の生産拠点内に、生産プロセス開発棟を竣工。さらに、2025年度には、西門真に研究開発棟を竣工する予定だ。

「2021年度から、600人を超える技術人材が新たに入社している。研究開発棟は、それらの技術人材が、より活躍できる拠点になる」と位置づけた。

なお、動力事業に関しては、電動アシスト自転車から電動バイクへと事業を拡大、建機や農機をはじめとした産業機器での電動化も検討が進んでいるという。

同事業では、年平均売上成長率で14%増を見込んでおり、「電動アシスト自転車においては、台湾、日本、欧州などにおいて、業界をリードする顧客からの受注を獲得。その他の電動化に向けた実証実験にも取り組んでいる。今後、二輪市場において電動化の拡大が期待されるとともに、最大市場であるインドへの拡販も進めていく」とした。インドでの事業拡大に向けては、インディアンオイルとの協業を検討しており、今後、詳細を発表するという。

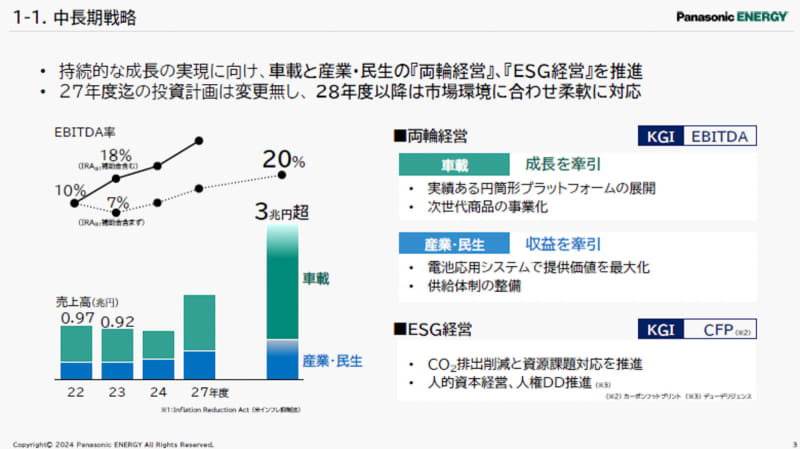

パナソニックエネジーの2023年度業績は、売上高は前年比6%減の9159億円となり、公表値に対しては11%の未達となった。また、調整後営業利益は946億円、調整後営業利益率は10.3%となり、前年比では550億円増となったが、公表比では404億のマイナスだった。調整後営業利益は、IRA補助金に加えて、材料価格や合理化、為替のプラス効果で良化しているが、車載事業の過去の製造不具合品への対応と国内での減産影響、民生および動力市場の回復遅れに伴う減販損により、期初公表値には未達となり、さらに、IRA補助金を除くと、実質的には、対前年比で大幅減益となった。

パナソニックエナジーの只信CEOは、車載電池事業において、見通しとの乖離が大きい点があったことを反省。「車載電池事業では、北米における日本産品の価格競争力が、IRA導入後に急速に低下し、国内工場の需要が急減し、生産調整を行なったため、収益が大きく悪化した。現在は需要に見合った国内固定費の適正化を進めている」としたほか、「安全性には問題がないが、過去の製造品から電圧低下の不具合が発生した。顧客とのパートナーシップを鑑みて、車両メーカー側で発生する対応費用も負担することを決定したため、それに関する費用を2023年度に引き当てた。原因の特定と恒久対策はすでに完了しており、2024年度の収益への影響はない」と述べた。

2024年度は、調整後営業利益では前年比164億円増の1110億円の計画としており、カンザスや和歌山工場を中心とした成長投資に伴う固定費の増加を、産業および民生分野での増販益や、合理化の推進でカバーすることになる。

なお、2024年度を最終年度とする中期経営目標については、営業利益とEBITDAは、IRA補助金込みで達成の見込みだが、ROICについては、成長に向けての先行投資があるため、9.1%に留まる。また、累積営業キャッシュフローの3300億円の達成を目指す。

さらに2030年度には、車載電池および産業・民生向け電池事業で売上高3兆円超、EBITDA率ではIRAを含まない実力ベースで20%を目指すという計画を打ち出していたが、「売上高3兆円超を目指すことには変わりはない」としたものの、到達時期を未定とした。