住まいを探す際、「駅近物件」を中心に探す人は少なくないでしょうが、それは大都市に住んでいる人に限られた話なのかもしれません。麗澤大学工学部で教授を務める宗健氏の著書『持ち家が正解!』(日経BP)より、一部抜粋・編集して地方と都市部の生活様式の二極化について解説します。

イオンのある街は「住みやすい」

不動産の“駅近物件”が人気なのは限られた大都市部にすぎず、地方では政令市であっても駐車場の有無のほうが重要なファクターであることもある。それは地方では暮らしに占めるクルマの存在感が大きいからだ。

そうした地方の生活利便性を高めているのが、イオンに代表される大型ショッピングセンターで、その有無は、居住満足度に明らかに影響を及ぼしている。一方、都市中心部の利便性は公共交通網の発達で向上し続けてきた。本当に住みここちのいい街を探すには、地方と都市部の生活様式の二極化についてしっかり考える必要がある。

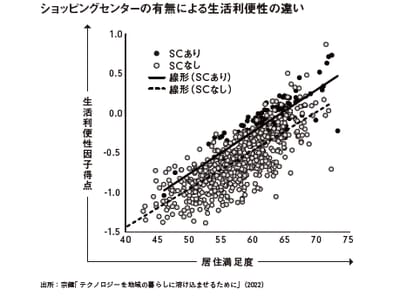

【図表1】 出所:宗健「 テクノロジーを地域の暮らしに溶け込ませるために」(2022)

地方や郊外では、日常の交通手段はクルマで、休日には郊外のショッピングセンターに行く、という生活様式が定着している。「いい部屋ネット 街の住みここちランキング」の個票データを使って、大型ショッピングセンターのある街とない街の違いを分析した散布図が上の図である。

散布図の横軸は居住満足度で、縦軸は生活利便性因子の得点になっている。ここでは全国のすべてのイオンモールが含まれる延べ床面積2万4,000平方メートル以上の大型ショッピングセンターの有無別に、首都圏・関西圏・名古屋都市圏と札幌・仙台・広島・福岡の各都市圏および県庁所在地を除いた、回答者が50人以上の自治体を分析対象として分析を行っている。

散布図を見れば、横軸の居住満足度が同じ場合、大型ショッピングセンターがある街のほうが、ない街よりも明らかに縦軸の生活利便性の因子得点が高くなっている。大型ショッピングセンターには、全国に展開しているイオンモールのほかにも、中・四国、九州のゆめタウン、中・四国のフジグラン、関東のアリオ、東海のアピタのほか、三井アウトレットパーク、ららぽーとなど様々なものがある。そうした大型ショッピングセンターは地域の生活利便性を向上させ、住んでいる人々から支持されているということになる。

にもかかわらず、イオンモールのような大型ショッピングセンターは、一部の街づくり「専門家」には評判が良くないようだ。そうした批判は一部の専門家だけではなく一般人の間にも根強いようで、例えばTwitter(現X)で「イオン 商店街 衰退」と検索してみると「イオンはけしからん」という趣旨の書き込みが容易に見つかる。

この意識のギャップはどこからきているのだろうか。

実際のデータを調べてみると、戦後の日本は貧しく、モータリゼーションによって自動車が広く普及したのは1964年の東京オリンピックの後だということが分かる。クルマの普及率が高まる前の1970年ごろまでは、地方の小さな街でも駅前に商店街があり、バス路線も充実していて周辺から買い物客が集まっていた。

1966年には全国で228万台しかなかった乗用車が、わずか6年後の1972年に1091万台となり、さらに7年後の1979年には2140万台と急激に普及したことで、駐車場のない地方の駅前商店街は一気に衰退していった。

自動車の普及と地下鉄の整備は同時並行で進んだ

一方で、東京や大阪のような戦前からの大都市では、もともとあった国鉄(現JR)や私鉄に加えて地下鉄が建設され、駅前の活況が維持されてきた。意外なことに、1960年時点の東京に存在した地下鉄は、銀座線(浅草〜渋谷)、丸ノ内線(池袋〜新宿)だけであり、1960年代に日比谷線、都営浅草線、東西線、千代田線、都営三田線が整備され、1970年代に有楽町線、半蔵門線、都営新宿線、1990年代に南北線と都営大江戸線が開業している。そして、現在でも首都圏では新線の工事が続けられている。

また、地方都市中心部での地下鉄開業も、名古屋市営地下鉄東山線が1957年に開業しているのを除けば、札幌市営地下鉄が1971年、横浜市営地下鉄が1972年、神戸市営地下鉄が1977年、京都市営地下鉄と福岡市営地下鉄が1981年、仙台市営地下鉄が1987年などとなっている。自動車の普及と同時並行で、地方都市の地下鉄整備が進められたわけだ。

地方や都市の郊外部での急激な自動車の普及と、都市中心部での地下鉄整備、という全く異なる二つのベクトルの政策が同時に実行されたことで、都市中心部に歩いて暮らす生活様式が残った一方で、地方や都市の郊外部ではクルマ中心の生活様式に大きく変化していった。

商店街に衰退をもたらした元凶とされることもある大型ショッピングセンターだが、地方では半径10キロ以上の商圏を持つ大型ショッピングセンターが、昔の商店街のような機能を果たしている。

しかし、クルマに乗って大型ショッピングセンターに行く生活様式は、ここ20〜30年で形成されたものだ。一般社団法人日本ショッピングセンター協会が公表しているショッピングセンターの一覧を集計してみると、店舗面積1万平方メートル以上のショッピングセンターのうち1990年以降に開業した施設が施設数で79.5%、面積ベースでは83%を占める。そして2000年以降に開業したものに限ると施設数で51.1%、面積ベースで59.1%を占めている。

つまり、クルマの普及とショッピングセンター開設の狭間だったのが1980年代であり、バブル経済といわれ地方から東京圏に人口が大量に移動した時期でもある。

電車で移動し、飲みに行くのは東京の特殊な文化

地方や郊外でこれだけクルマが生活に密着し、歩くのはイオンモールのようなショッピングセンターの中だけ、という生活が当たり前になると、1970年代までの駅前に商店街があって、歩いて暮らせるコンパクトシティーに戻るのは、極めて難しいだろう。

東京の中心部に長く住み、駅まで歩いて電車に乗って出かけ、夜になれば少しお酒を飲んで帰る、という生活を送っている人からみれば、コンパクトシティーの意義や暮らしやすさは自明なものかもしれない。しかし、電車を使わずクルマで移動し、あまり飲みに行かない暮らしが当たり前の地方の人たちにとっては自明のものではない。

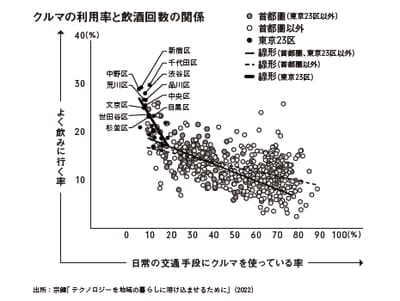

それを検証するために街の住みここちランキングの個票データを集計してみると、下記の図のように東京23区と東京23区以外では顕著な違いがあることが分かる。

【図表2】 出所:宗健「 テクノロジーを地域の暮らしに溶け込ませるために」(2022)

東京23区に住んでいる人の「日常の交通手段にクルマを使っている率」は20%に届かないが、「よく飲みに行く率」は20%を上回る区が多い。一方で、「日常の交通手段にクルマを使っている率」が高まると、緩やかにではあるが、「よく飲みに行く率」は低下していく。そして、郊外や地方では「よく飲みに行く率」が20%を超えるような場所はほとんどない。そして、首都圏や関西圏以外では、ほとんどの地域が日常の交通手段がクルマだという比率が50%を超えている。

1970年代以降に進んだ地方のクルマ社会化は、「飲みに行く」という行動様式をも大きく変化させた。それが、地域のコミュニティーを弱体化させた側面もあるのかもしれない。そうしたクルマを使うライフスタイルが定着していて、1時間かけて30キロ先のイオンに行くことがこの30年間、当たり前になっている地域に対して、「コンパクトで歩ける街に変えよう」「シャッター商店街を再生しよう」というのは、東京の人の価値観の押しつけなのかもしれない。

宗 健

麗澤大学工学部教授/AI・ビジネス研究センター長