誰でも気軽に早押しクイズができるオンラインイベント「クイズジャム」シーズン3が、5月31日(金)から6月16日(日)まで開催される。

本イベントを主催するのは、東大発の知識集団・QuizKnock(クイズノック)を擁する株式会社baton。

中心となって企画・運営に携わっているひとりが、同社の社員であり「競技クイズ界最強の男」の異名を持つクイズプレイヤー・徳久倫康さんだ。

そして、このシーズン3からは、約3年間TBS系列のクイズ番組「東大王」大将をつとめた、QuizKnockのメンバーである鶴崎修功さんが、本イベントのエンジニアとして参加。

今季よりイベントで使用するオリジナル早押しシステム「ジャムはや」の開発に携わった。

今回「KAI-YOU.net」「KAI-YOU Premium」連動企画として、前後編にわたって徳久倫康さん、鶴崎修功さんへのロングインタビューを実施。前編では、2人が「クイズジャム」にかける熱意に迫る。

取材・文:須賀原みち 取材:新見直 編集:都築陵佑 撮影:宇佐美 亮

どんな人でも、気軽に早押しクイズができる場所を

──「クイズジャム」とは、どのようなイベントなのでしょうか?

徳久倫康 「クイズジャム」は、誰でも気軽に早押しクイズができるオンラインクイズイベントです。

徳久倫康 2023年8〜9月にシーズン1を、同年11〜12月にシーズン2を開催しました。2024年5月からシーズン3が始まります。オンライン開催なので、居住地に関係なく、全国どこからでも気軽に参加可能です。

シーズン3からは新たに、自社開発したオリジナル早押しサイトを使うことになりました。Zoomのビデオ通話機能と組み合わせて、早押しクイズを楽しんでいただけます。

徳久倫康 シーズン1には1000人弱が参加し、開催後のアンケートでも「次回以降も参加したい/都合が合えば参加したい」という回答が99%以上と、かなりの好評をいただきました。

鶴崎修功 僕はこれまで「クイズジャム」に宣伝動画への出演やテストプレイヤーという形で関わっていましたが、今回はその早押しクイズのシステム開発に参加しています。

もともと個人として、誰でも参加できるクイズのオープン大会「Megalomania Tokyo」を共同主催していて。その大会に合わせて、オフライン早押し機プログラム「Hayaoshi」(※)を開発しました。

(※)Hayaoshi:PCから(事前に録音した)クイズ音声が流れ、ゲームパッドを早押しボタンとして早押しクイズを行うシステム。誰でも使えるようにインターネット上で公開されている。

鶴崎修功 今回の「クイズジャム」では、その「Hayaoshi」をオンラインで使えるようにした「ジャムはや」というシステムを開発・導入しています。

──「クイズジャム」の開催は、そもそもどういう経緯だったのでしょうか?

徳久倫康 弊社(株式会社baton)のスタッフの提案がもとにあります。前提として、クイズができる場所自体は年々増えているんです。

昔であれば、早押しクイズができる場所は、大学のクイズ研究会や社会人のクイズサークルなど、参加障壁の高いコミュニティに限られていました。それが最近だと、クイズイベントが定期的に各地で行われるようになり、クイズスペースやクイズバーなど、一定の対価を払うことでクイズが楽しめる施設も増えてきています。

ただ、そういった場所もいまのところ、東京や大阪といった都会が中心です。

こうした状況を受けて、早押しクイズを全然やったことがない人を含め、「どんな人でも気軽に早押しクイズに参加できる場を提供したい」「みんなにプレイヤーとしてクイズに触れてもらいたい」という思いから、「クイズジャム」が始まりました。名付け親は、ときどき動画にも出演している宮原仁くんです。

徳久倫康 早押しクイズに興味はあっても、ほとんどの人は未経験だと思います。そういう方々に向けて定期的なクイズの場を提供することは、ビジネスとしても新しい価値や可能性があると考え、新規事業案のひとつとして試験的にスタートしました。

“早押しクイズはボタンを押せないとつまらない” だからこそ

──アンケートでも好評だったということですが、これまでシーズン1・2と開催してみて、手応えはいかがでしょう?

徳久倫康 初めて早押しクイズをやるという人にたくさん来ていただきましたね。シーズン1のアンケートでは、早押しクイズを全くやったことがない人、ゲームやアプリでしか早押しクイズをやったことがない人、そして普段から早押しクイズをやっている人、それぞれが約1/3の割合になっていました。

先ほどクイズをやる場が増えていると言いましたが、それでも、初心者の人が実際に大会やイベントに出場するのはそれなりにハードルが高いです。とくに1人だと心細いですよね。

「クイズジャム」を開催してみて、興味はあるけど未体験という人がたくさん存在していて、そういう人たちも機会があれば有料でも参加してくれる、ということがわかりました。本当に多くの方に参加いただけて嬉しかったですね。

──誰でも気軽に早押しクイズができるイベントとして、どのような工夫をしていますか?

徳久倫康 早押しクイズにはプレイヤーの適正人数というものがあります。参加人数が多すぎると、1人あたりの押せる問題数はそのぶん減ってしまい、満足度が下がっていきます。

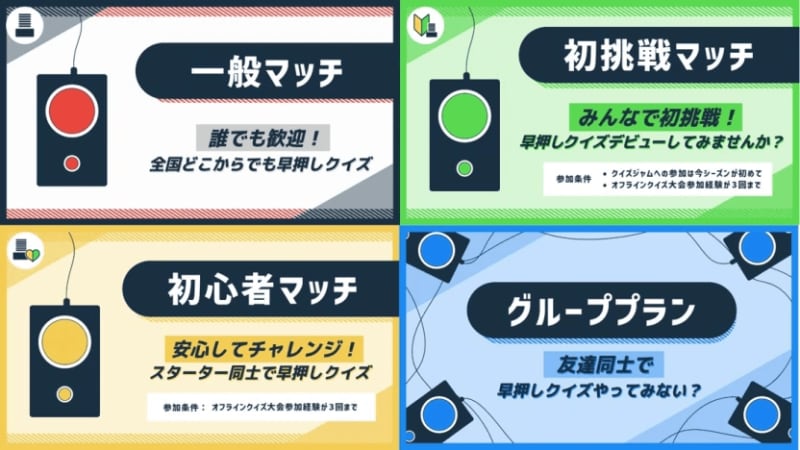

「クイズジャム」では、1回のイベントに最大50人が参加できます。10人1組で5つの組をつくって、早押しクイズに計5セット挑戦していただきます(初挑戦・初心者向けマッチなどでは例外があります)。

その上で、成績に応じて近いレベルの人とマッチングするよう、セットごとに組み分けし直す仕組みです。ただ、参加者が少ない回では、それが上手く機能しないこともありました。こうした経験を踏まえて、お客さんの満足度が上がるように、制度設計は少しずつ調整しています。

そもそも、早押しクイズでは解答権がボタンを押せた1人しか得られないので、言ってしまえば“ボタンを押せないとつまらない”わけです。そのため、近しい実力の人が同じ組になるようなレベル分けが重要になります。

そういった点も踏まえて「クイズジャム」では初心者限定の回も用意しています。

徳久倫康 シーズン1の「初心者マッチ」枠は、用意していた200人分が、すぐに売り切れてしまいました。需要が高いとわかったので、その裾野は今後も広げていきたいと考えています。

また、出題する問題についても、お客さんの反応を見ながら、より多くの人が楽しめるようにシーズン中にも適宜調整をしています。

──なるほど。クイズ初心者でもボタンを押しやすくする工夫がされていると。

徳久倫康 また、第3シーズンから採用された「ジャムはや」では、自身の成績が記録されていき、成績の推移が目に見えるようになっています。

これまでのクイズ界だと、自分でメモする以外で戦歴が残る仕組みというのはあまりありませんでした。自動的に記録が残るのはクイズゲームくらいです。

鶴崎修功 「ジャムはや」を開発する上での話でいうと、どうしてもオンラインでは通信のラグが発生してしまうんですよね。

早押しクイズは、読み上げられている問題に反応して素早くボタンを押すという都合上、ラグが大きいと、ゲームとしての競技性や参加者のストレスにつながってしまいます。

オンラインクイズアプリの開発は今回が初めてだったので、早押しの判定調整などには苦労しました……。オンラインクイズアプリに詳しい人にも助けていただきながら、最終的にはクオリティの高いものができたと思っています。

僕が知るかぎり、既存のオンラインクイズアプリは早押し機能が中心で、問題を読み上げる「問読み」や読んだ問題を表示するといった機能はありませんでした。こうした機能を盛り込むことが、自社オリジナルのシステムを開発した意図でもあります。

徳久倫康 「ジャムはや」には、問読みの音声を事前に登録できる機能があります。トラブルが発生してしまった回もあり、現時点では調整を続けているところなのですが(外部リンク)、これがうまく機能するようになると、参加者側の満足度も上がるし、イベント運営も効率化できます。

鶴崎修功 録音した音声を使うと、クオリティの高い問読みを参加者全員に提供できるようになります。一律で同じの問読みが使えるということは、早押しクイズにおける競技性・公平性の担保にもつながります。

競技性・公平性の追求と省力化というのが、「ジャムはや」やその前身である「Hayaoshi」開発の一番の動機でしたね。

──競技性・公平性の担保、ですか?

鶴崎修功 そもそも、僕が「Megalomania Tokyo」を開催するようになった理由は、今の競技クイズの姿に違和感を覚えたから。というのも、今の競技クイズには競技性が足りないように感じているんです。

「ベタ問は常に出題されるべきか?」鶴崎修功は問う

鶴崎修功 現在の競技クイズ大会は、最初にペーパークイズをやって、その上位通過者が壇上で早押しクイズをして、優勝を決めるシステムが大半を占めています。

ただ、ペーパークイズに強いことと早押しクイズに強いことは決してイコールではない。さらに、早押しクイズのフェーズになってもラウンドごとに必要とされる正解数が異なるなど、競技として統一したルールにはなっていなかったりします。

野球に例えると、1回戦は9回まであるのに、2回戦から5回までになるのっておかしいですよね。一定の統一したルールを繰り返して勝者を決めるのが筋だろうと。

そのため「Megalomania Tokyo」では、一貫してナナマル サンバツ(7問正解で勝ち抜け、3問誤答で失格)を採用しています。

鶴崎修功 これまでの競技クイズ大会のルールが不統一だったのは、運営の都合上そうせざるを得ない面が大きかったのだと思います。

それを解消するために「Megalomania Tokyo」では「Hayaoshi」を導入し、たくさんのPCとイヤホンを使って複数の試合を同時進行することを可能にしました。

──これまではアナログで大会を開催する以上、会場スペースや人員・時間が限られているなどの理由で、足切り的なペーパーテストなどを設けたり、ルールをラウンドごとに変更したりせざるを得なかったわけですね。

鶴崎修功 そうです。さらに言うと、早押しクイズを競技として成立させるためには、大会に使われる問題からも変える必要があると考えています。

クイズ界では、ある大会で良い問題が出題されると、別の大会でも同じ問題が出ることがあります。こうした「問題の再生産」はそれ自体が悪いことではありませんが、その“良い問題”が過剰なほど出題される傾向にあるんです。

いわゆるベタ問という概念で、昔であれば「Q:『なぜ山に登るのか』という質問に、『そこに山があるから』と答えたことでも知られる有名な登山家は?」「A:ジョージ・マロリー」が有名ですね。

ただ、「じゃあこの問題って、さまざまな大会で出題されるべきクイズなのだろうか?」とも思うんです。仮にクイズ大会で700問出題されるとしたら、つまりその大会では700個の概念しか聞くことができません。その1/700を常にジョージ・マロリーに使うのはおかしいんじゃないの、と。

鶴崎修功 よく考えれば、みんな知ってるべき事柄でもまだクイズ界で問題にされていない概念というのはたくさんあります。僕たちは、そういった“クイズになり得る概念”を掘っていく不断の努力をし続けなければならない、と感じていました。

なので、「Megalomania Tokyo」では、なるべく過去問を参照せずに、新しい問題を出すことを心がけています。これまでクイズ界には登場していないけど、みんなが知っていて嬉しいことをクイズにしたい。

それをみんなで正解しようとするのが競技クイズとしてふさわしい姿だと、個人的には思っています。

鶴崎修功 もちろん、クイズ界は、コミュニケーション的な側面が重要で、楽しければいいというカジュアルなスタンスの人もいます。それもまた一つの立場です。だけど、僕はまだ競技としての競技クイズを信じているし、夢を持っています。

だから、そんな夢を実現しようと挑戦しているのが「Megalomania Tokyo」なんです。

徳久倫康 競技クイズで不統一なルールが採用されるようになった背景は複雑なのですが……一番大きく影響しているのは、競技クイズ大会自体が、もともとTV番組の模倣から始まっているという歴史的経緯です。

TVのクイズ番組はエンターテインメントショーなので、1回戦と2回戦でルールが違ったり、すごく変なルールで理不尽なことが起こってもおかしくない。

クイズ大会でも、バラエティ番組っぽい要素が強いものもあれば、競技性を志向するものもあるのですが、後者の中でも、いまだにテレビの影響は色濃く残っています。例えば、日本最大級の学生競技クイズ大会「abc/EQIDEN」でも、昔のTV番組から持ってきたアップダウン(※)というルールがありますからね。

(※)アップダウン:正解するとポイントがもらえ、規定されたポイントに達すると勝ち抜け。誤答すると0ポイントに戻されるというルール。クイズ番組『アップダウンクイズ』が由来。

徳久倫康 これまでのクイズ界は、TVのクイズ番組から競技っぽいエッセンスを抽出して文化をつくってきました。一方で、最近はクイズ人口が拡大したことで、いろんな人が独自のイベントを開いたり、電子書籍として問題集を出す人も増えたりしています。

そうすると、既存のルールや制度、常識を問い直す人も出てきて、クイズ大会や問題の多様性も生まれ始めている。既存のクイズ大会と完全に発想を変えて運営している「Megalomania Tokyo」のように、さまざまな尺度でクイズを楽しむ試みが現れてくれる状況は、僕としてもとても嬉しいです。

クイズを「見る」ものから「やる」ものへ

──「クイズジャム」で出題される問題も、「Megalomania Tokyo」のように競技性を指向したクイズの問題なのでしょうか?

徳久倫康 なにをもって競技性とするかというと解釈がいろいろ生まれてしまうのですが、「クイズジャム」は、どんな人でも楽しくできる早押しクイズを目指しています。事前に早押しクイズの勉強をしてから挑む人も、とりあえず参加してみようという人も、楽しめるような問題とルールを目指しています。

今まで早押しクイズをやったことがない人に対して出題するというのは、いわゆるクイズ好きの共通認識を使えないので、普段とは違った頭の使い方や手間が必要になります。

先ほどの「ジョージ・マロリー」がわかりやすいのですが、「これって本当はどのくらい有名なんだっけ?」と問い直す必要なども出てきて。改めて、これまでクイズにあまり触れてこなかった、いわば「普通の人」の感覚を再認識する上でも、良い機会だと思ってますね。

鶴崎修功 「クイズジャム」自体は“競技クイズイベント”とは言ってなくて、僕としては「『クイズジャム』の問題を使って、そのまま競技クイズ大会を開くことができる」という言い回しが正しいですかね。

さきほどの野球の例えでいえば、プロとルールが変わらない草野球のようなイメージでしょうか。

──なるほど。それでは、「クイズジャム」の今後の展開についてはどのように考えていますか? システムを外部に提供するといったビジネス展開なども考えられると思いますが。

徳久倫康 今の段階では、まずはイベントとして一人ひとりの参加者の方に参加費を払っていただきながら、とにかく興味を持って参加してくれる人を増やすことを目標にしています。

すごくうまくいったらサブスクリプション形式で、定期的に参加できるクイズイベントのようになれたら良いですね。そうすれば、日常生活の中にクイズがある人も増えていくはずです。

日常的にクイズをプレイする人口が増えれば、そこから今後のさまざまなクイズビジネスの展開も考えられると思っています。

──最後に、「クイズジャム」を通じてお二人が目指すクイズの未来についてお聞かせください。

鶴崎修功 ありがたいことに、QuizKnockは多くの人に知っていただいて、みなさんに「クイズを見て楽しんでもらう」というところまではいったと思っています。

鶴崎修功 そこから、多くの人が「クイズをやって楽しんでもらう」ようにするにあたって、「クイズジャム」は大きな役割を果たすはずです。QuizKnockを広く認知していただいたからこそ、僕たちがそういったことをやっていきたい。

徳久倫康 TVでクイズを見ていて「自分だったらもっと早く答えられる」と思うことって、たくさんあると思います。ただ、「押せそう」と「押せる」の間にはものすごい差があって、緊張などもあって実際に早押しボタンを押すというのはなかなか大変なんです。緊張もしますし、なかなか自信が持てないこともある。

徳久倫康 これがクイズプレイヤーにとって一番最初の大きな壁となるわけですが、それでも何時間かプレイすれば気持ちと慣れの問題で押せるようになる。「クイズジャム」に1〜2回参加すればこの壁は越えられるはずなので、早押しクイズを始める場としてはピッタリだと自負しています。

それに、実際に早押しクイズを体験してみると、TVのクイズ番組やQuizKnockの動画を見たときに、また違った見方ができるようになるはずです。そういった意味でも、実際に参加をしてみることで、クイズの楽しみ方はより広がると思います。

鶴崎修功 クイズを楽しむ人を増やそうという活動は「Megalomania Tokyo」も同じなんですが、やはり会社のイベント事業として取り組むことで、よりそのスケールを大きくすることができると考えています。

どうしても、早押しクイズは専門の機械が必要で難しそうだったりもするので、ハードルが高い印象がある。そのハードルを低くすることが重要で、「クイズジャム」ではそんな未来を目指していきたい。

徳久倫康 ビジネスとして運営することで、「お金さえ払えば参加できる」という意味で、一番気軽な入口を提供し続けられます。これまでのクイズ界は、携わってきた人たちのクリエイティビティと志で支えられ、参加者も運営側に回るというギブアンドテイクの関係で成り立っている部分が大きかった。

もちろんそれはとても素敵なことだし、自分もその一員であり続けたいと思っています。ただ、多くの趣味がそうであるように、お金を払うだけで気軽に参加できるスタイルというのがあってもいいわけです。

徳久倫康 そこからクイズ仲間が増えていくと、クイズっていつでもどこでもできるようになるんです。

仲間内で集まって「夜、オンラインでクイズしようぜ」とか。だから、「クイズジャム」でクイズを始めた人が、それ以外の場でクイズするようになっても、それはそれで全く問題ない。

ただ、そういう人たちがいつでも帰って来られる場所、常に存在していてクイズを楽しめる場所として、「クイズジャム」を続けていけたら良いですね。

【後編予告】

後編のテーマは「クイズを通して見る現代社会」。2人にとって、「クイズ」とはそもそもどういうものなのか? “ファスト教養”とクイズの関係性とは?

雑誌『ユリイカ』(青土社)で伊沢拓司さんが言及していたように、物事に対して正解/不正解という二元論に着地させる“クイズの暴力性”をどのように捉えているのか?

──徳久倫康さんと鶴崎修功さんの対談インタビュー後編は、KAI-YOU Premiumで近日公開。