平成時代の30年間、なぜ日本企業や日本社会は、昭和時代のような力強さを再現することができなかったのか。なぜ、右肩下がりの下降線を辿らざるを得なかったのか。平成時代は起伏の激しい長い過渡期。その最中に探したとしても解を見つけることはできず、解を得るには、令和を待たなければなりませんでした。次の打ち手を考え出すためには、何が何に変わって、どうなったのかという事実を知ることが必要です。岩﨑尚人氏の著書『日本企業は老いたのか』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、見ていきましょう。

平成の30年間を通じて、日本企業は確実に弱体化

~終身雇用、年功序列、企業内組合…かつては「三種の神器」に守られていたが

平成時代はわずか4年あまりの短い好景気と、20年を超える長い不況の2つのフェーズに跨ぐ時代であり、この間に日本企業・日本経済は著しくパワーダウンした。併せて、かつて衆目を集めた「日本的経営」という経営システムの価値や矜恃も失墜して、それは大きく変化した。

本稿では、日本的経営の功罪が日本企業ないしは日本経済の低迷に、どのようにして影響を及ぼしてきたのかについて考えていくことにしよう。

日本的経営のライフサイクル

~平成時代は日本的経営の「衰退期」

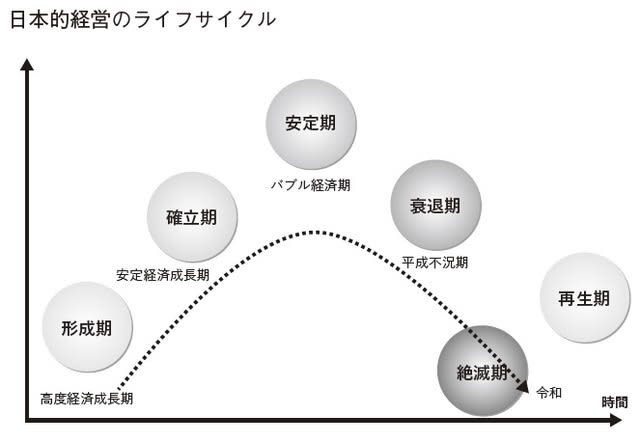

日本的経営のライフサイクルを考えると、(1)高度経済成長期に至る日本的経営の「形成期」、(2)安定経済成長期の「確立期」、(3)バブル経済時代の「安定期」、(4)平成不況期の「衰退期」、そして(5)令和の「絶滅期」あるいは「再生期」となる【図表】。

【図表】日本的経営のライフサイクル 出所:岩﨑尚人著『日本企業は老いたのか』(日本能率協会マネジメントセンター)

日本的経営の「衰退期」に当たる平成時代、企業行動を支配してきたロジックの核心は、過去の否定と過去との決別であった。同時代、わが国企業の多くは、従前から得手だった連続性のある「改善(カイゼン)」を放棄して、不得手な不連続の「革新(イノベーション)」に重心をおこうとしてきた。そのため、この時代のリーダーシップはかつて一世を風靡した日本的経営の制度的デメリットを強調し、異なるシステムをいかに構築するかに焦点をあててきた。

確かに、チャレンジングなトップマネジメントやエグゼクティブ、ミドルマネジメントの姿は、いかにも威勢がよく、頼もしく、その試みが正しい選択であるかに映るだろう。とはいえ、革新や変革を無手勝流で進めることは危険である。目標やビジョン達成のために無理をすれば、途中で挫折するか、生き長らえたまま朽ちるか、いずれにしても将来に禍根を残すことになりかねない。そういったチャレンジも、成功すれば喝采ものである。

スタートアップ企業のように既存のビジネスが存在せずゼロからスタートするのであれば、攻めの一手で進んでも流す血は少ないかもしれない。犠牲にするものが少ない分、身軽で成功する確率も上がるに違いない。ところが、現存している組織や企業は既に現業で糧を得ており、ゼロからスタートする企業が掲げるようなロジックや方法、気合いや情熱だけで革新に挑戦するわけにはいかないことはいうまでもない。

経営環境の変化に合わせて事業構造(ビジネスデザイン)を革新していくことは、いかなる企業にとっても重要なことかもしれない。そのため、できるだけ迅速に新規事業や斬新なビジネスデザインを創出することが求められる。いかなる企業もライフサイクルの呪縛から逃れることはできないから、挑戦することは不可避である。とはいっても、インプットに回す経営資源を保有していなければ、革新や変革、挑戦もあったものではない。すべてかけてチャレンジできるのは、スタートアップ企業の特権である。失うべきものが少ないということは、スタートアップ企業の最大の強みといってもよいかもしれない。

その上、現状で事業を展開している企業の場合、ビジネスデザインの革新にチャレンジすると同時に、既存の組織管理構造(マネジメントデザイン)の変革に取り組むことも求められる。ところがマネジメントデザインの変革には、殊の外、慎重さが必要である。マネジメントデザインには不可視な部分が多く、複雑な上に連続性をもったシステムである。その上、アルゴリズムだけでは動かない感情をもった人間が構成していることも考慮しなければならない。

~「唐突な環境変化」を組織管理体制の打破だけで乗り切ろうとした、平成の初動ミス

振り返ると、日本的経営が「安定期」を経てバブル経済崩壊に至るまでの間、日本企業の事業展開と「三種の神器」に守られた経営とは、実にうまくフィットして効果的に機能していた。ビジネスデザインとマネジメントデザインが見事に適合していたのである。

ところが、長期景気低迷で生業が不調になると同時に、グローバル化と技術革新が急速に進み、それらが複雑に絡み合って企業を巡る経営環境と企業活動との間に大きなギャップが生じたのである。そのギャップに対処するために、企業はすぐさま事業革新や経営変革に取り組もうとした。ところが、日本企業にとってバブル経済崩壊はあまりにも唐突かつ突然のことであったために、精度の高い設計図がない中で明確なプランを策定する間もなく、それまでの50年間に刷り込まれてきた組織管理体制を打破することを試みたのであった。一方で、その時点で事業構造に手がつけられることはほとんどなかった。

企業経営にとって時宜に応じて対症療法を施すことは必要不可欠である。しかし大きな変化を乗り越える場合には、先ずビジネスデザインの革新を進めて、それに見合った形にマネジメントデザインを変革していくのが道理である。ところが、同時代の日本企業の多くは、マネジメントデザインの変革だけで環境変化を乗り切ろうとしたのである。それこそが、平成の初動ミスであった。

リーダーシップの悪循環

~「変革シンドローム」のはじまり

さらに、その後の展開にも問題があった。バブル経済崩壊後に最初に変革に取り組んだリーダーの多くは、いわゆるメンバーシップ型雇用制度で雇用され、高度経済成長やバブル景気の恩恵を一身に受けて、形成期や安定期の生粋の日本的経営の中で育てられ昇進・昇格してきた。つまり、事業を拡大し経営基盤の確立にかかわった成功体験者である。そうした彼らが、変化に対する理念もビジョンも持つことなく、また再興プロセスの困難さを察知することなく、自らのバックボーンであった日本的経営に手をつけた。彼らの多くは、成功体験を引きずり自らの権益に固執しながら、コスト削減を旗頭にリストラを断行した。そして、以後続く、変革シンドロームへ道をつけたのであった。

その後、かのリーダーたちが表舞台から退場した後を引き継いで変革を任されたのは、幼少期に高度経済成長期を経験し、壮年期になってバブル経済の恩恵を受けて、自力で事業の成長や成功を具現化する経験を持たない次世代リーダーであった。日本的経営衰退期に純粋培養されたリーダーである。エグゼクティブやミドルマネジメントなどの重要ポストに就いた次世代リーダーたちは、目前の経営環境の変化に対して自分達があたかもセンシティブであるかのように振舞い先導した。

しかしながら、彼らは加速する環境変化を先取りできず、むしろそれに乗り遅れて最悪な場合には追い付くことさえできずに、新しいビジネスデザインを構想することもできなかった。しかしながら、当然のように、自らのポジションの確保と維持には精を出した。「三種の神器」の罪を論い、功を求めて変革や革新をスローガンに掲げて、歴史や伝統を切り捨て破壊するターリバーンの如くにリーダーシップを発揮し始めた。「だめだったら、元に戻せばいい」と手当たり次第に手を付けていった。しかしながら、慣習や文化あるいは制度など組織が歴史の中で作り上げられてきた構造や状況は、一度消去されると復活させることが難しく、カオスはますます高まった。

~変革期のリーダーシップに求められる「重大な資質」

繰り返しになるが、マネジメントデザインを変える際には、慎重かつ熟慮が必要である。部分最適と全体最適とは必ずしも一致するわけではないし、部分最適を繰り返していると、当初求めていた全体最適が何であったか分からなくなることすらある。「何を変えるのか」を考えると同時に、「何を変えてはいけないのか」まで思いを巡らせることが、変革期のリーダーシップに求められる重大な資質である。

変化の振れ幅が大きい経営環境の中にあってリーダーシップは、ビジネスデザイン革新に向けて創造力を大胆に発揮する一方で、複雑系であるマネジメントデザインを変革する繊細さと周到さを備えていなければならない。持つべきは、攻めと守りの「ヤヌスの顔」である。どちらか一方に長けているだけでは不十分である。思いつきや思い入れ、思い込みの強い、後方不注意でおっちょこちょいで、自尊心だけ強い卑屈なリーダーでは困るのである。

無論、平成時代のトップやエグゼクティブ、ミドルマネジメントの皆がそうだったといっているわけではない。しかしながら、平成末期のリーダーシップの平均値は、概ねこの程度であったのかもしれない。換言すれば、平成日本の凋落をもたらした根本原因は、日本的経営というシステムではなく、時代に仇なしてその中で培われ引き継がれてきた「リーダーシップの悪循環」にあったのではないだろうか。GDPと少子高齢化率以外のほとんどの指標で先進国中最低水準となった今、最早悪循環を引き継ぐリーダーシップは不要である。

今こそ「悪循環」を断ち切る絶好の機会

~矛盾と混乱に満ちた現代ならではの勝機

悲しいかな、かく言う筆者も、リーダーシップの悪循環の片棒を担いできた大いなる勘違い世代の一人である。そのため、言葉に重みや信憑性を欠くことを承知でいえば、「今こそ、悪循環を断ち切るチャンス」である。

令和時代がスタートし、パンデミックが終息した現在こそ、今後の日本の浮沈を占う重大な時であり、その担い手、主役は青年期や壮年期の血気盛んで働き盛りの人々である。平成の30年間を通じて、日本企業・日本経済は確実に弱体化した。ライフサイクルからいえば衰退期の後に来るのは死滅であるが、それをただ待つのも愚かである。昭和末期の残党の多くも退場しつつあるから、今こそ悪循環を断ち切る絶好の機会である。

幸か不幸か、この30年間に社会環境も経営環境も地球規模で大きく変わり、「何が正で、何が否であるか」の線引きも不鮮明になっている。かつて不適切であったものが適切に転じたかもしれないし、かつて適切であったものが不適切に転じたかもしれない。あるいは、かつて不適切であったものは依然として不適切かもしれず、逆も真なりかもしれない。

どちらにしても、不連続で魑魅魍魎が跋扈するグローバリゼーションが進展した現代社会には、処々にチャンスの窓が開いていることは確かである。東京2020オリンピックでメダルの数が激増したのは、アスリートの血の滲むような努力だけではない。新しい競技や復活した競技が増え、それに果敢に挑戦したことも大きな要因である。

矛盾と混乱に満ちた世界では、それを解消する手段を見つけることで大きなチャンスが生まれるはずである。不連続な今こそ、これまでの悪循環を断ち切ってやり直すことができるはずである。

\-----------------------------------------

【注】

*1) 岩﨑尚人、『コーポレートデザインの再設計』、白桃書房、2012年を参照。

*2) ハラリY. N. は、著書『21レッスンズ』の中で、生命体の活動はすべてアルゴリズムで決定されているとするものの、心だけは異なると指摘している。Harari, Y. N., “21 Lessons for the 21st century”, Random House,2018を参照。

*3) メンバーシップ型雇用の対概念は、ジョブ型雇用である。前者の雇用タイプの典型は終身雇用制であり、後者の典型はプロフェッショナルの社外人材である。わが国でも日立、富士通、KDDI、資生堂などがその導入に積極的に取り組んでいる。

\-----------------------------------------

岩﨑 尚人

成城大学経済学部教授、経営学者

1956年、北海道札幌市生まれ。早稲田大学大学院商学研究科博士課程後期単位取得満期退学。東北大学大学院経済学研究科修了、経営学博士。経営学の研究に加え、企業のコンサルティング活動に従事。主な著書に、『老舗の教え』『よくわかる経営のしくみ』(ともに共著、日本能率協会マネジメントセンター)、『コーポレートデザインの再設計』(単著、白桃書房)などがある。