メジャーレーベルから気を吐いていた80年代のオルタナバンド

オルタナティブ・ロックとは、メインストリームの音楽とは一線を画したジャンルを示す。つまり、独自性が高く、アンダーグラウンドの精神を保ちながら決して時流に媚びることなくアティテュードを貫く音楽性が最大の特徴だ。

80年代の日本のロックの系譜を考えてみると、シャネルズ(現:ラッツ&スター)、佐野元春、THE MODS を輩出したことを皮切りにロックをメインストリームに浮上させることに大きく貢献したEPIC・ソニーの存在がまず頭に浮かぶ。さらには、EARTHSHAKERを代表とするジャパメタ(ジャパニーズメタル)勢、そして86年に大ブレイクしたBOØWYなど、いくつかの大きなうねりの中で数々のバンドがデビューし、シーンは賑わっていった。

しかし、そういった流派とは異なる独自の路線で、クオリティの高いアルバムを発表し、確固たる存在感を放ち、メジャーレーベルから気を吐いていた80年代のオルタナバンドについて語っていきたい。

70年代、これまでの概念をぶち破った東京ロッカーズ

日本のロックをオルタナ的な視点で俯瞰した時、“東京ロッカーズ” の存在は極めて重要だ。70年代の後半、ニューヨーク・パンクの潮流を敏感に察知。これまでの概念をぶち破り、贅肉を削ぎ落とした無機質で先駆的なサウンドを構築。時代の先を見据えながら、“何か面白いことをやってやろう” という意気込みからインディーズシーンを活性化させたフリクション、リザード、ミラーズ、S-KEN、ミスター・カイトらが “東京ロッカーズ” として積極的にライブを展開していく。

ちなみに、この中で現在も活動を続けるフリクションは、1980年に坂本龍一のプロデュースで日本のオルタナティブの起点ともいえる名盤『軋轢』をリリース。東京ロッカーズの先駆的な動きは、当時、日本の音楽シーンの大動脈を担う坂本龍一も注目していたのだ。

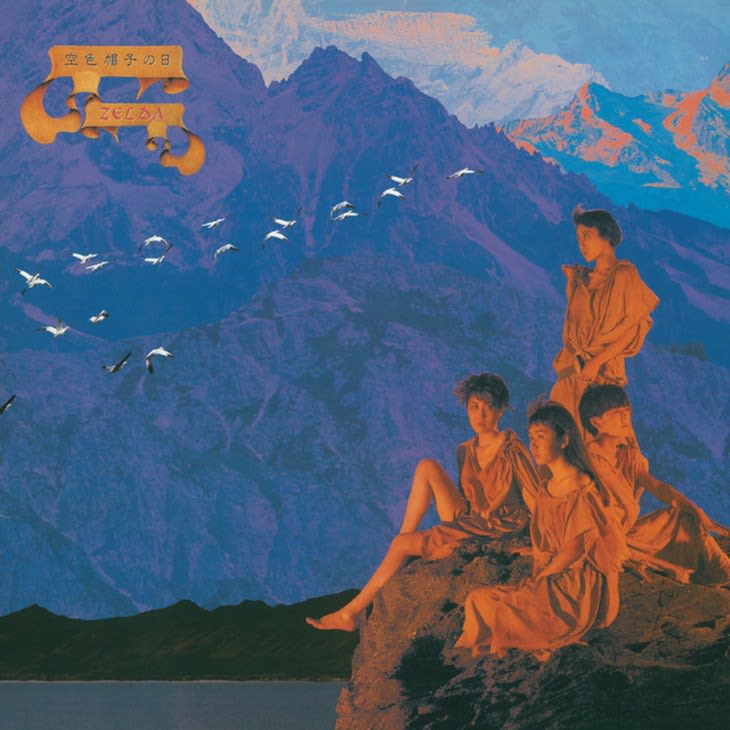

幻想的な世界観とエッジを効かせたリアリティが共存した「空色帽子の日」

1979年に結成、日本のガールズバンドの草分けとも言えるゼルダも、活動を始めた当初は、この東京ロッカーズの流派だとみなされていた。シックなファッションと工業地帯の無機質な閃光をイメージさせるバンドカラーは当時のニューウェイヴの先駆的なイメージそのままだった。しかし、そんな印象を拭い去るように、バンドが一気に深化したのが、CBS・ソニー移籍後、85年にムーンライダーズの白井良明をプロデューサーに迎えリリースされた『空色帽子の日』だった。

リーダー小嶋さちほが傾倒していたエスニック的なエッセンスに、83年に加入したギタリスト、石原富紀江のハードロックテイストを散りばめた唯一無二のサウンドを本作で築き上げる。幻想的な世界観とエッジを効かせたリアリティが共存した、この『空色帽子の日』で覚醒したゼルダは、その後ブラックミュージックや、ジャマイカンミュージックに接近しながら、以降、80年代に4枚のアルバムを残す。音楽性はもとより、ゼルダが指標となったガールズバンドの道筋は、80年代のオルタナティブ・ロックを語る上で極めて重要な存在だと断言できる。

洋楽のエッセンスと日本の土着性が溶け合ったローザ・ルクセンブルグ

ライブハウスシーンの多様化が顕著だった83年に結成、ドイツの革命家の名前をバンド名としたローザ・ルクセンブルグ(以下:ローザ)は、京都のライブハウスシーンで注目を集め、矢野顕子や細野晴臣に絶賛される。1986年にミディからシングル「在中国的少年」とアルバム『ぷりぷり』でデビューを果たす。

時を早くしてミクスチャーロックの先駆的存在であるローザだが、そういったジャンルで語ることすら憚られてしまうぐらい、そのバンドイメージは自由奔放だ。「在中国的少年」はオリエンタルなギターリフに、ファンキーで縦横無尽に弾けまくるようなベースライン、グラムロック的な煌びやかさを内包しながらも、ボーカルは土着的というか、民謡をルーツにもつ日本の民族的な音楽性も感じられる。つまり、捉えどころがないのだが、これらのエッセンスが凝縮された彼らの個性はじわじわと体に染み渡るように中毒性がある。

アルバム2枚とミニアルバム1枚のオリジナル音源を残し、彼らは音楽性の違いから87年に解散してしまう。ファーストアルバムの『ぷりぷり』は、シングルカットされた「在中国的少年」が象徴しているような雑多な音楽性と、ロックバンドとしての叫びたくなるような衝動を持ち合わせた傑作だ。87年の解散後、フロントマンのどんと(久富隆司)とベースの永井利充は、より深く、R&Bやロックンロールを追求するためにボ・ガンボスを結成する。

MAGUMI、上田現というふたりの天才が織りなす狂気を孕んだステージング

日本のロックシーンを語る上で、1897年はエポックメイキングな年だった。この年、ブルーハーツ、BUCK-TICK、ユニコーン、そしてレピッシュがデビュー。昭和の終わりから平成の始まりにかけてピークに達したバンドブームの息吹がメインストリームに芽生えた時期でもある。

この前年、ライブハウスシーンで、ひとつのイベントが大きな盛り上がりを見せる。それは『JUST A BEAT SHOW』。主な出演バンドは、ブルーハーツ、ジャンプス、ロンドンタイムス、そして、レピッシュだった。“ビートバンド” という言葉が顕著に使われるようになったこの時期、レピッシュもこのジャンルの中で同列に語られていたが、他のバンドと一線を画していたのは確かなこと。特にフロントマンのMAGUMI、上田現(キーボード)というふたりの天才が織りなす狂気を孕んだステージングは、ひとつのジャンルにカテゴライズすることができない魅力があった。

2トーン、スカを基調とした彼らのサウンドは、メンバー各々の演奏力の高さと “エネルギーのアート” ともいえる、熱量から生み出される様式美を超えたオリジナリティが彼らのファーストアルバム『LÄ-PPISCH』から確立されていた。同作にはデビュー前よりステージでは定番で大きな盛り上がりを見せていた「美代ちゃんのxxx」や、初期の代表曲であり、前後不覚になるほどの衝動が漲る大名曲「パヤパヤ」も収録。

“孤高な音の塊” とも言える独自性の高いサウンドを構築したニューエスト・モデル

レピッシュとほぼ同時期にライブハウスシーンを沸かせていたニューエスト・モデルは85年に結成。ザ・ジャムをはじめとする大英帝国のビートグループを正しく継承したパンクバンドの影響下のサウンドを体現していたが、徐々にその幅は広がりを見せ、ブルース、ソウル、ファンク、サイケデリック…、さらに民族音楽的なグルーヴや昭和歌謡的なエッセンスまでも取り入れ、89年にメジャーデビュー。

ファーストアルバムにして傑作と言わしめた『ソウル・サバイバー』は、上記の音楽ジャンルを血肉化し “孤高な音の塊” とも言えるような独自性の高いサウンドを構築した。ロックンロールの最大の特徴である、居ても立っても居られないような “性急さ” を基盤としながらも、寂しさにも似た郷愁を内包しながらの人間味のあるメッセージ、ホーンセクションや鍵盤の効果的な導入などスピリット面からもサウンド面からも革新性の高さが窺える。

来るべき90年代に向け “ミクスチャーロック” という新たな波が押し寄せる中、ニューエスト・モデルはその先陣を切り、カルト的な人気を誇っていた。しかし93年に発展解消。フロントマンの中川敬を中心に、盟友であるメスカリン・ドライヴと共にソウル・フラワー・ユニオンを結成する。音楽の多様性と、反体制のアティテュードを継承したソウル・フラワー・ユニオンは、沖縄辺野古基地問題、反原発、東日本大震災被災者支援といった数々の社会問題にコミットし、音楽に潜む人々を奮い立たせ見えない力を体現していった。

以上、今回紹介した4つのバンドは、オルタナティブ・ロックの称号に相応しい独自性を究めて、日本の音楽シーンに鮮烈な印象を残した。彼らの軌跡は今も続き、80年代に遺した礎をより深化させながら時流に媚びることなくそれぞれのアティテュードを貫いている。

カタリベ: 本田隆