中国大陸の味を日本風にアレンジすることなくそのまま伝える「ガチ中華」が大流行していて、今月13日にはNHKの「あさイチ」でも、東京の激戦区・池袋が取り上げられたほどだ。日本で独自の進化を遂げた日式中華と何が違うのか。

◇ ◇ ◇

「池袋や大久保など中国人が多く暮らすエリアには元々、ガチ中華の店がありました。それが急拡大したのがコロナ禍以降です。日本の飲食店が閉店する一方、そういう中国人は母国への帰省が難しくなりました。それで日本で故郷の味を求めるようになり、ガチ中華の店が空いたテナントに入って拡大したのです」

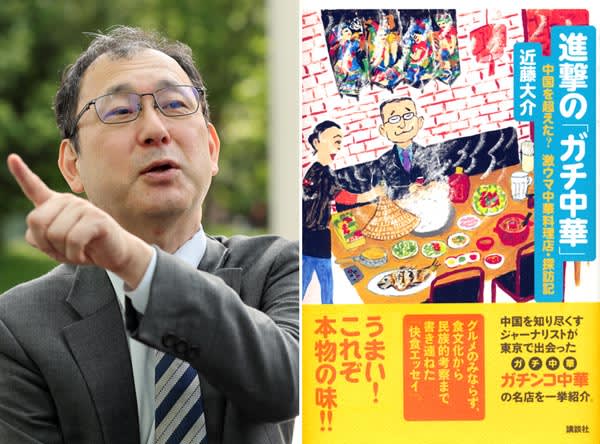

こう言うのは、講談社「現代ビジネス」編集次長の近藤大介氏だ。1995年から1年間、北京大学に留学したほか、2009年から12年まで講談社北京副社長として現地に駐在した。その経験から22の省と5つの自治区、4つの直轄市、2つの特別行政区をすべて回り、中国全土のガチ中華を食べ歩いている。

まさに“ガチ中華のプロ”はこのほど、「進撃の『ガチ中華』」(講談社)を上梓。ガチな店が軒を連ねる池袋を中心に突撃して見つけた激ウマガチ中華店を紹介している。そこで、ガチ中華のおいしさやマナーを聞いた。

餃子は湯、黒酢、おろしニンニクが3点セット

日本で餃子というと圧倒的に焼くのが主流で、ビールのつまみになったり、定食のおかずになったり……。

「中国で餃子は主食として水餃子を食べるのが王道です。おかずではありません。本場の餃子師傅(餃子作りの親方)が作る餃子は、具材たっぷり、皮もっちりでボリューム感が半端なく、明らかに主食です。ガチ中華の店で餃子とほかの主食を組み合わせるのは、日本で例えるならご飯とトーストを合わせるような感じでしょうか」

では、どうするか。

「水餃子を2、3種類頼んだら、おかずは1つか2つで十分。中国には『原湯化原食(もとの湯はもとの料理を消化する)』という考え方から、水餃子を茹でた湯を飲んで体を温める習慣があります。特に寒い東北地方では、餃子湯を飲んだら、黒酢とおろしニンニクでいただくのが定番。この3つはセットです」

お気に入りの兆奎餃子(東京都新宿区百人町1-10-10)では、餃子湯とおろしニンニクを頼んでタレにするそうだ。

四川料理はトイレまで含めて味わう

人によっては、ガチ中華=激辛をイメージするかもしれない。その前提にあるのが、激辛でおなじみの四川料理だろう。

「私が四川省の成都でいただいた本家の麻婆豆腐は東京で食べ慣れたものと明らかに違いました。色は赤ではなく、こげ茶。一口食べると、舌がしびれてきます。そのしびれは食道から胃に伝わり、腸を経由して最後は尻に来ます。実は四川省を巡ったとき、ガイド役の地元の方が1日置きに夕食の予定を組んだのを見て、何も知らない私は『空白の日も予定を』とお願いしたのですが、翌朝のつらさで体感しました」

ガイドはそれを見越して、1日置きの夕食の予定を組んだわけだ。激辛料理を食べた翌朝に“被爆”するのは、中国人も同じだそうだ。

「四川の名物である激辛の火鍋や水煮(肉や魚を唐辛子で煮込んだ料理)なども同じ。家に帰るまでが遠足と教えられたように、翌朝のトイレまでが四川料理の楽しみ方でしょう」

ちなみに火鍋のスープを2種類選ぶ場合、1つを辛くない白湯に、もう1つを激辛にするのが一般的だ。火鍋チェーンなら、スープが沸く間にタレを作って待つ。

「スープが沸いたら、小皿に白湯をすくってタレコーナーから持ってきたパクチーを振りかけてすすると、フレンチでアペリティフを飲むように胃が動き始めます。そして羊肉などは激辛に、野菜は白湯にひたしていただくのがセオリーです」

海底撈火鍋池袋店(東京都豊島区南池袋1-21-2 5、6階)の締めの麺は、川劇俳優が麺の塊を振り回しながら伸ばしていくと、最後に切り分ける。「食べてよし、見てよしがガチ中華です」とほほ笑む。

山西料理の過油肉はあっさりしてこそ!

中国北部に位置する山西省は、黒酢を大切にしていて、ふだんはビールで乾杯するが、吉事があるとその最高峰・山西老陳醋で乾杯するという。北京ではそのブランド黒酢のニセモノが出回るほどだが、山西料理にはふんだんに使うそうだ。

「山西老陳醋は日本の白酢と異なり、深いコクとウマミがあり、飲み干すと血液にのって体にしみ渡る感じがします。その高級黒酢を惜しげもなく使用した山西名物が過油肉です。初めていただいたとき、料理名のイメージとは違って、『あっさりしていますね』と感想を述べると、『あっさりしていなければ過油肉ではない』と返されました。この料理は豚肉とタマネギ、ニンニクの芽などを炒めるときに、山西老陳醋を使用することで、豚肉はふっくらとし、味はあっさりとするのです」

酢豚をはじめ黒酢を用いる中華料理はよくあるが、それほどあっさりした印象はない。「山西料理は黒酢の魔術師」と高評価する現地の味を提供するのが山西亭(東京都新宿区大久保2-6-10 B1)だ。

5つの命!蘭州拉麺は朝食として細麺を

日本のラーメン店にはインバウンドが大挙して訪れ、ラーメンは今や日本のB級グルメのような感じさえするが、もとをたどれば中国だ。

「ラーメンを漢字で書くと拉麺で、『拉』は両手で引っ張って伸ばす行為のことで、引っ張る作業がないと拉麺とはいえません。中国で現在、最も有名な拉麺は、甘粛省の省都・蘭州をルーツとする蘭州拉麺です。蘭州人は細麺を好み、手で伸ばした麺をもたもたしながら食べていると、麺が固まってきてしまいます。拉麺はそれくらい新鮮な料理で、朝食にいただくのです」

日本でも蘭州牛肉麺の看板を目にすることが増えた。牛肉を添えるのが蘭州拉麺の定番で、本場では5つの命が宿るといわれるという。

一清=牛骨のスープが清く澄んでいる。

二白=新鮮な薄切り煮込み大根が添えてある。

三赤=香り豊かな赤いラー油。

四緑=葉ニンニクとパクチーの彩り。

五香=麺が香りを漂わせる。

「蘭州人の師傅(料理人)に聞いたら、細麺は太麺より仕上げるのに時間がかかるといいます。日本の納得する店でいただいたときも10分ほど待って、蘭州での思い出がよみがえる5つの命を宿した一杯に出合えました。もっちり、しっとりを味わいつつも、麺が固まらないようにサッと食べて帰るのが、ガチ中華の拉麺です」

薩斐蘭州牛肉麺(東京都豊島区池袋2-13-8)では、麺の太さは2ミリから40ミリまで6種類そろえているという。

(料理写真はすべて近藤氏撮影)

◇ ◇ ◇

ガチ中華の世界は、もっともっと奥深い。翌朝のトイレ問題も含めて、ガチ中華を食べ歩いてはどうか。