本記事は遺体が撮影された写真へのリンクが含まれます。閲覧の際はご注意下さい。

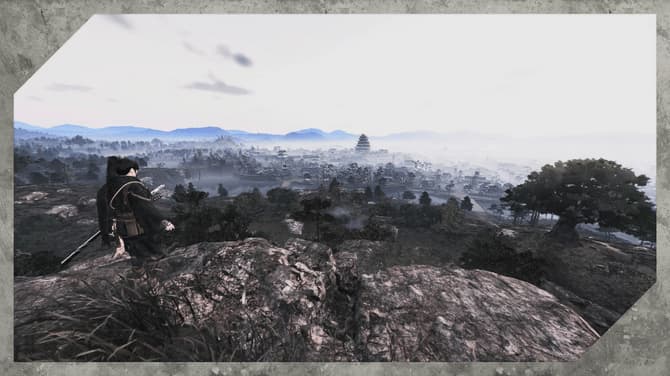

『Rise of the Ronin』では物語中で写真機が大きな役割を果たしており、出会ったばかりのたかからは討幕派の会合現場の隠し撮りを依頼されます。コレクションアクティビティとサイドクエストで名所巡りも楽しめますが、江戸で写真撮影の依頼を扱っているのがイタリア人写真家フェリーチェ・ベアトです。幕末期の日本を写真に収めた数少ない一人で、教科書などどこかで目にしたことがあるのでは無いでしょうか。

フェリーチェ・ベアトは1832年にヴェネツィアに生まれ、当時イギリス領だったギリシャのコルフ島で幼少期を過ごします。イギリス国籍も持ち、そちらでは英語風の「フェリックス」という名前です。そのため、現在に残る作品の名義は「フェリーチェ・ベアト」と「フェリックス・ベアト」の2種類存在していて写真を探すときは両方で調べるといいでしょう。兄のアントニオと共に写真家を目指し(有名な「スフィンクスと侍」は兄のアントニオによるもの)、1855年のクリミア戦争の取材写真の評価が高かったことで名声を得ます。

1857年にインド大反乱(シパーヒーの乱)、1860年の清朝におけるアロー戦争を撮影していますが、他の写真家が避けるような、破壊された建物や現地民の遺体を中心に写しています。英国軍の戦闘によって荒れ果てていく異国の地、その生々しさにあえて接近する写真は当時としてはかなり強烈だったに違いありません。「戦場カメラマン」の先駆けとしても重要です。

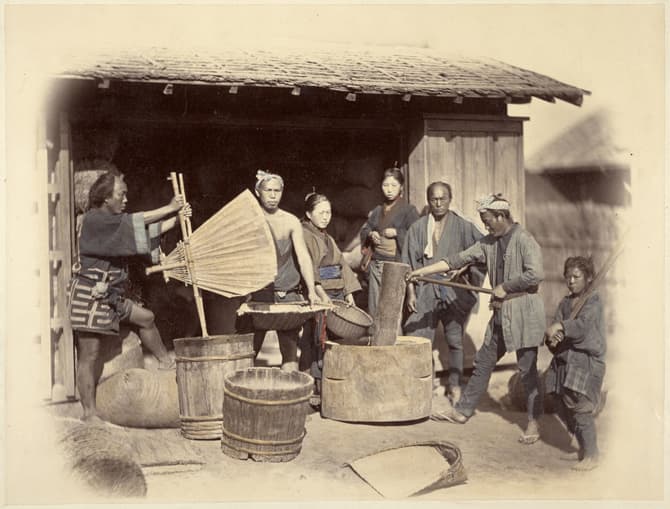

来日は1863年、横浜にスタジオを構え、「ジャパン・ヘラルド」などの英字新聞に提供しつつ、全国各地の風景や市井の人々の様子を撮っていきます。ベアトが撮影に使っていたのは開発されて間もない「湿板(コロジオン法)」で、旧来のダゲレオタイプが感光に数分から20分ほどかかるのに対し、湿板は僅か数秒の感光時間で済みます。コストも大幅に低下していて、素早く大量に撮影することが可能になりました。そのためベアトは「コロジオン伯爵」というあだ名で呼ばれることもあります。ベアトのスタジオに絵師がいて、撮ったモノクロ画像に手作業で着彩していました。

日本でも報道写真は撮り続け、生麦事件やプレイヤーも参加した東禅寺事件、桜田門外の変の現場も撮影しています。鎌倉事件の下手人清水清次の晒し首まであるので、閲覧の際はくれぐれもご注意下さい。下関戦争の時にはアーネスト・サトウと同じ戦艦に乗っており、このときサトウはベアトのことを「社交的で日本にも多く友人を持つ」と評しています。

ベアトの個人イベントでは愛宕山から江戸全景をパノラマで撮影する作業をやりましたが、その写真は実際に存在していて、東京都写真美術館に収蔵されています。滞在中に撮り溜めた写真はアルバム作品「Views of Japan」として出版、東洋の文化を知る貴重な記録は写真家ベアトの名声を確固たるものにしました。

明治になって西洋化が一気に進む頃、1877年にベアトはスタジオを売却、写真業から引退して様々な事業を興す実業家に転職します。銀相場にも手を出し、1884年には大損を被って全財産を失いました。これがきっかけかは分かりませんが、その年に日本を離れてしまいます。晩年にはミャンマーで家具屋を経営していたようですが、短い期間ながら再び写真撮影も行っていました。最終的に祖国イタリアに戻り、1909年にフィレンツェで死去します。

『Rise of the Ronin』の制作には、ベアトをはじめとする多くの写真家が残した風景が活用されています。見たままの景色が残る、今では至極当たり前な技術でも、始まりの頃は何事も貴重な情報でした。戦場の惨禍や失われていく文化、そうしたものを写し取ろうとするベアトのまなざしは、150年経った今でもその作品から感じられるのです。今回参照した「F・ベアト写真集1」「同2」には、ベアト自身による解説のコメントも併記してありました。また、P.ゲティ美術館のデータベースでは1301点の作品を閲覧できるので、来日前の戦場カメラマンとしての顔と併せて是非ご覧下さい。