株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越 孝)は、国内における水素エネルギー活用に関する調査を実施し、市場動向や有力プレイヤーの動向、将来展望について明らかにした。ここでは、国内の水素エネルギー活用機器・システムの市場規模予測について、公表する。

1.市場概況

国内では、日本企業が世界に先駆けて開発した家庭用燃料電池(エネファーム)や乗用車タイプの燃料電池自動車(FCV:Fuel Cell Vehicle)の用途を中心に、水素のエネルギー利用が行われてきた。

2020年10月に日本政府が「2050年のカーボンニュートラル」を宣言して以降は、燃焼時にCO2を排出しないエネルギーとして水素に対する注目度が高まっており、燃料電池を搭載した業務用・産業用機器の製品開発の動きが広がるととともに、バーナなどの燃焼機器において水素燃焼技術の技術開発が進んでいる。また、製品開発で先行する企業では、製品を実際に使用した場合の性能の検証や運用データの収集、メンテナンスノウハウの蓄積などを目的とする実証事業の取り組みに着手している。

本調査では、水素をエネルギーや動力源として活用する製品・システム、発電設備・機器や燃焼設備・機器、燃料電池トラックや燃料電池バス、燃料電池フォークリフト、建機、農機など燃料電池モジュールを搭載する輸送用設備・機器を対象として、製品開発や実証事業の取り組みの進展を調査した。

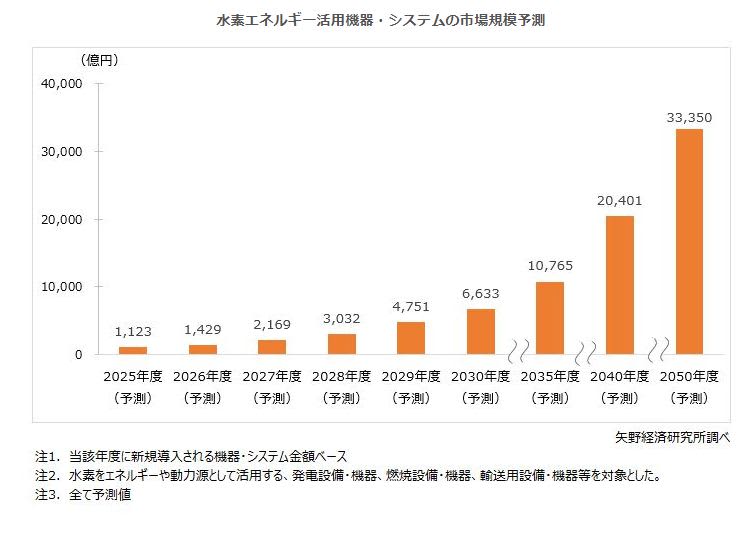

国内における水素エネルギー活用機器・システムの市場規模(当該年度に新規導入される機器・システム金額ベース)は、2025年度に1,123億円、2030年度には6,633億円に成長すると予測する。

2.注目トピック~物流分野における水素エネルギーの活用

荷主(物流業務の依頼主)へのCO2排出量削減のニーズや、地方自治体のカーボンニュートラルに向けた政策を背景に、物流分野は今後水素のエネルギー利用が進む可能性のある分野と考えられる。

物流分野における水素のエネルギーや動力源活用で主役となるのが、燃料電池を搭載した車両や機器であり、燃料電池トラックや燃料電池フォークリフト、燃料電池クレーンなどが開発されている。

燃料電池トラックは、複数の陸運会社や小売会社において、実際の配送ルートを活用した走行実証実験が行われている。燃料電池トラックの走行実証に取り組む企業では、実証結果などを踏まえて、走行実証エリアの拡大や車両の追加導入を検討する動きがみられる。

燃料電池フォークリフトや燃料電池クレーンは荷役作業に伴うCO2排出量削減に寄与する機器であり、倉庫や空港、港湾などの物流拠点での需要が想定される。これらの物流拠点が立地している地方自治体が、燃料電池フォークリフトや燃料電池クレーンの導入促進策を打ち出す例が出てきている。

3.将来展望

水素エネルギー活用機器・システムの製品開発が進む一方で、各種機器・システムのユーザー企業・団体側において課題となるのが、水素の調達量と調達コストの安定的な確保である。しかし、現状では水素サプライチェーンの構築は途上であり、大量の水素を経済的に調達できる市場環境が形成されるまで時間を要すると考えられる。

そのため、2020年代は調達可能な水素の量と調達コストに応じて、動力源や燃料を柔軟に選択できる水素エネルギー活用機器・システムのニーズが一定数出てくるとみる。このようなニーズを見込んで、化石燃料の発電機から燃料電池への換装が可能な荷役機器や、水素と他の燃料の混焼(混合しての燃焼)に対応した燃焼機器が上市されている。

2030年代以降は、2020年代と比較して調達可能な水素の量が増えるとともに、水素調達コストの低減が進む可能性を考慮すると、水素エネルギー活用機器・システムの市場規模は順調に成長する見通しである。2035年度の水素エネルギー活用機器・システムの市場規模は1兆765億円、2040年度には2兆401億円、2050年度に3兆3,350億円になると予測する。