日本では突然の心停止で毎年10万人以上が死亡している。心肺蘇生により一命を取り留めても、脳機能が回復せずに脳死に陥り、最終的に臓器提供に至る患者が一定数いる。

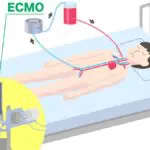

近年、通常の心肺蘇生法で自己心拍が再開しない患者に、体外式膜型人工肺(ECMO)を使って蘇生を試みるECPRが普及している。しかし、これまでECPRが行われて臓器提供に至った患者の特徴やレシピエントの予後は調査されていない。

岡山大学の湯本哲也講師らのグループは、一時的にでも心停止の状態に陥ったドナーを対象として、体外循環式心肺蘇生法(ECPR)を実施した患者(ECPR群)と実施しなかった患者(非ECPR群)を比較した結果、移植を受けた人(レシピエント)の肺以外の臓器の生着率は同等であることを明らかにした。

研究グループは、日本臓器移植ネットワークのデータベースを用いて、2010年7月~2022年8月に日本で脳死下臓器提供が行われた患者を解析。心肺停止患者370例のうち26例(7%)がECPRを実施していた。ECPR群と非ECPR群を比較すると、入院から臓器提供までの期間はECPR群で有意に長かった。

さらに、レシピエントの移植臓器の生着率については、ECPR群の患者から提供を受けた場合は、非ECPR群の患者からの提供と比較して、移植肺の生着率は有意に低いが、心臓や肝臓、腎臓など、その他の臓器では差がなかった。また、心停止下での移植腎の成績もECPRの実施に関わらず同等であった。

移植肺の成績についてはさらに検証する必要があるが、救命救急の現場で心停止に対してECPRを行ったが脳死した場合に、ECPRを行わず脳死に至った場合と同等に臓器提供も選択できる可能性があることが示唆されたとしている。

論文情報: