地球から約16.2光年に位置する恒星「エリダヌス座40番星A」(※1)は、2018年に太陽系外惑星「エリダヌス座40番星Ab」が見つかったと報告されたことで、SF作品『スター・トレック』シリーズのファンの間で話題となりました。これは、主要なキャラクターを輩出した異星種族「バルカン人」の出身惑星「バルカン星」が設定された星系であるためです。

※1…異称としてHD 26965、エリダヌス座オミクロン2星A(ο2 Eri A)、ケイドA(Keid A)などがあります。

しかし、ダートマス大学のAbigail Burrows氏などの研究チームは、新しい装置を通じた観測データを元に分析を行ったところ、惑星の存在を示すとされたシグナルが実際には恒星活動によって発生したものであることを突き止めました。バルカン星かもしれない惑星は幻の存在だったことになります。

■SF作品の設定と一致する惑星「エリダヌス座40番星Ab」

SF作品に登場する異星人の出身地が、実在する恒星の周りを公転する惑星として設定されていることは珍しくありません。そのため、偶然にもその恒星の周りで実際に太陽系外惑星が発見されると、その作品のファンの関心を引くことがあります。

「エリダヌス座40番星A」は、まさにその例の1つです。地球から約16.2光年に位置するこの恒星には、『スター・トレック』の主要なキャラクターの1人である「スポック」の出身惑星「バルカン星」があると設定されています(※2)。2018年にフロリダ大学のBo Ma氏などの研究チームは、この恒星には惑星があるかもしれないという報告を行い、注目が集まりました。命名規則に従えば「エリダヌス座40番星Ab」と呼称されるこの惑星は、地球の約8.5倍の質量を持ち、恒星の周りを約42日周期で公転しています。

※2…スポックはバルカン星の生まれで、バルカン人と地球人とのハーフであるという設定です。

残念ながら、エリダヌス座40番星Abの公転軌道はハビタブルゾーン(※3)の内側に存在し、水星よりも高温の惑星である可能性が高いと推定されたため、たとえ実在したとしても高度な文明を持つバルカン人はおろか、単純な生命でも生存できないでしょう。また、エリダヌス座40番星は白色矮星を含む三重連星であるため、過去に赤色巨星からの強烈な放射を経験したことも生命の存在を難しくさせます。それでも、作品の設定と同じ恒星で実際に惑星が見つかったことは、当時大きな話題となりました。

※3…恒星からの距離がちょうどよく、惑星の表面に液体の水が安定して存在しうる気温が維持される公転軌道のことをハビタブルゾーンと呼びます。

■バルカン人の故郷発見には疑問符も

ただし、エリダヌス座40番星Abが実在するかどうかには疑問もありました。それは、この惑星の発見手法である「視線速度法」の性質によるものです。

惑星が恒星の周りを公転する際、惑星に引っ張られることで恒星もわずかに運動します。すると、恒星の光には「ドップラー効果」(※4)によるわずかな変化が現れます。惑星の公転は周期的であるため、恒星の光に現れる変化も周期となります。視線速度法では、この光の性質の変化の度合いと周期をもとにして惑星を発見します。

※4…ドップラー効果の最も身近な例は、自分に向かって近づく救急車のサイレンの音が、遠ざかるものと比べて高く聞こえる現象です。光も波であるため、音と同じように発せられる物体の運動の影響を受けます。

しかし、視線速度法では木星の数倍の質量を持つ惑星は顕著なシグナルとして現れる一方で、エリダヌス座40番星Abのような小さい質量の惑星では主星に対する影響が相対的に小さくなるため、測定することが困難となります。また、恒星自身の活動も周期的に変化するため、区別するのが困難になります。

特に、エリダヌス座40番星Abの場合、公転周期が約42日であると測定されたことに問題がありました。なぜなら、恒星自体の自転周期も約42日であるため、恒星の自転によって現れる周期的な変化を惑星の公転周期と誤認して捉えている可能性が否定できなかったからです。実際に、チリ大学のMatías R. Díaz氏らの研究チームは、恒星の活動と惑星の影響のどちらであるのかを決定することはできないとという研究結果を発表しています。Díaz氏らの論文が公開されたのは、Ma氏らの発見を主張する論文が公開された日の約5か月前です。

また、2023年にオハイオ州立大学のKatherine Laliotis氏などの研究チームは、将来的な実現を目指している太陽系外惑星の直接影像の準備の1つとして、太陽系の近くにある恒星のデータを精査し、太陽系外惑星の発見を示すシグナルが妥当かどうかを検証しました。その結果、エリダヌス座40番星Abの存在を示すシグナルは恒星の自転に由来する可能性が高く、実在しないのではないかという疑問符が付けられました。

■詳細な観測で判明した “バルカン星の死”

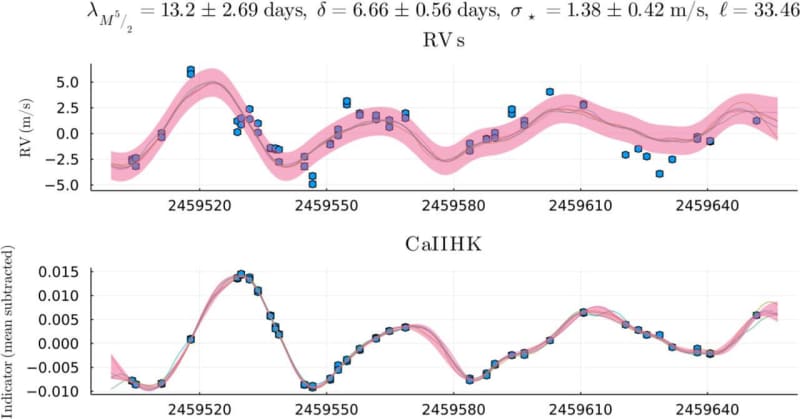

Burrows氏らの研究チームは、2023年の研究とは異なる手法でエリダヌス座40番星Aの調査を行いました。キットピーク国立天文台(アメリカ、アリゾナ州、クウィンラン山)のWIYN望遠鏡に設置された装置「NEID」は、恒星からの光を非常に精密に捉えることでドップラー効果を分析できます。今回の研究では、2021年10月16日から2022年3月12日の期間中にNEIDによって収集された63回分のスペクトルデータ(光の波長ごとの強さ)を対象に分析を行いました。

その結果、恒星の光に現れるドップラー効果について、特定の波長を見た時と、全ての波長を組み合わせた時とを比較したところ、変化に数日のタイムラグがあることが分かりました。ドップラー効果が惑星による影響で生じた場合、このようなタイムラグは発生しません。

むしろこの結果は、恒星の表面に何らかの揺らぎがあって、その影響で波長ごとに異なるドップラー効果が発生していると考えれば説明がつきます。また、変化の周期が恒星の自転周期と一致することも同様に説明できます。Burrows氏らは、内部と表層を行き来する対流や活動的な明るい斑点が組み合わさり、恒星表面が脈動や振動することによってドップラー効果が生じると考えています。

このためBurrows氏らは、論文のタイトルに「The Death of Vulcan(バルカン星の死)」と付ける形で、エリダヌス座40番星Abという惑星は存在しないという結論を出しています。

■いくつかの惑星は否定され、別の惑星が見つかるかもしれない観測法

今回の研究結果は、バルカン星の実在を喜んでいた人々にとっては悪いニュースとなるでしょう。2009年公開の映画『スター・トレック』(監督:J・J・エイブラムス)では、バルカン星が人工的に形成されたブラックホールによって消滅する描写があります。仮にエリダヌス座40番星Aを周回している天体がブラックホールであったとしても、惑星と同様にドップラー効果を通じて発見することができます。SF的には、バルカン星=エリダヌス座40番星Abは何らかの手段で消滅したのかもしれませんが、科学的には「初めから存在しない」という結論の方が “論理的” であることになります。

今回の研究で使用されたNEIDは2021年秋という比較的最近設置された装置であり、まだ運用を開始したばかりです。精密にドップラー効果を測定することによって、今回のように存在が否定される惑星もあるでしょう。しかしその一方で、これまでの観測で見逃されていた新たな惑星の発見に繋がる可能性もあります。そのような惑星は恒星から適度に遠い位置にある軽い惑星であるため、エリダヌス座40番星Abよりも生命に適した環境を持つ可能性もあります。バルカン人との2063年のファーストコンタクトの可能性は、まだ完全に消えたわけではないのかもしれません。

Source

- Pat Brennan. “Discovery Alert: Spock’s Home Planet Goes ‘Poof’”. (NASA)

- Abigail Burrows, et al. “The Death of Vulcan: NEID Reveals That the Planet Candidate Orbiting HD 26965 Is Stellar Activity”. (The Astronomical Journal)

- Katherine Laliotis, et al. “Doppler Constraints on Planetary Companions to Nearby Sun-like Stars: An Archival Radial Velocity Survey of Southern Targets for Proposed NASA Direct Imaging Missions”. (The Astronomical Journal)

- Bo Ma, et al. “The first super-Earth detection from the high cadence and high radial velocity precision Dharma Planet Survey”. (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)

- Matías R. Díaz, et al. “The Test Case of HD 26965: Difficulties Disentangling Weak Doppler Signals from Stellar Activity”. (The Astronomical Journal)

文/彩恵りり 編集/sorae編集部