by 佐々木 潤

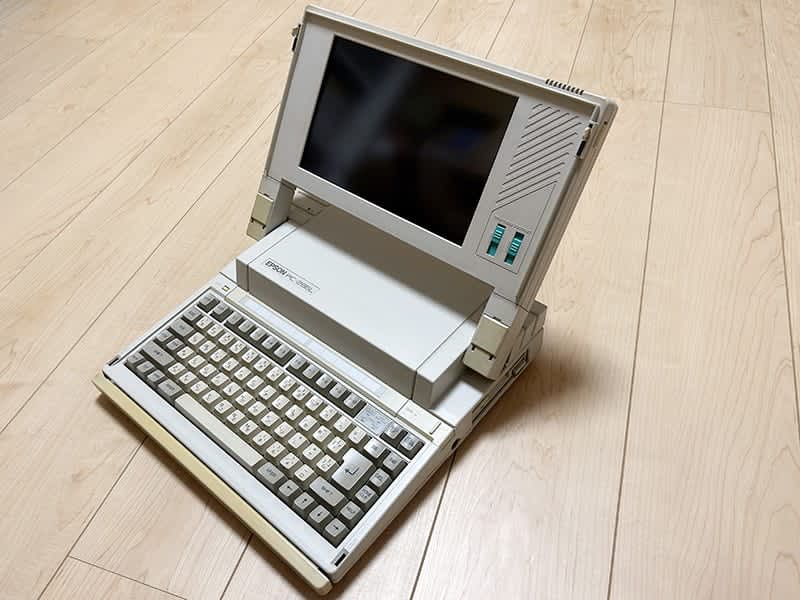

想い出に残る、懐かしのマイコン・パソコンを写真とともに振り返る本コーナー。今回取り上げたのは、EPSONが9月にPC-286Vなどと同時に発表していた、初のPC-98互換ラップトップパソコン、PC-286Lとなります。

1980年代前半から、パソコンを持ち歩いて使いたいという需要に応えるべく、さまざまな機種が発売されてきました。中でも売れたのが、エプソンのハンドヘルドパソコンHC-20です。今とは違い、各機種ごとのソフトしか動きませんでしたが、それでも当時としては25万台もの大ヒット機種となりました。この時期には他にも、NECはPC-8201を、canonはX-07、日立ならJR-800、東芝はPASOPIA miniといったように、各社オリジナルのハンドヘルド型パソコンを登場させています。

時代は下り1980年代後半に入ると、ビジネスマシンとしてPC-98シリーズが定着してきます。最初は机に配置して使うデスクトップ型が主流を占めますが、後に3.5インチFDDを内蔵した省スペース型のモデルが登場。その次の一手として、さらに場所を取らないラップトップパソコンに注目があつまります。その要望にNECは当初、PC-98LTという形で答えを出しました。残念ながらPC-9801シリーズとの互換性が低かったこともあり、それまで使用していたソフトをそのまま使えるラップトップパソコンがより期待されることになります。

そんな雰囲気の中で1987年9月に発表されたPC-286シリーズのラップトップ型ですが、その後にPC-286Lとして11月上旬に正式発表、そして11月中旬に発売されました。このときのことが月刊『マイコン』1988年1月号には「エプソンによるPC-9801互換機が発表されたとき、まさにこの機械を皆が待っていたのではないでしょうか。PC-9801完全互換のラップトップマシンを!どこでも持ち運べるPC-9801を!(後略)」と、非常に興奮気味に書かれていました。

用意されたのは3モデルで、一番お手頃価格だったのは全反射型ディスプレイを搭載したPC-286L-STD-S(318,000円)。このモニタを、高画質白液晶型ディスプレイ(バックライト付き)に変更したのが、PC-286L-STD-N(348,000円)となります。これらはいずれも3.5インチFDDを2基搭載していますが、それを1基に減らして10MBのHDDを内蔵したモデルがPC-286L-H10-N(468,000円)でした。エプソンとしては、Sモデルよりもエプソン独自開発のNTN型白液晶ディスプレイを採用したNモデルがお勧めで、そちらであればブラウン管と同等以上の画質を実現できたと、同じく月刊『マイコン』1988年1月号に書かれています。

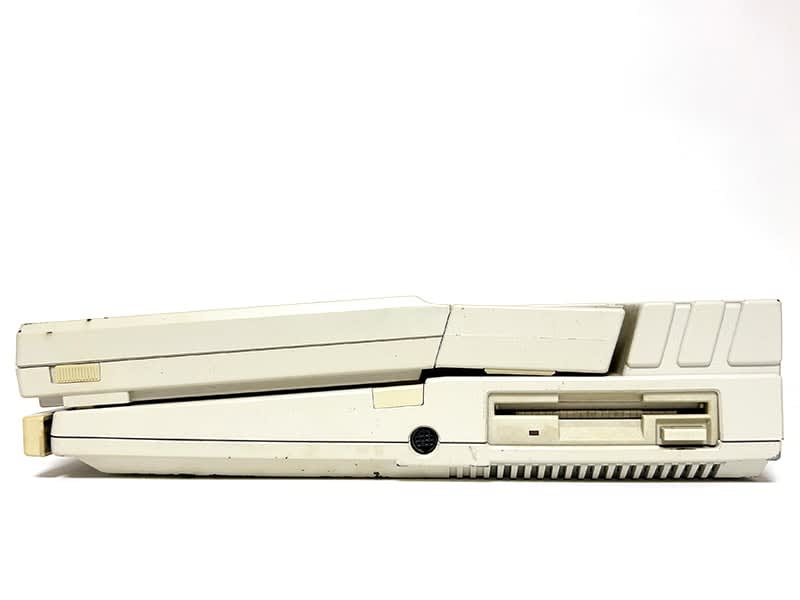

搭載モニタの性能上、カラーのソフトを使用する際に色を表示するのが問題となりますが、本体右上に設けられたLCD表示スイッチにてRGBの色信号をコントロールすることができたほか、市販のディスプレイを別につなげればミラーリングのような形で使用することもできました。外部ディスプレイのみ使いたい場合、モニタを本体から外すことも可能です。

本体スペックとしては、CPUにV30(μPD70116)相当品を採用し、8/10MHzノーウェイト稼働となっていました。クロックスピードは、以前に発売されたPC-286Vなどと同じく電源オンの状態でも変更できます。搭載メモリは640KBytes、重量は約6.1kgで、約3.7kgだったPC-98LTの2倍弱ほどでした。持ち運ぶためのキャリングハンドルも備え付けられていて、そこを持てば移動も楽でした……が、実行してみると6kg強の重さはなかなかで、ちょっと別の場所へ運ぼうと思ってもためらうほどです(笑)。

バッテリはNicd電池を内蔵していて、外部からの電源供給がなくても約3時間(バックライトを使用した場合は1時間)ほど稼働させることができました。残り容量が少なくなるとブザーが鳴って知らせてくれる機能も備えていたのですが、そこから更に5分から20分ほどは使えます。なお、フル充電するには約15時間ほどかかりましたので、寝ている間での満充電は難しかったかもしれません。

キーボードはステップスカルプチャタイプを採用し、キータッチも非常にシッカリしています。押したときの反発もほどよく、長時間の使用もそれほど苦になりませんでした。キーボード左下に用意されているNUMキーを押すとインジケータが光り、キーの一部がテンキーとして使用可能になります。もちろん、オプションでテンキーパッドも用意されていましたので、こちらを購入して接続すれば快適にテンキー入力が行えました。

背面には拡張スロットが2つ用意されていましたが、形状が異なるためPC-9801用のボードは使えません。ただし、I/O拡張ユニットを接続することで使用可能となるため、なかにはそのようにして利用していた人もいたのではないでしょうか。

PC-9801UV互換と言われたPC-286Lですが、標準ではFM音源を内蔵していないことと、数値演算プロセッサが使えないことが差異となります。とはいえビジネス目的での使用であれば、若干重いですが持ち運びができて机上のスペースも取らず、FM音源も特に必要では無いため、大勢から期待されていたというのも頷けることでしょう。

この後、NECがPC-9801互換となるラップトップマシンのPC-9801LV21を1988年3月に登場させるのですが、モニタの問題から軍配はPC-286Lに上がるのでした。