by 小口 覺

昭和の時代はちょっと贅沢品だったエアコン。今や、快適な生活処か命を守るためにも欠かせない存在です。それだけに突然壊れると大変なことに……。

エアコンの寿命は何年? また長持ちさせる使い方はあるのでしょうか? パナソニック空質空調社のエアーマイスター・福田風子さんにインタビューをしました。

設計上の寿命は10年

――エアコンは、どのくらいの寿命を想定しているのでしょう?

福田風子さん(以下敬称略):家庭用エアコンの設計上の製品寿命(標準使用期間)は10年です。これは、一般社団法人家電製品協会の「長期使用製品安全点検制度」が定めるものです。

――10年で使えなくなるわけじゃなく、10年は使えるよう設計されているってことですね。しかし、実際の寿命は使用時間や使用環境によって変わってきませんか?

福田:それについては、一定の条件が定められています。1年間の使用日数は、冷房が6月2日から9月21日までの112日間、暖房が10月28日から4月14日までの169日間。1日の使用時間は、冷房が9時間、暖房が7時間となっています。

負荷条件(住宅の環境)は、木造平屋・南向き和室・居間を想定。これらは「東京モデル」と呼ばれています。

――東京モデル? いわゆる寒冷地仕様モデルに対しての東京モデルということですか?

福田:そうではなくて、東京の気象条件を想定した使用モデルです。冷房の場合、室外温度35℃・室内温度27℃の設定、暖房の場合は、室外温度7℃・室内温度20℃の設定を想定しています。

――最近は年々暑くなってきましたよね。夏になると夜もエアコンを付けないと眠れないことが多いです。

福田:はい、今年も4月末からGWにかけて暑い日があり、冷房の稼働率が上がっていましたし、沖縄では5月時点で既に冷房の稼働率が70%を超えています。またスマートフォンで操作されている方の使用実態からは、冷房を1日中付けっぱなしの方も増えていることが分かっています。

――コロナ以降は在宅で仕事をする人も増えましたし、エアコンに対する負荷は高まる一方ですね。それでもやっぱり10年は確実に使える?

福田:使用期間や時間を元に設計されていくので、使用時間や条件も変われば計算上では寿命は縮まるということになるのですが、どのメーカーも実態に合わせてより厳しい条件を定めて設計・開発をしています。

――先ほど運転時間が長くなっているという話がありましたが、こまめに付けたり消したりするのも負荷がかかりそうですよね。

福田:9時間の使用と12時間の使用では、12時間のほうが負荷はかかります。そして、同じ1日9時間冷房を使うとしても、オンオフを繰り返すよりも9時間付けっぱなしのほうが負荷は少ないですし、省エネにもつながります。

自作の日よけが逆効果になることも

――年々温暖化の影響で暑くなってきていますが、気温が上がるとエアコンの負荷は高まったりするのでしょうか?

福田:そうですね、エアコンは冷媒によって室内機と室外機の間で熱交換をする機器です。冷房では室内の熱を奪って、室外機側に放出しています。室外機の前からは熱い風が出ていますが、外の気温と設定温度の差が大きいほどコンプレッサーを回して冷媒を循環させる必要があるのです。

――つまりは、暑い日ほどエアコンが頑張らないといけない?

福田:外が暑くても頑張らなければいけないのですが、設定温度を下げすぎないということも重要です。さらに室外機には保護制御が入っていて、一定の気温(室外機の吸い込み温度)以上になると運転が止まるようになっています。JIS規格では外気温「43℃」が保護制御の基準ですが、近年気象条件が厳しくなっていることもあり、各社この数値をJISの規格以上に上げてきているのが現状です。当社では現在50℃でも冷房を続けるようになっています。

――エアコン自体もタフになっているんですね……! でも酷暑とはいえ、なかなか50℃にはならなさそうな。

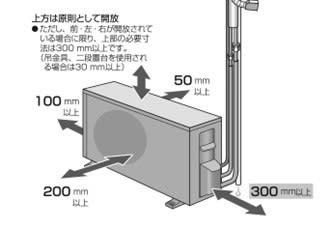

福田:それが、そうでもないんです。都内などでは室外機の設置スペースがとれず、排出した熱風が室外機の前の壁にぶつかり、再び自分で吸い込むことで室外機周辺の温度が上昇する「ショートサーキット」が起こりがちです。そのため室外機の設置環境によっては、あっという間に50℃に達することもあります。

――室外機の置き場所にも注意しなくてはいけないですね。

福田:建築上の条件があるので、なかなか難しいこともありますが、放熱のためには前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向は解放し通風路を確保するようにしてほしいです。

――直射日光が当たる場所も避けたいですね。

福田:そうですね。ただし室外機を自作のカバーで覆ったり、ベニヤ板を室外機に立てかけて日よけにすることは避けてください。風通しが悪くなり、ショートサーキットを発生する原因となります。

――よかれと思ってやったことが逆効果になるケースがあるんですね。

ユーザーのクリーニングがエアコンの寿命を縮める?

――日頃のメンテナンスでエアコンを長持ちさせることはできますか?

福田:内部の汚れや臭いから買い替えるお客様もいらっしゃるので、メーカーが推奨しているフィルターのお手入れや、定期的な内部クリーン機能をしっかりと活用いただくことが大事だと思います。

エアコンの内部は水分が多く、ホコリなどが栄養源となってカビが発生しやすい環境です。近年のエアコンには、フィルターの自動掃除だけでなく、カビを抑制するような機能が基本的に備わっています。当社の製品では、エアコンを30分以上使っていただいて停止をすると、自動的にエアコン内部を加熱・乾燥し、当社独自のナノイーXを使ってカビを発生しにくくするような運転に入るんですけれども、ここにも残念なケースがあって……。

――何でしょう?

福田:運転を停止した後、「あれ、停止したのにまだ動いてるな」と、もう一回リモコンの停止ボタンを押してしまう方が多いのです。内部クリーン中に停止ボタンを押されると、クリーン機能を途中で止めてしまうんです。

――せっかくの機能なのにもったいないですね。

福田:24時間連続運転のデメリットもそこにあって、停止しないと内部クリーン機能が働かない。ワンシーズン付けっぱなしにしてしまうと、エアコンの中にホコリや油分がたまって、しかも結露した水分で湿度の高い状態が続くため、カビが発生しやすい状態が継続してしまうんです。そして、生えてしまったカビは内部クリーン機能では取れません。

――YouTubeなどには、エアコンを分解して洗浄する動画がアップされていたりしますよね。

福田:ご自身でそれをするのは絶対にやめてください。エアコンクリーニングには高い専門知識が必要で、お客様による分解洗浄は故障や、発煙・発火などのリスクがあります。また、消臭や除菌のスプレーをエアコンに吹きかけるのも、それらの成分がエアコン内部の部品を傷めてしまい、故障や破損の原因に繋がってしまう場合があります。

買い替えのタイミングとモデル選び

――寿命が近づいてきたというのは、どんな症状で分かるものですか?

福田:やはり一番は、冷えない・暖まらないというところです。突然コンプレッサーが完全に動かなくなるケースは少ないですが、エアコン内部の熱交換器や室外機のコンプレッサー周辺の配管が腐食してしまうと、そこから冷媒(ガス)が漏れてしまうこともあります。これは熱交換器や配管の経年劣化による場合が多く、10年を境に増えていきます。

――そうなった場合は、買い替えを検討した方が良い?

福田:そうですね。定められている時間以上に使うと、やはり故障や機能低下のリスクがあります。標準使用期間を大きく超えて使い続けることは、発火などの大きなリスクを抱えていくことにもなります。

――では、買い替えにあたって、長持ちさせるためのモデル選びを教えてください。

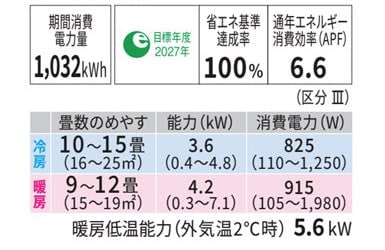

福田:何より大事なのは、お部屋の環境に応じた能力のモデルを選ぶことです。エアコンは対応の畳数が上がるほど高くなるため、お客様は「これくらいでいいんじゃない?」「冷えればいいんじゃない?」と、小さめの能力の製品を選びがちなんですが、お部屋に必要な能力よりも小さな能力のエアコンを選んでしまうと、お部屋を冷暖房するためにエアコンが頑張り続けることになり、逆に電気代がかかってしまったり、機器にも負荷がかかってしまうんです。

また、カタログの畳数目安も誤解されている方が多いので注意してください。例えば「8畳から12畳」とあると、8畳の部屋から12畳の部屋までをカバーしてると思われがちなんですが、これは木造平屋南向き(和室)の場合8畳、鉄筋マンション南向き中間階(洋室)の場合なら12畳という意味です。同じ木造でも、古くて断熱性が低いお部屋や、吹き抜けや、南側に大きなガラス窓があるといったお部屋では、エアコンもカタログ畳数以上の性能のモデルを選ぶ必要があります。

――人間も熱中症にならないよう無理が禁物なのと同じように、エアコンにも負荷がかかりすぎないよう選ぶことが、長く使えることにもつながるんですね。本日はありがとうございました。