卒業論文の発表者である蟻塚そらさんの地元は、倉敷市連島町。

小学校の時に、同じ連島町出身の詩人 薄田泣菫(すすきだ きゅうきん)の詩に出会い関心を寄せ、高校生の時から大学生にかけて研究し、2024年(令和6年)1月卒業論文として仕上げました。

蟻塚さんが、ミズシマ・パークマネジメント・ラボ(以下、「MPM Lab.」と記載)の地域活動に参加していた縁もあり、卒業論文発表会が企画され、2024年(令和6年)3月9日に開催。

倉敷とことこで大学生ライターとしても活躍していた、蟻塚さんによる卒業論文発表会のようすを紹介します。

発表者 蟻塚そらさんの紹介

発表者の蟻塚そらさんについて紹介します。

【発表者Profile】

文学と音楽をこよなく愛する。大学入試と同時にCOVID-19(コロナウィルス感染症)が発生。キャンパスへ通えない大学生活が始まるも、まちへ飛び出し、さまざまな取り組みに参加。水島の地域活性イベントにも貢献。このほか大学在学中は、バンド活動(ドラム担当)や学生ライターとして活動。卒業後は地元へ就職。これからのまちを担う次世代の“地域人”として、さらなる活躍が期待される。

薄田泣菫とは

蟻塚さんが卒業テーマの題材としてとりあげた薄田泣菫(すすきだ きゅうきん)は、岡山県浅口郡大江連島村(現在の倉敷市連島町)出身の詩人・編集者・随筆家です。

倉敷市のホームページでは以下のように紹介されています。

明治10年(1877年)5月19日父篤太郎、母里津の長男として生まれた。

薄田家は、代々文学を好む人が多く、泣菫も読書好きの大変優秀な少年で、連島高等小学校の当時から雑誌に詩文を投稿していた。

明治27年、17歳で上京。漢学塾などに学びながら、上野図書館で和漢洋の書物を読破し、独学で学んだ。この時の素養が、後の泣菫の文学を決定することになる。

明治30年20歳の時、文芸雑誌『新著月刊』に「花密蔵難見〈はなみつにしてかくれてみえがたし〉」と題して長短13編の詩を発表、高い評価を得た。この時、初めて泣菫の号を用いている。

明治32年、22歳にして、最初の詩集『暮笛集』を出版して以来、明治34年『ゆく春』、明治38年には『志ら玉姫』をはじめ、「公孫樹下に立ちて」の詩篇を収めた『二十五絃』を刊行し、島崎藤村後の第一人者として、明治詩壇の頂点を極めた。

明治38年の秋に発表した「ああ大和にしあらましかば」は、名詩中の名詩とされ、多くの若者に親しまれた。

明治39年の詩集『白羊宮』は、円熟期を迎えた泣菫の総てを集成したもので、この後、徐々に活動の場を詩から散文へ移していったが、新体詩(文語定型詩)を発展させたことが泣菫の大きな業績である。

大正元年8月、大阪毎日新聞社に入社。大正5年から毎日新聞に連載した随筆『茶話』が好評で、大正5年に随想集『茶話』、大正7年『後の茶話』、大正8年『新茶話』を出版。

博識のうえ、話術も巧みだった泣菫の作品は、多くの読者を魅了した。

この当時、芥川龍之介、菊池寛などの新進作家を積極的に発掘し、文学界の発展にも貢献した。

大正12年、身体の健康を害して毎日新聞社を事実上退社。その後も、難病(パーキンソン病)と闘いながら創作活動を続けるも、次第に症状が重くなり、昭和20年、多感な少年時代を過ごしたこの家に帰り、68歳の生涯を閉じた。

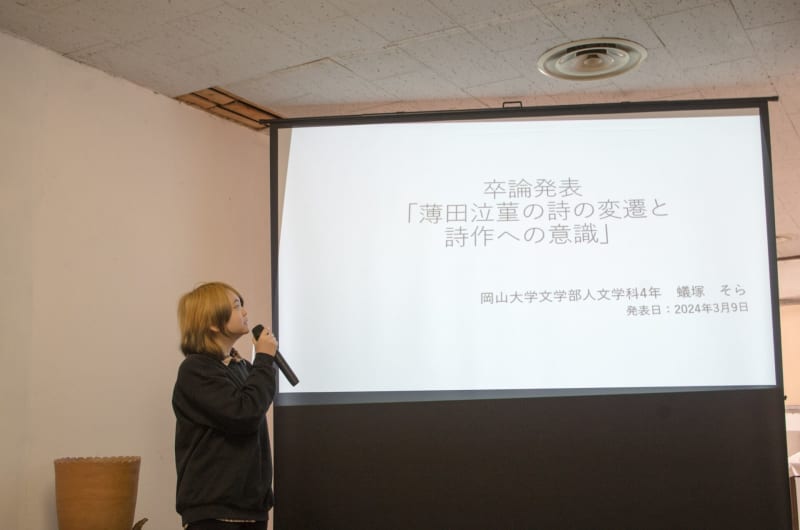

卒論発表会 ~ 薄田泣菫の詩の変遷と詩作への意識

蟻塚さんと以前から親交の深いMPM Lab.代表理事 古川明(ふるかわ あきら)さんによる挨拶から、卒論発表会が始まります。

卒業論文のテーマは、「薄田泣菫の詩の変遷と詩作への意識」。

高校3年の時に執筆した、薄田泣菫の文芸評論をきっかけに、泣菫の詩作品を研究したいと決意。薄田泣菫の研究をしており、後に師事する先生がいる岡山大学へと進学しました。

薄田泣菫の詩の先行研究が少ないことなどから、テーマについて、ぎりぎりまで試行錯誤しながら、何とか取りまとめられたそうです。

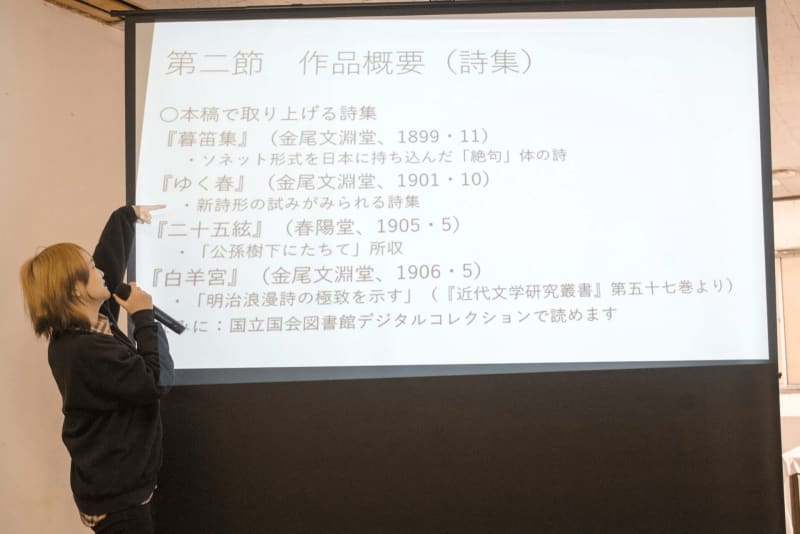

卒論で選んだ代表的な4作品

卒論では、数ある詩集のなかから、泣菫の詩業の集大成と評価される『白羊宮』を含む4詩集を選定。

詩形(〇〇調)など、さまざまな試みをしていることが知れます。

薄田泣菫は当時の人気詩人だった

薄田泣菫は文壇でも社会的にも人気があったそうです。

- 文壇では、蒲原有明(かんばら ありあけ)、与謝野鉄幹(よさの てっかん)、前田林外(まえだ りんがい)が、「公孫樹下にたちて(二十五絃に所収)」影響を受けた詩を発表。

- 社会的には、「暮笛集」の初版は2か月足らずで売り切れ、3版まで刊行。「ゆく春」の初版は発売当日に売り切れ、4版まで刊行。特に、文壇にも影響のあった「公孫樹下にたちて」の人気が記録に残っています。

ここでは、代表的な人気ぶりについて紹介します。

文壇での人気

特に薄田泣菫の二十五絃に収められた「公孫樹下にたちて」について、影響を受けた与謝野鉄幹による「倒れし白樺の歌」を紹介。

詩の表現が似ていること、那岐山や赤城山、戦の描写があることにより、詩の影響を受けたことがわかることに気づきます。

公孫樹下にたちて

巻頭の「公孫樹下に立ちて」は三十四年十月、少年の頃世話になつた人をたづねて、作州津山に旅をしましたが、その折、近郊に大銀杏の樹が風に吹かれて突立つてゐるのを見て出來たのが、この作でした。

倒れし白樺の歌

八月(明治三十八年)初旬再び赤城山に遊びて暴風雨に會ひしが、霽後、湖畔に倒れたる白樺の老木を見て、悲壮の感深し。帰来この詩を作りぬ。

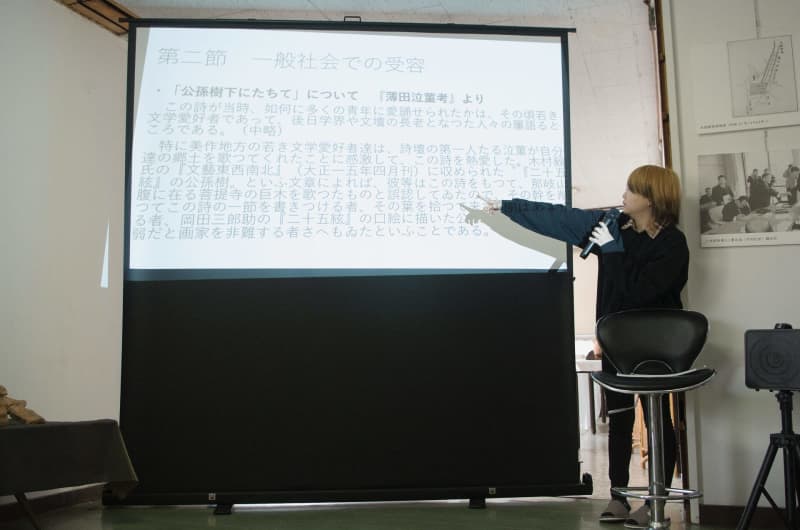

社会での人気

また、一般社会での「公孫樹下にたちて」の受容(人気ぶり)を紹介。

故郷の第一人者である薄田泣菫が、自分たちの郷土を歌ってくれていることに感激し、「那岐山腹にある菩提寺の巨木の幹を削りこの詩の一節を書くもの」、「その葉を拾って、詩集のしおりにするもの」などの記録が残っています。

現代では想像できない、詩に対する熱狂ぶりを垣間見られるエピソードの1つです。

泣菫の詩作は本当に「衰えた」のか?~『白羊宮』以後の泣菫の詩作について~

先行研究では、「白羊宮」以後の薄田泣菫の詩作は衰えたと評価されることに対して、蟻塚さんは「衰えたのか?」との疑問を呈したうえで、その後の泣菫の詩作・随筆などを示しまとめています。

薄田泣菫の詩作に対する熱意

白羊宮以後の薄田泣菫の詩作などは次のとおり。

また、薄田泣菫が詩作に心血を注いでいたことがわかる部分として、2つの資料を紹介。

「詩集を水神に捧げるために嵐峡に沈めた」「詩歌の仕事は自分ひとりでなくてはならない」「自分は朽ち果ててもよい」などの行動・思いに並々ならぬ(狂気じみた)決意を感じます。

たしか、翌三十五年の晩春の頃だつたと思ひます。私は『ゆく春』一巻を嵐峡の水神に捧げて、自分の少年の夢を葬むるべく、船を傭うて保津川の淵に浮べました。そして詩集を十文字にからんだ琴の絃に石の錘をうけて、水底深く沈めたことがありました。

(中略)

顧れば、私は詩の国へ旅立ちのそも〳〵(そも)から一人ぼつちで、道連れといつては誰一人ありませんでした。道中も全く一人ぼつちでした。詩歌の国の仕事は、自分ひとりでなくてはいけないと思つたからです。

『白羊宮』刊行の時期、すなわち明治三九年ごろに泣菫が与謝野鉄幹に宛てた手紙で「古語復活のために自分は朽ち果ててもよい」という内容を記していたことを示している。結婚した年でもなお、詩作に対してそれほどまでの熱意を持っていたのだ。

まとめ

以上のことから、蟻塚さんは以下のように考察しまとめています。

先行研究では、明治四〇年代以降「衰えた」とされる泣菫の詩作について、本当に衰えたのか?という疑問に対して、詩作品の発表状況や泣菫の詩作に対する意識がわかる記述から、実際には衰えたのではなく、作風を変えて詩作が続いていたのではないか。

皆さんからの蟻塚そらさんへの質問

発表者の蟻塚そらさんに、薄田泣菫について研究するきっかけなどについて話を聞きました。ここでは、卒業論文発表会での参加者からの質問についてもまとめて紹介します。

──薄田泣菫に出会ったきっかけは何ですか。

蟻塚(敬称略)──

私が通った倉敷市立連島東小学校では、毎年、近隣の小中学校から子どもたちが集まり、薄田泣菫の詩を朗読する行事が開催されたり、学芸会で泣菫の詩を朗読したりしていたのがきっかけです。

──薄田泣菫の詩を身近に感じる環境があったのですね。蟻塚さんにとって薄田泣菫の詩の魅力って何でしょう。

蟻塚──

私は、泣菫の詩の言葉の響きやリズムが好きです。「現在の詩では感じることのない言葉の響きがあるなあ」と読んですごく思います。

内容は難しいと思いますが、内容だけにフォーカスするのではなく、いろんな方向から楽しめる。そこが魅力の1つです。

──薄田泣菫の詩のなかで好きな詩はありますか。

蟻塚──

私が最初に泣菫の詩を読んだのが小学生の時です。この時に読んだ「こもり唄」所収のいくつかの詩が、今でも覚えているくらい好きな詩になります。短い詩だと「お早う」という詩が好きです。

長めの詩になるとどの詩集に入っていたか思い出せませんが、私が高校生の時に読んだ全集に所収されている「恋ごころ」です。すごく綺麗な詩だなと思ったことを覚えています。

──今回の研究で、難しかったことはありますか。

蟻塚──

薄田泣菫は、晩年、随筆を執筆するようになり、多くの先行研究もありますが、今日紹介した、詩については先行研究が少ない状況です。薄田泣菫の象徴詩がわかりにくく難解であるからかも知れません。

研究の始めは、気になる詩を選び、深く研究することでまとめることも考えていましたが、ぎりぎりまで悩みました。

これまでの先行研究では、詩集ごとに詩の傾向をとらえるものばかりで、泣菫の詩業全体を通して論が展開されているものは見つけられませんでした。

この卒業論文で、詩の傾向や特徴を時系列順に確認し、全体を見通してまとめられたのは良かったのではないかと思っています。

──当時の詩人といわれている人たちの社会的な地位の話になると思いますが、当時の薄田泣菫の立ち位置をどのように考えますか。

蟻塚──

当時の詩人の立ち位置が書かれている先行研究について読み解くまで至っていませんが、薄田泣菫の動きを見ていると、地位が高い職業ではなかったと思っています。

たとえば、社会的立場というまでの話ではないかもしれませんが、泣菫が実家に帰った時に「仕事にもつかずに詩を書いている」と家族に心配されるような記録もありました。

立ち位置が違うかもしれませんが、どこをターゲットにしていたかについては、「文学好き」がメインターゲットだと感じています。薄田泣菫のデビューは元々、文芸雑誌『新著月刊』の新体詩欄に、泣菫が投稿した詩が掲載されたことがきっかけでした。

泣菫の詩の内容と字の綺麗さに雑誌の編集者であった後藤宙外(ごとう ちゅうがい)が絶賛しデビューが決まったと読みました。そのため、「万人うけというよりは、刺さるところに刺さればいい」と考えていたのではないかと想像しています。

──文学がもたらす社会貢献性を教えてください。

蟻塚──

文学の社会貢献性は、特に近代に関してはそれほどないと思います。

この時代に関して言うと、「誰かの役に立ちたいから小説とか文学を書く」というよりは、「自己表現のため」に書いて、それを発表したら売れたという感じのイメージです。

現代にあてはめて考えてみると、「今まで見たことのなかった世界を見られる経験」として、人の書いた文書を読むことには意義がある。そのため、社会に何かをもたらす何かがあるのだろうとは思っています。

社会貢献性という問いについて難しいですが、私個人的な考えとしては、「自分以外の多用的な視点を知れるツール」の1つです。

おわりに

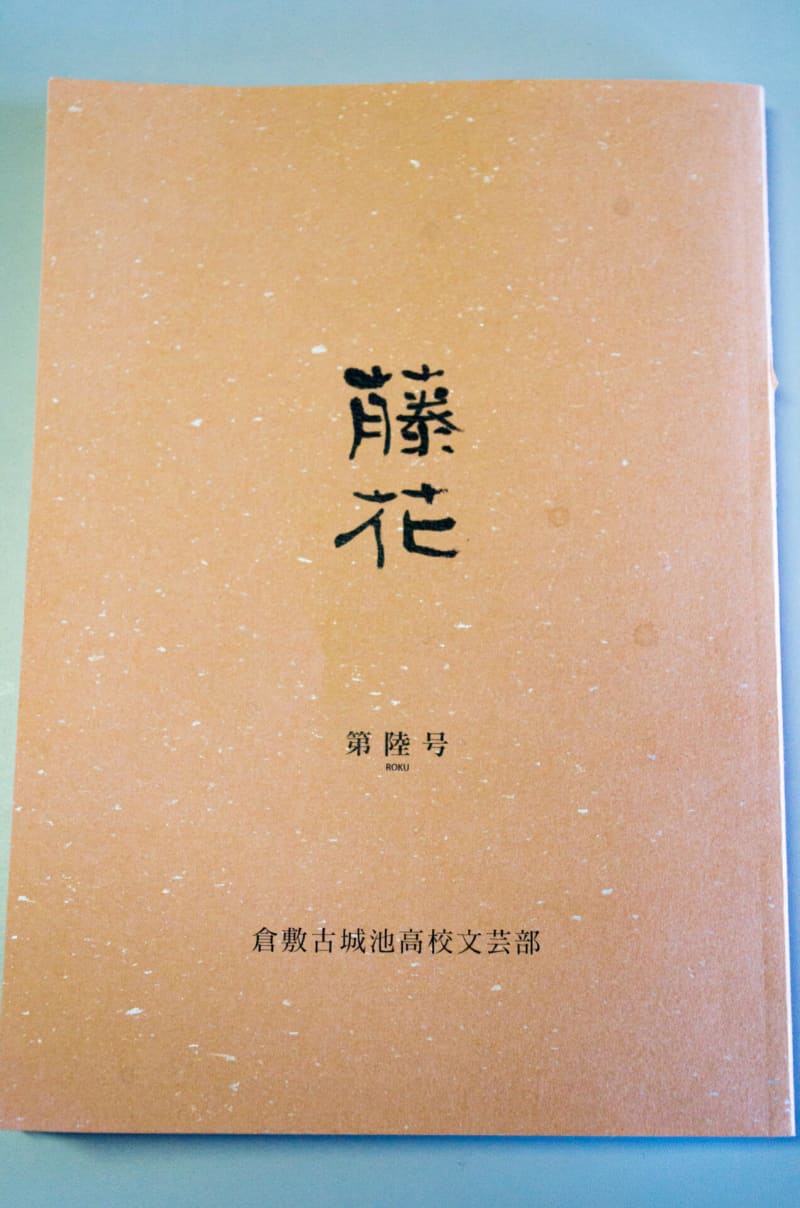

卒業論文発表会には、蟻塚さんが高校1年生の時に、文芸部に誘った恩師である平松先生も参加。

平松先生は、当時写真部であった蟻塚さんに対して、「薄田泣菫の詩で文芸評論を書いてみないか」と声をかけたそうです。

当時の蟻塚さんは、「文学大好き」「なんでも面白いねと思える好奇心のかたまり」だったそうで、高校時代の蟻塚さんのエピソードを楽しそうに紹介してくれる平松先生の思い出話が印象的でした。

発表者である蟻塚そらさんは、2024年(令和6年)3月に岡山大学文学部人文学科を卒業後、4月に倉敷市内の企業に就職。社会人として活躍中です。

小学校で薄田泣菫に出会った蟻塚そらさん。高校、大学と携わってきた薄田泣菫の研究が、これからも継続され再び発表されることを楽しみにしています。また、この記事をきっかけに、郷土の詩人 薄田泣菫に興味をもってもらえればうれしいです。