by 浅井 淳志

インテル株式会社は10日、日本のAI利活用について説明する報道者向けセミナーを実施した。

セミナーでは、同社代表取締役社長の大野誠氏や、IDC Japan株式会社 グループバイスプレジデント チーフリサーチアナリストの寄藤幸治氏が登壇し、IDCのAI利用の成熟度に関する調査「The State of AI Maturity」をもとに、日本のAI利活用について話した。

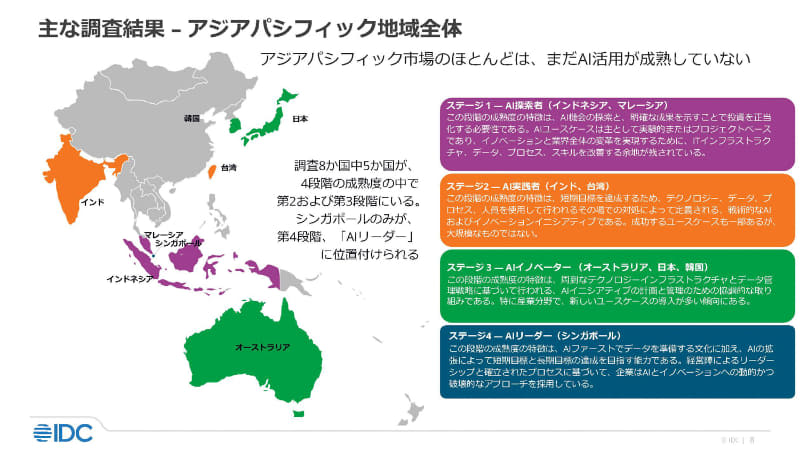

寄藤氏は、The State of AI Maturityの調査結果の概要と、日本のAI利活用の現状の考察を語った。同調査は、IDCがアジア太平洋8カ国(日本、オーストラリア、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾)を対象にAI利用の成熟度を調査したもの。

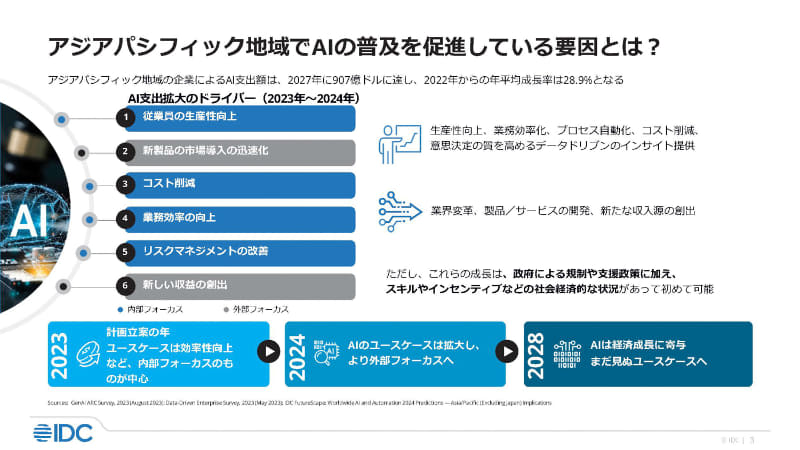

調査によると、アジア太平洋地域でのAI支出額は2027年に907億ドル(約)に達するほか、これまでは生産性向上といった内部フォーカスが中心だったAIユースケースが、2024年以降はサービス開発や新たな収入源の創出といった外部フォーカスへと移行すると予測されている。

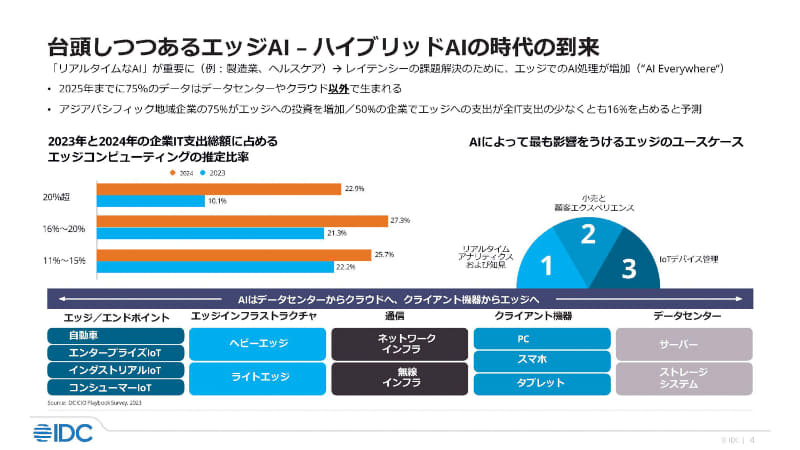

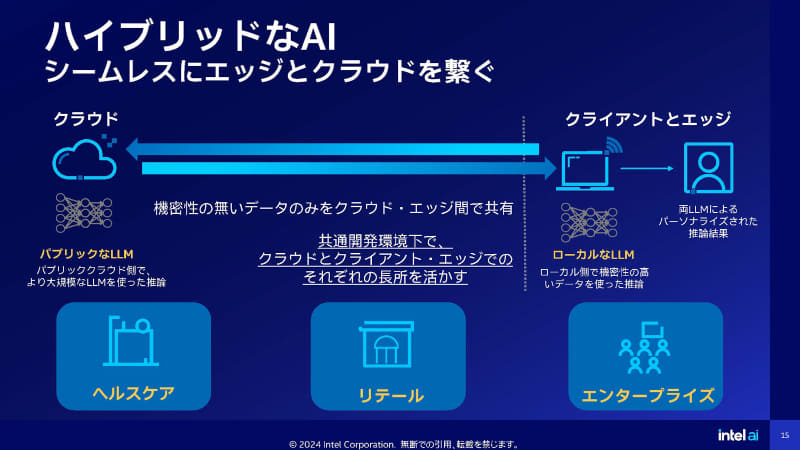

また、これまでクラウド中心で行なわれてきたAI処理が、よりリアルタイム性を求めて、徐々にエッジ側に移行していくという変化も予測されている。2025年までには75%のデータがエッジ側で処理されるといい、今後はクラウドとエッジのハイブリッド型のAI処理が主流になる見込みだという。

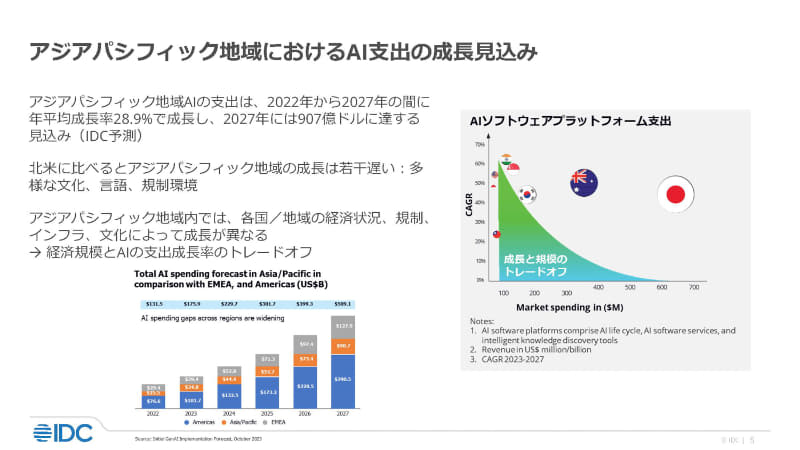

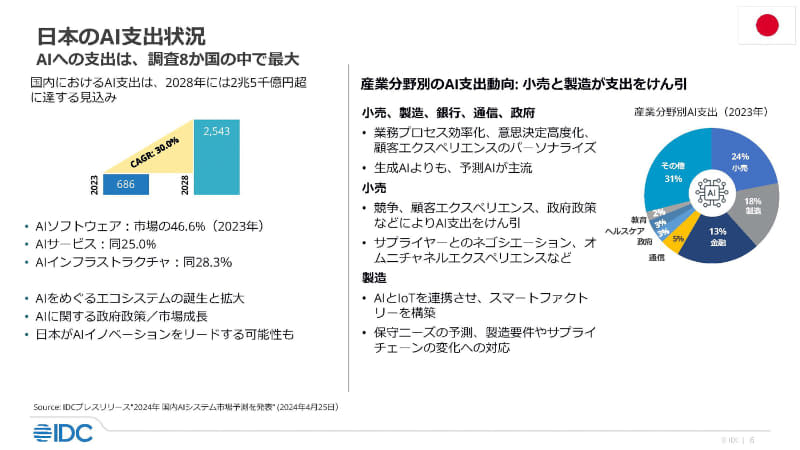

AI市場に関しては、アジア太平洋地域全体では、多様な文化や言語、規制環境が壁となり、北米と比較して成長が若干遅れている。日本のAI市場は、調査した8カ国の中で最大規模であるといい、年間平均30%の成長が見込まれ、AI支出が2028年には2兆5,000億円を超えるという。

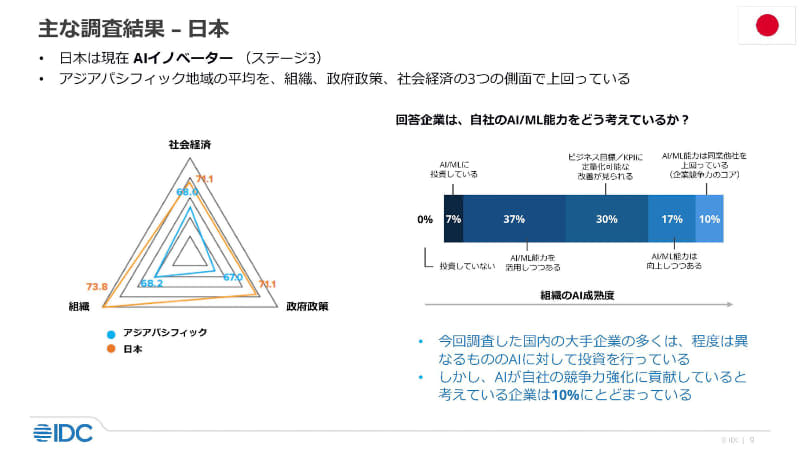

調査では各国のAI活用の成熟度を、組織的、社会経済的、政府政策の3つの側面から測り、4段階の成熟度に分けた。結果として、アジア太平洋地域で最もAI活用が進んでいるのはシンガポールで、日本はオーストラリアや韓国とともに2番目の成熟度と評価されている。

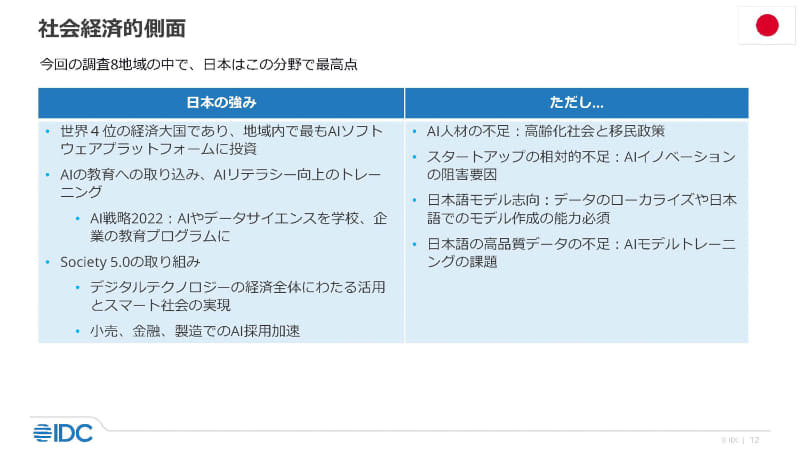

日本のAI成熟度は、3つの側面のすべてがアジア太平洋地域の平均を上回っており、特に社会経済的側面は8カ国で最高点を獲得していて、今後AIイノベーションを推進していくうえでの社会経済的インフラは整っているという。しかし、日本ではAIへの投資は進んでいるものの、AIを企業の競争力強化に役立てていないという課題がある。

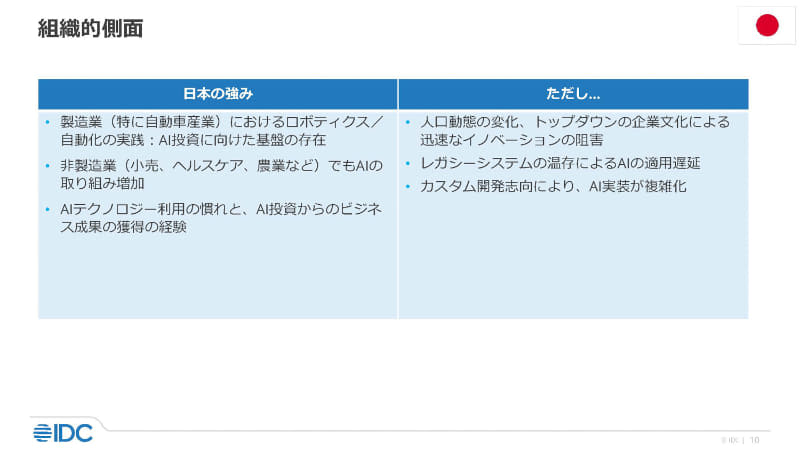

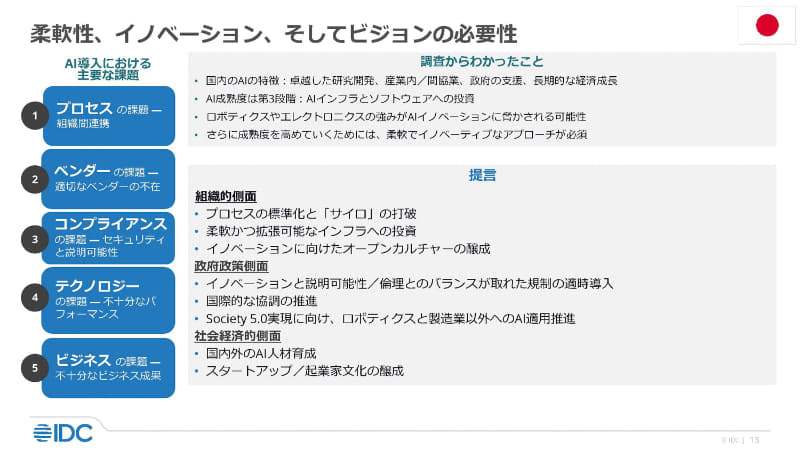

各側面ごとに見ると、組織的側面では製造業でのAI活用が強みだが、高齢化社会やトップダウンの企業文化が迅速なイノベーションの阻害しているほか、レガシーシステムの維持や国内市場に限定された製品使用もAI普及の障壁となっている。

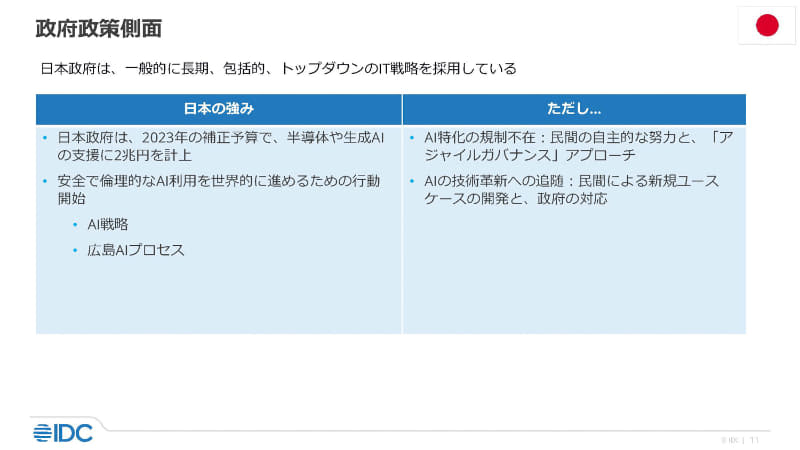

政治政策側面では、日本政府が2023年の補正予算で半導体や生成AIの支援に2兆円を計上し、安全で倫理的なAI利用を推進しているが、AI特化の規制が不在であり、民間の自主的な努力が必要とされている点が課題となっている。

社会経済的側面では、日本は世界第4位の経済大国としてAIソフトウェアプラットフォームに大きく投資しているが、AI人材やスタートアップの不足がAIイノベーションの阻害要因となっている。日本語モデル志向や高品質な日本語データの不足も課題である。

同氏の発表によれば、日本がこれらの課題を克服してAIリーダーとしての地位を得るには、インフラも含めて既存のITシステムをこれまで以上に柔軟に活用していくことや、国際的な協調を通じて日本独自のAI規制を構築すること、AI人材を育成することなどが重要であるという。

6月1日付けで代表取締役社長に就任した大野氏は、『AI Everywhere』の取り組みについてや、AI向けの同社製品について説明した。

AI Everywhereは、AIがごく限られたプラットフォームや限られたユーザーにとどまることなく、エッジからデータセンター、クラウドまで適材適所に多くのユーザーに利用できるようにするという理念。この理念を実現するために、インテルはさまざまなAI向け製品を提供している。

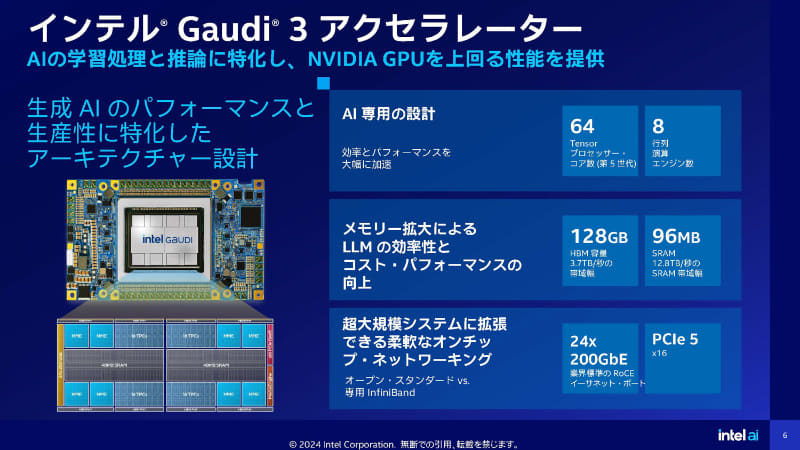

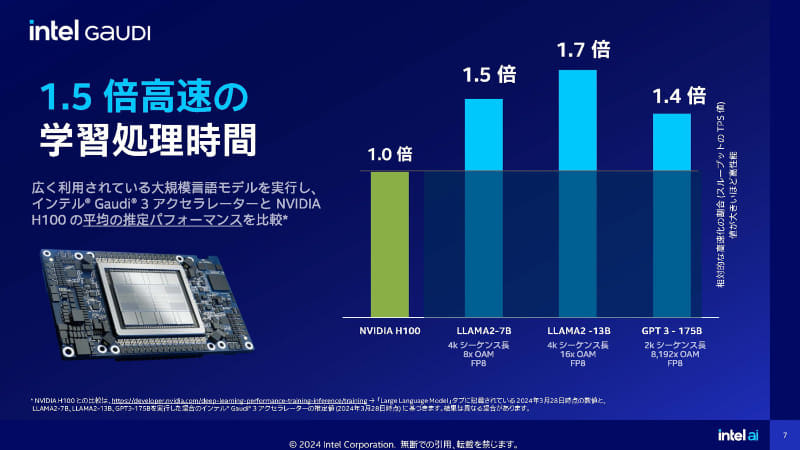

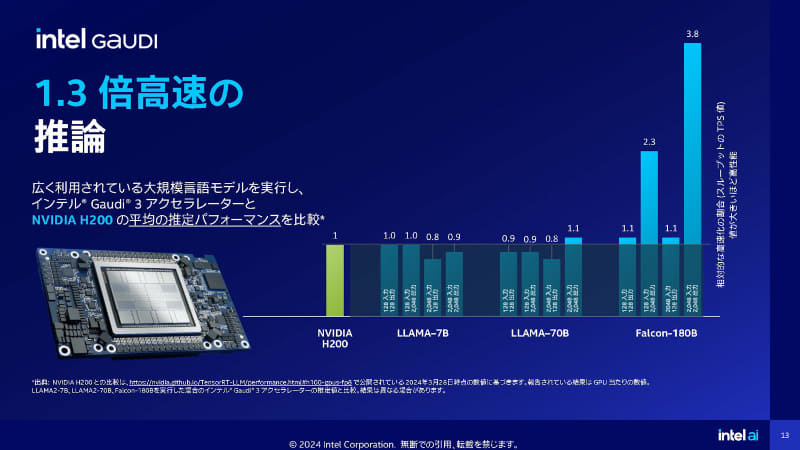

同氏は、AIの学習処理向けにGaudi 3、推論処理向けにXeon 6を紹介した。いずれも前世代と比較して性能が飛躍的に向上しているといい、前者はNVIDIA H100と比較して1.4倍から1.7倍のAI学習性能を、後者はNVIDIA H200と比較して1.3倍のAI推論性能を発揮するという。

ハイブリッドAIについてはインテルも準備を進めており、同社はAI PCを昨年から800万台以上出荷しているほか、今年中に4,000万台以上出荷するという。また、Lunar Lakeと呼ばれる第2世代のCore Ultraも2024年第3四半期に出荷開始を予定している。

このAI PC向けCPUは、前世代よりも4倍の性能を持つNPUを搭載し、消費電力も抑えられているため、同氏はLunar Lakeによりエッジ側でできるAIユースケースが増えると考えており、同CPUを楽しみにしていて欲しいと述べた。

インテルではこのほか、日本におけるAI普及を目指した「AI Everywhere for Japan」という取り組みを開始している。AI学習における大量のコンピューティング資源として、電力、水、人材といったリソースが必要だが、同社はこの中で人材教育において貢献ができると考え、同取り組みでAI人材不足の解消を目指している。

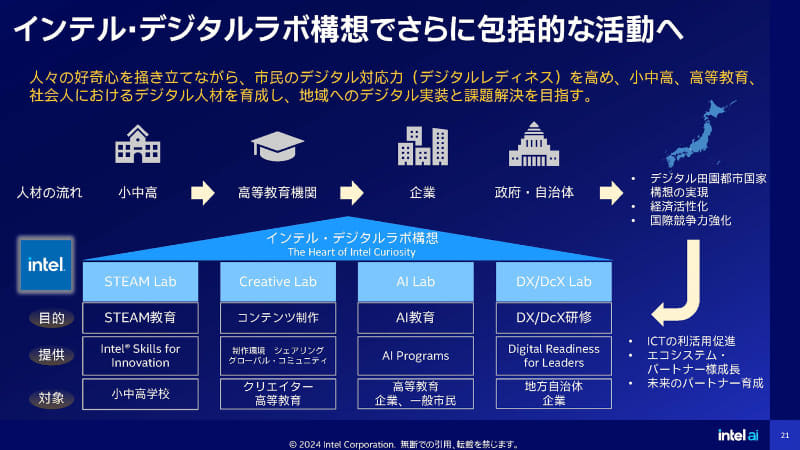

この取り組みを含めて、同社はデジタルリテラシーを高めるための「インテル・デジタルラボ構想」を展開しており、これにより小中高生から社会人まで幅広い層に対してデジタル人材を育成することを目指している。

具体的には、STEAM教育を提供する「STEAM Lab」、コンテンツ制作を支援する「Creative Lab」、AI教育を行なう「AI Lab」、そしてデジタル変革を推進する「DX/DcX Lab」などを用意し、地域社会へのデジタル実装と課題解決を目指し、デジタル田園都市国家構想の実現、経済活性化、国際競争力の強化を図っている。

日本のAI利活用に関する対談も

セミナーでは両者の対談も行なわれ、今後の日本のAI利活用の課題や可能性など、日本のAI利活用の指針について論じた。

日本がAI成熟度でシンガポールに遅れを取っている理由について、シンガポールの英語ベースの環境やレガシーシステムおよびインフラの少なさが、AIのような新技術の活用を容易にしているのではないかと考察された。英語環境でありながら、日本と同じAI成熟度と評価されたオーストラリアは、レガシーシステムが足かせになっているのではないかと語られた。

英語がAI利用に有利になっている点についても議論があり、日本語のLLMを開発すべきかという問題が提起された。寄藤氏は、OpenAIやGoogleのような規模でのLLM開発が必要であるかは懐疑的であると述べ、日本語版LLMのみを利用するのではなく、複数のLLMを組み合わせて使用するのが好ましいという見解を示した。

日本のAI利活用が遅れている点も触れられ、グローバルなシステムをより活用することや、日本特有の企業文化の変革が必要であると強調された。最後に、ハイブリットAIに対するインテルの展望について語られ、インテルはデバイスを売るメーカーとして、すべてのデバイスにAIが搭載される未来に大きな可能性を感じていると述べた。