2024年(1-5月)「人手不足」関連倒産の状況

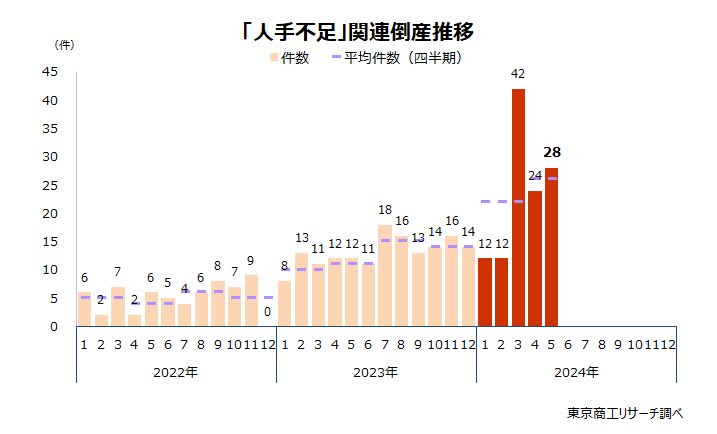

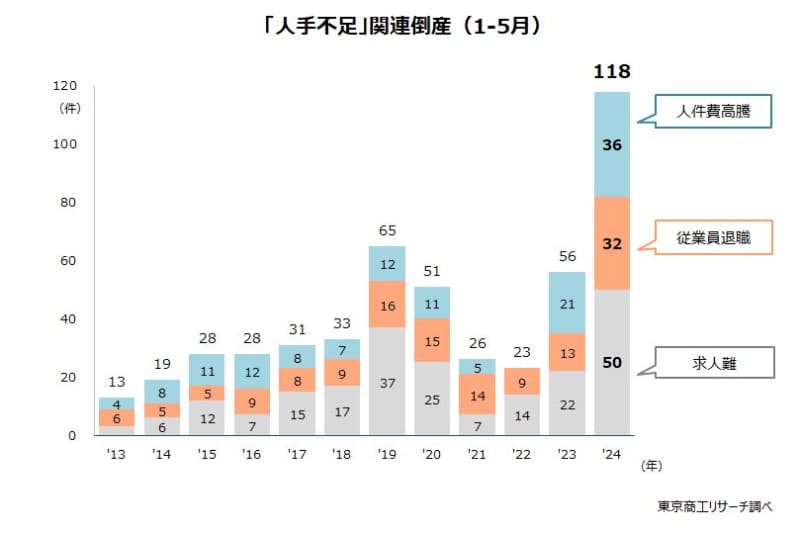

深刻な人手不足が企業活動の足かせになってきた。2024年1-5月の「人手不足」関連倒産は累計118件(前年同期比110.7%増)だった。調査を開始した2013年以降、 1-5月で最多の2019年(65件)を大きく上回り、初めて100件を超えた。

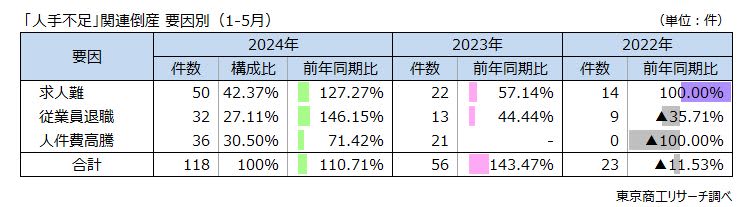

内訳は、「求人難」が50件(前年同期比127.2%増)、「人件費高騰」が36件(同71.4%増)、「従業員退職」が32件(同146.1%増)で、すべての要因が過去最多を更新した。安定雇用と退職防止には、福利厚生と賃金の充実が必要だ。これを実現するには収益向上が前提だが、コロナ禍を経て大手企業と中小企業の格差は拡大しており、中小企業の人手不足の解消は容易ではない。

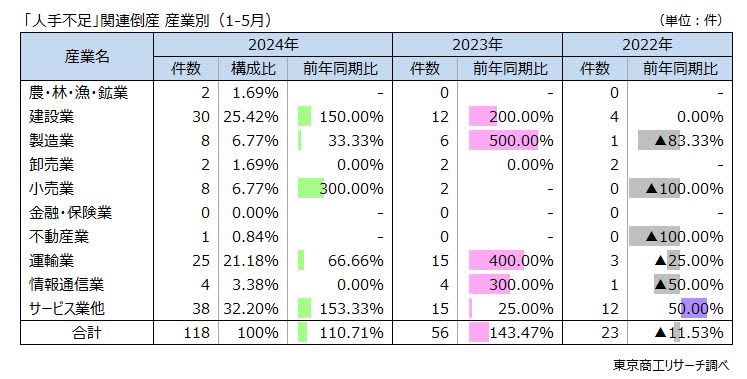

産業別では、最多がサービス業他の38件(前年同期比153.3%増)。次いで、今年4月から時間外労働の上限規制が適用された建設業が30件(同150.0%増)、運輸業が25件(同66.6%増)と続き、「2024年問題」が重くのしかかる業界で増加率の高さが際立つ。

資本金別は、1千万円未満が78件(同160.0%増)と小・零細企業が約7割(66.1%)を占めた。

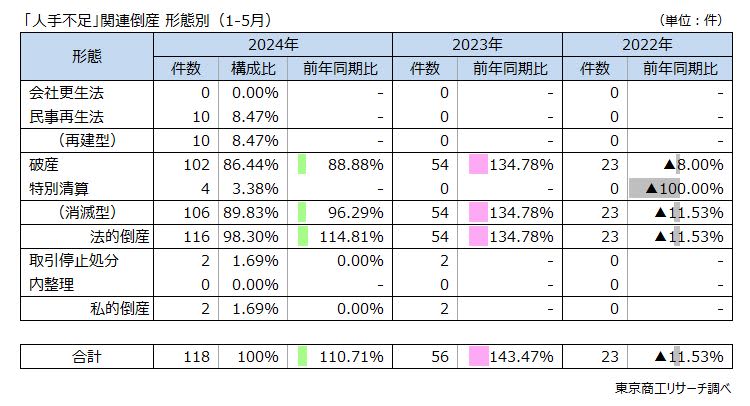

形態別は、破産が102件(同88.8%増)で、約9割(構成比86.4%)を占めた。人手不足で受注を確保できずに営業機会を逸し、業績回復の遅れから事業継続が困難となるケースが多い。

ゼロゼロ融資の返済開始が4月に最後のピークを迎えるなか、人件費や原材料、エネルギー価格の上昇などのコストアップが相次ぐ。業績回復が遅れ、賃上げ原資を確保できない企業では、従業員の退職引き止めや新たな人材確保策が難しくなっている。また、無理な賃上げは資金繰り悪化に直結しかねず、「人手不足」関連倒産はしばらく増勢をたどる可能性が高い。

※本調査は、2024年1月-5月の全国企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、「人手不足」関連倒産(求人難・従業員退職・人件費高騰)を抽出し、分析した。(注・後継者難は対象から除く)

2024年1-5月の「人手不足」関連倒産118件、2013年以降で最多を更新

2024年1-5月の「人手不足」関連倒産は118件(前年同期比110.7%増)で、前年同期の2.1倍と大幅に増加した。調査を開始した2013年以降、同期間で初めて100件を超え最多を更新した。

内訳は、「求人難」が50件(前年同期比127.2%増)、「人件費高騰」が36件(同71.4%増)、「従業員退職」が32件(同146.1%増)。人手不足を象徴するように「従業員退職」が前年同期比2.4倍、「求人難」が同2.2倍と大幅に増えた。雇用の流動化を背景に、人材確保のためには賃上げ、福利厚生の充実が避けられない状況になっている。

だが、業績低迷から抜け出せない企業は、賃上げ原資の確保が難しい。さらに、ゼロゼロ融資の返済や物価高などコストアップが続き、キャッシュアウトに耐えられない企業が人手不足から事業継続を断念するケースが今後も高水準をたどるとみられる。

【要因別】最多が「求人難」の50件

要因別では、最多が「求人難」の50件(前年同期比127.2%増、構成比42.3%)で、3年連続で前年同期を上回った。このほか、「人件費高騰」が36件(前年同期比71.4%増)、「従業員退職」が32件(同146.1%増)だった。

今春闘でも大手企業と中小・零細企業の賃上げ格差が広がった。人材確保で中小・零細企業は劣勢に立たされており、原材料やエネルギーなどのコストアップの吸収が優先的な課題に浮上している。また、賃上げは人材確保だけでなく、従業員の退職引き止めにも必要だが、身の丈を超えた賃上げは資金繰りの悪化に拍車を掛ける可能性もある。生産性向上を真剣に受け止め、実行する時期を迎えているようだ。

【産業別】10産業のうち、7産業で増加

産業別では、10産業のうち、卸売業、金融・保険業、情報通信業を除く7産業で前年同期を上回った。

最多は、サービス業他の38件(前年同期比153.3%増、前年同期15件)で、3年連続で前年同期を上回った。構成比は32.2%(前年同期26.7%)だった。

次いで、建設業の30件(前年同期比150.0%増)、運輸業の25件(同66.6%増)と続く。

建設業や運輸業は、今年4月から時間外労働の上限規制が適用された、いわゆる「2024年問題」に直面しているが、建設業は前年同期比2.5倍増、運輸業は同1.6倍増と急増した。

このほか、製造業8件(同33.3%増)と小売業8件(同300.0%増)が、それぞれ2年連続で前年同期を上回った。

また、農・林・漁・鉱業が2件で4年ぶり、不動産業1件が3年ぶりに、それぞれ発生した。

一方、卸売業が2件、情報通信業が4件で、それぞれ前年同期と同件数。

金融・保険業は、調査を開始した2013年以降では、1-5月では発生していない。

業種別では、一般貨物自動車運送業が14件(前年同期11件)で、唯一、10件を超えた。このほか、一般乗用旅客自動車運送業が9件(同ゼロ)、土木工事業(同3件)と配達飲食サービス業(同1件)が各4件、建築工事業(同ゼロ)、とび工事業(同2件)、塗装工事業(同1件)、喫茶店(同ゼロ)が各3件、育林業、左官工事業、電気通信工事業、一般管工事業、貨物軽自動車運送業、持ち帰り飲食サービス業、スポーツ・健康教授業、通所・短期入所介護事業、労働者派遣業が各2件などで、前年同期を上回った。

【形態別】消滅型の破産が8割以上

形態別は、最多が「破産」の102件(前年同期比88.8%増)で、2年連続で前年同期を上回り、1-5月で初めて100件を超えた。また、「特別清算」が4件(前年同期ゼロ)で、消滅型は106件(前年同期比96.2%増)と、約9割(構成比89.8%)を占めた。一方、再建型の民事再生法は10件(前年同期ゼロ)に増えたが、会社更生法は発生がなかった。

資金余力が乏しい中小・零細企業では、事業継続が困難に陥ると再建は難しく破産を選択するケースが多い。