なぜ今、『統合思考経営』なのか?

~ESGを踏まえた長期にわたる価値創造のために~

第27回

SBJ Lab Senior Practitioner of Integrated Thinking

サンメッセ総合研究所(Sinc)所長/首席研究員 川村雅彦

前回(第23-26回)は、ISSBとCSRDについてマテリアリティの観点から考察しました。今回は、「日本企業のかたち」である男性中心の同質性集団を取り上げます。日本企業の風土や体質には以前から違和感があったのですが、2冊の本[^undefined](いずれも著者は女性)を読んだことで、自分なりの論点整理ができたからです。具体的には以下の3点です。

(※1)ルディー和子著『男子系企業の失敗』:日経BP、日本経済新聞出版、日経プレミアシリーズ、2023年11月刊

男子系企業の同質性と経営者資質に焦点。帯は、「役員には選ばれた。しかし、経営はできない」

(※2)浜田敬子著『男性中心企業の終焉』:文芸春秋、文春新書、2022年10月刊

ジェンダー格差、働き方、組織に焦点。帯は、「経済停滞にあえぐジェンダー後進国からの脱却」

それにしても、「失われた30年」あるいは「停滞の30年」[^undefined] を経た現在でも、その真因である「昭和のおじさんシステム」に依存している(ことに気づかない)日本企業の多さに驚きます。一方で、そこから脱却し、人材多様性を重んじる仕組みを構築し、新しい戦略を展開する企業が登場してきたことも事実です。

(※3)バブル経済崩壊後の1990年代初頭から2020年代初頭までの30年間をさす。

実は、筆者はどっぷり「昭和のおじさん」です。昭和51年(1976年)に修士修了、同時に就職し、「失われた30年」も体験しました。またエンジニアリング会社からシンクタンクに転職したことで、会社によって企業風土や価値観が異なることを実感しています。本稿は筆者自らの感覚もたどりながら筆を進めます。

見えてきた「日本企業のかたち」

■「男子系企業の失敗」とは、どういうことか?

『男子系企業の失敗』(以下、同書)は、行動経済学や社会心理学あるいは脳科学の知見を踏まえた、日本企業の体質や経営者の資質に関する示唆に富む批判の書です。「失われた30年」をもたらした真因は同質性の男子系企業にある、悪いことにメンバーの多くはそれに気づいていない、と明言しています。

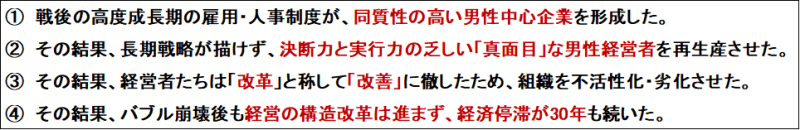

同書の言う「男子系企業」とは、経歴や考え方が似通った同質性の高い中高年男性が経営の主導権を握る企業のことです。それでは、日本企業における「男子系企業の失敗」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。筆者の理解では、以下の連鎖する4事象です。

■同質性の高い男性中心の日本企業の特徴

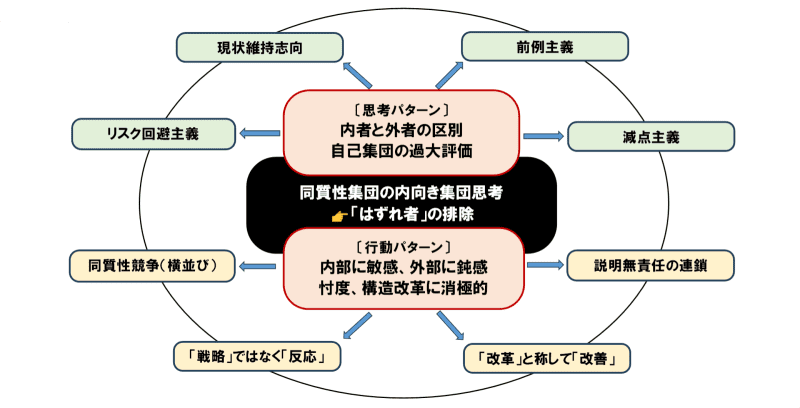

同質性の高い男性中心の日本企業の典型的な特徴は、「内向きの集団思考」です。それゆえ、自己集団の属性や暗黙知に属さない「はずれ者」を意図的に排除する傾向があります。図表1は、筆者の経験も踏まえて、日本企業の特徴を〔思考パターン〕と〔行動パターン〕に分けて模式的に示したものです。

図表1:日本企業に特徴的な男性中心の同質性集団の思考と行動

〔同質性集団の思考パターン〕

・現状維持志向:変化や未知なるものへの抵抗感から、現在の事業や慣行に固執する心理的傾向

・前例主義:現状変更や説明責任を避けるために、合理的な検証をせずに前例を踏襲する考え方

・減点主義:失敗すると評価が下がるため、いかに失敗をしないかを重視して挑戦を避ける考え方

・リスク回避主義:将来の不確実性回避を優先し、機会を犠牲にしてでもリスクを選択しない考え方

〔同質性集団の行動パターン〕

・同質性競争(横並び):同業他社は広義の「内者」であり、互いに他社の動きに同調することを是とする

・「戦略」でなく「反応」:近視眼的な他社模倣は「戦略」ではなく、リスク回避の安易な「反応」にすぎない

・「改革」でなく「改善」:現状維持志向の強さゆえ、「構造改革」と称して単なる「改善型経営」に徹する

・説明無責任の連鎖:同質性集団で内部昇格した歴代経営者は、「前例と同調」以外の説明をしない

■この30年、日本企業は何もしなかった訳ではないが・・・・・・

日本企業は改善型経営に徹しましたが、バブル崩壊後30年間に何もしなかった訳ではありません。バブル崩壊直後の対処は間違っていませんでした。3つの過剰(債務・設備・雇用)が喫緊の課題であり、研究開発を含む設備投資や人件費の削減は急務だったのです。問題は、それを長く続け過ぎたことです。

財務省「法人企業統計調査」から過去30年間を概観すると、売上高が微増する中で経常利益は2倍弱となり、内部留保(利益剰余金)は増え続けて4倍を超えました。これは、日本企業が長期にわたりコスト削減のみを是として、未来のための投資もせず社員の賃金も上げずに、儲けをため込んだことの証左です。

実態は、新入社員から内部昇進で上り詰めた同質性の高い男性の社長や経営者には、革新的な製品・サービスの開発や新しいビジネスモデルへの挑戦は考えるべくもなかった、ということになります。その意味で、最近の株価上昇は、株主還元(高配当と自社株買い)を増やした結果にすぎないという指摘があります。

(参考資料)伊丹敬之「人件費と設備投資 増やす時」日本経済新聞、経済教室、2024年4月1日

「昭和のおじさんシステム」は、いかに形成されたのか?

■いまなお根強く残る「昭和のおじさんシステム」

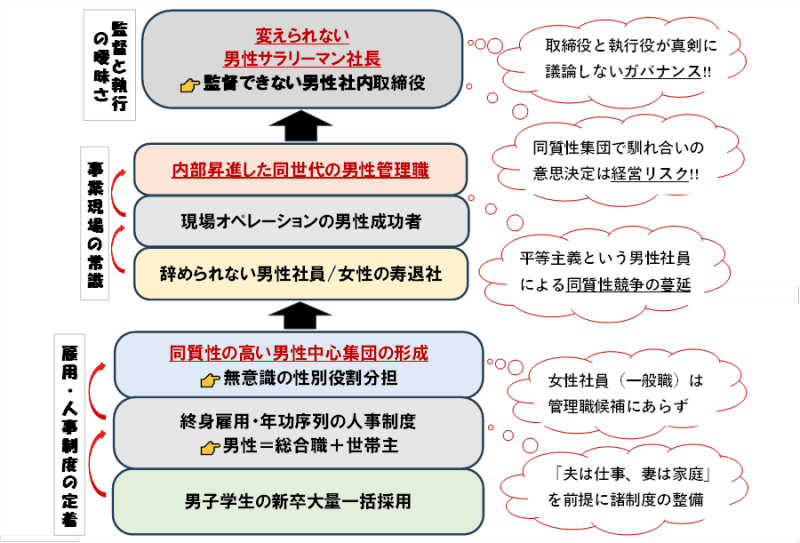

本稿では、「失われた30年」の原因となった「日本企業のかたち」の実相を「昭和のおじさんシステム」と呼ぶことにします。実際、それはどのようなもので、いつ、どのように形成されたのでしょうか。図表2は、高度成長期に定着した雇用・人事制度を土台にして、事業現場の常識、さらに監督と執行の曖昧さの3階層に分けて表現したものです。

図表2:いまなお日本企業に残る「昭和のおじさんシステム」

■雇用・人事制度が作った男性中心の同質性集団

同書では日本企業の同質性は、戦後に始まった終身雇用制と高度成長期に本格化した男子学生の新卒大量一括採用制が組み合わさって強固になったとしています。そして、年功序列の人事制度が定着し、1970年代後半には「男性=総合職+世帯主」を前提に、男性中心の同質性集団が形成されたようです。

事業現場では「男は仕事、女は家庭」を是とする諸制度ができ上がりました。転職は一般的でなく、男性社員(多くは総合職)は「家族を守る」ために、満足できない職場であっても辞めることができず、長時間を厭わず働きました。社員教育はOJTが基本で、中間管理職は現場オペレーション上がりの男性社員から選ばれました。

女性社員の多くは一般職(総合職の補助で、管理職候補にあらず)として採用され、数年以内の「寿退社(結婚を機に退職)」が当たり前でした。1985年に男女雇用機会均等法が成立したものの、日本企業には女性社員の能力開発やキャリア向上に努める意欲は乏しかったようです。詳しくは、『男性中心企業の終焉』に書かれています。

「素人の経営者」は、いかに生み出されたのか?

■男性のサラリーマン社長と社内取締役

日本企業の経営トップは、今でも多くが内部昇進の男性サラリーマン社長です。「彼」を支えるのは、同世代で考え方が似通った、現場オペレーションで成功した男性執行役(員)から成る経営会議です。この同質で視野の狭い経営態勢では、大胆な戦略目標を掲げて事業変革を断行するなど考えたこともなかったと思います。

一方、執行を監督すべき取締役会も、その大半を内向き思考の男性社内取締役が占めてきました。それゆえ、上程案件の形式的承認に主眼があり、企業価値に関する議論は皆無に近いものでした。つまり、長期戦略とリスクマネジメントを含めて、長らく日本企業のコーポレート・ガバナンスは機能してきませんでした。

このように考えると、「素人の経営者」を生み出したのは「昭和のおじさんシステム」そのものです。ここで密接に関連する、日本企業特有の経営上の慣習(ガラパゴス化現象)を2つ取り上げます。どちらも筆者がサステナビリティと統合報告書の国際比較をしていた時に気づいたことです。

■中期経営計画(中計)は日本企業だけ

海外企業に「中計」はありません。任意ながら、日本企業の多くは3年程度の中計を誇らしげに開示しますが、当面の施策と売上高などの達成目標の説明にすぎません。味の素は2023年に社長主導で、数値目標のみを追う「中計病」から脱却すべく中計を廃止し、「中期ASV経営2030ロードマップ」を公表しました。

■ミドルアップ型経営は「待ちの経営」

トップダウン型の欧米企業とは異なり、日本企業では業界横並びで既存路線を踏襲することが多く、新企画には中間層が提案し判断を仰ぐ「ミドルアップ型経営」が定着しています。社長から承諾を得る時の決めセリフは、「A社もやってます」です。これではVUCA時代に戦略的に適応することはできません。

日本企業の「常識」ともいえる「昭和のおじさんシステム」は、1970年代後半には完成したとみられます。高度成長が終焉した1980年代、1990年代初頭のバブル崩壊を経てもなお、それが温存された結果、「変えられないサラリーマン社長」と「監督できない社内取締役」の再生産が30年も続くことになったのです。

「JTC(Japanese Traditional Company:伝統的日本企業)」という言葉があります。これは、「昭和のおじさんシステム」を抱え込んだままの日本企業そのものゆえ、今まさに問われているのは変革への本気度です。次回は(後編)として、男性中心の同質性集団からどう転換するか、「多様性集団は非効率で面倒くさいが、中核人材の多様性が必須」を述べます。

(つづく)

本コラム27 ( 前編 ) のフルレポートは、サンメッセ総合研究所 ( Sinc ) の下記サイトを参照ください。

https://www.sri-sinc.jp/knowledge/2024052701.html