臨床検査技師・衛生検査技師の職能団体である日本臨床衛生検査技師会(日臨技)は、令和6年能登半島地震 被災地での災害時支援活動を、地震が起きた1月1日当日から展開し、半年が経った6月4日にこれまでの活動について報告した。

日本臨床衛生検査技師会は、令和6年能登半島地震が発生した1月1日当日、 直ちに日臨技執行部・事務局で被害状況の確認を行い、1月2日に宮島喜文代表理事会長を本部長とする災害対策本部を立ち上げた。

情報収集や今後の活動方針決定のために、1月5日には日臨技の執行理事をリエゾンとして石川県庁に設置された石川県保健医療福祉調整本部に派遣。リエゾンは、2月21日まで駐在し、現地での情報収集と関係機関との連絡をとってきた。

その後、都道府県臨床検査技師会との連携のもと、被災地における臨床検査データの安全・安心な提供、被災された住民の疾病を予防するため、とくに被害の大きかった珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市を中心に、約3か月にわたり継続的に臨床検査技師の派遣を展開してきた。

組織的・人的な派遣・支援を行うスキームを構築

要請と供給のバランス、受け入れ体制等をふまえ、活動のフェーズを次の4段階に分け、組織的な派遣・支援を行うスキームを構築し実施した。

第1フェーズ:石川県技師会にて支援者を集めて派遣

第2フェーズ:近隣の中部圏支部の技師会(富山県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)と福井県技師会で支援者を集めて派遣

第3フェーズ:中部圏の近隣となる関甲信・首都圏の支部(茨木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都)を第2フェーズに加え追加人員を集めて派遣

第4フェーズ:第3フェーズに加え日臨技研修システムを用いて全国的に支援者を集めて派遣

人的支援

日臨技では被災地の臨床検査技師会などと連携し、被災地の状況の変化(医療機関臨床検査室の機能状況、避難所・医療救護所等の変動など)を踏まえつつ、各都道府県臨床検査技師会に登録された臨床検査技師を被災地へ継続的に派遣した。

また、臨床検査室の機能維持のための病院支援を公立穴水総合病院、公立宇出津総合病院、市立輪島病院で1月8日から開始し、延べ249名により展開した。

さらに、避難所での医療活動を1月7日から開始し、延べ245名により展開した。

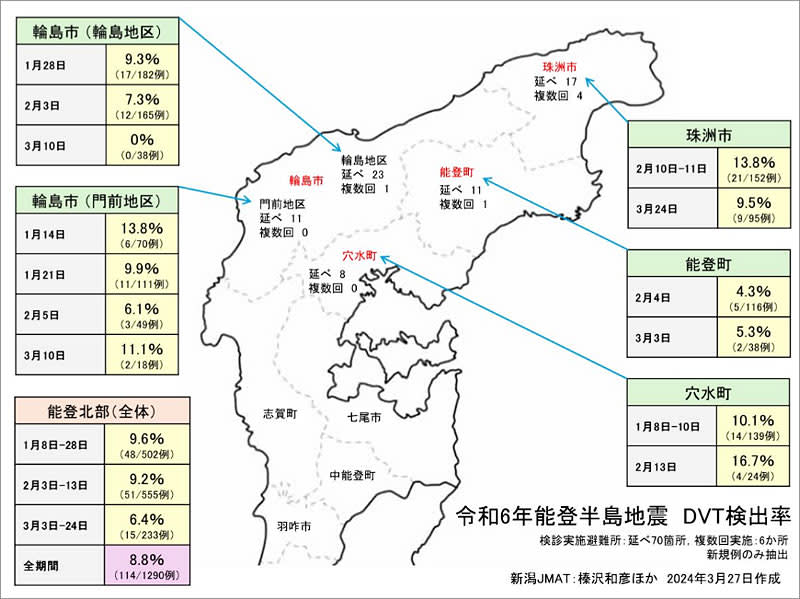

具体的には、1.5次避難所(いしかわ総合スポーツセンター内)開設に伴う人的支援者の派遣、避難所で弾性ストッキング配布・指導活動に伴う人的支援者の派遣、災害派遣福祉チームによるDVT(深部静脈血栓症)検診活動実施のための人的支援者の派遣、JMAT部隊によるDVT検診活動実施のための人的支援者の派遣など。

物的支援

臨床検査に関わる5団体を会員組織として構成する日本臨床検査振興協議会では、大規模災害が発生した場合、行政、関連団体および関連機関等の要請に応じ、社会的責務としてその必要な対策を実施するため、大規模災害対策委員会が立ち上げている。

会員組織の協力により、医療の機能復旧維持のため、1)体外診断用医薬品、2)臨床検査用医療機器、3)臨床検査用医療機器を運用するために必要とする消耗品等を支援提供することを基本方針としている。

今回の能登半島地震では、物的支援活動を実施する対象となり、日臨技では、臨床検査機器の貸し出し、試薬の提供を展開した。

被災者への支援

◆石川県への義援金納付―――2月14日、当会としての災害義援金50万円を、石川県東京事務所を介して寄付しました。

◆被災会員への会費減免―――日本臨床衛生検査技師会(日臨技)では、地震、台風、水害等の天災地変により経済的損失を被った会員を対象とする会費減免制度を行い、申請後、承認された事業年度の翌年度の会費を減免している。

地域医療の復興にむけた取り組み

日本臨床衛生検査技師会(日臨技)は、公立穴水総合病院における求人支援も展開。

能登半島地震で被害を受けた石川県内の病院検査室のうち、公立穴水総合病院においては、被災前から医療資源の少ない地域であったなどの影響もあり、災害救助法が適用される3月末以降においても体制を整えるために支援が必要と考えられてきた。

地震発生から2ヶ月が過ぎたことを受け、日臨技として臨床検査技師の現地への災害対応による人的支援は区切りをつけ、今後は復興のため、現地検査室での検査技師の採用協力にシフトすることに。

求人情報を日臨技ホームページで周知を行うとともに、日本臨床検査学教育協議会と連携し求人の協力を展開した。

今後の課題

過去の災害支援活動時の課題をクリアにしながら、今回の能登半島地震支援活動を実施した日本臨床衛生検査技師会(日臨技)は、今後の課題について、次の7点をあげている。

◆初動体制

◆被災地における臨床検査薬等の供給

◆臨床検査技師の派遣

◆臨床検査技師による派遣者の宿泊先の確保

◆都道府県臨床(衛生)検査技師会における対応

◆新たに実施した活動におけるマニュアルの作成と活動定着化のための訓練

◆限られた医療資源を効果的に分配するため、当会としての方針の策定

総括 5つの意義

こうした日本臨床衛生検査技師会(日臨技)の災害時支援活動展開実績と、抽出できた課題をふまえ、同会はこう総括している。

「各被災地で臨床検査技師は臨床検査技師等に関する法律第2条に明記されている「検体検査」、 「生理学的検査」および第11条に明記されている「採血」、「検体採取」というすべてを包括した活動を行いました。

私ども臨床検査技師の活動が被災地の皆様への医療支援のみならず、健康支援や生活環境の改善にまで寄与できたことは、医療専門職としての負託に応えることができたものと考えています。

過去の東日本大震災や熊本震災においても、臨床検査技師による支援活動が行われましたが、これら過去の支援活動と比べ、

1.日本医師会や都道府県をはじめとする関係行政・団体と連携して活動を行ったこと

2.臨床検査技師が医療チームの一員として、他の医療職と連携して災害医療に貢献できたこと

3.過去の支援活動がボランティア活動であったのに対し、今回の臨床検査技師派遣は災害救助法に基づくものとなったこと

4.石川県保健医療福祉調整本部における医薬品の供給体制と連携した臨床検査薬及び機器の提供・貸し出しが効果を挙げたこと

5.多くの業務担当分野の臨床検査技師が参加したこと

などは、意義が大きいといえます」(日臨技)