役職定年を廃止する企業も続々と…一覧表で見る「部長級・課長級・係長級」の賃金平均

役職定年は、企業が定める年齢に達した人が役職を退く制度です。

若手の意欲を高めるために設けている制度ですが、一方で40歳代や50歳代のモチベーションを奪う制度ともいえるでしょう。

そのため、最近では役職定年を廃止する企業も続々と出始めました。

今回は、役職定年をとりまく実態について解説します。

記事の後半では、役職定年の前後で年収がどれほど変わるのか解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

役職定年の実態

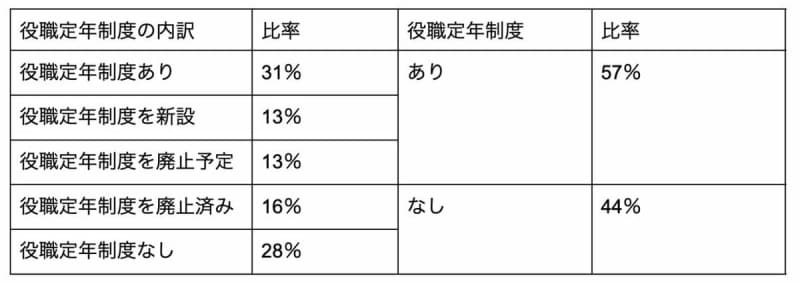

民間シンクタンクであるパーソル総合研究所は、2022年12月22日に「管理職の移動配置に関する実態調査」を公表しました。

その結果、各業界大手企業34社で役職定年制度をしいている企業が57%でした。

約6割の企業において、役職定年制があるようです。

そのうち、役職定年制度を維持する企業は、全体の44%となりました。

廃止予定としている企業が13%で、役職定年の廃止をする予定の企業もあります。

- 役職定年制度あり:57%

- 役職定年制度なし:44%

役職定年となる年齢のボリュームゾーンは、部長と課長ともに「55歳から57歳」となっています。

全体の69%が「55歳から57歳」を、役職定年年齢として設定していました。

とはいえ、役職定年は各企業で柔軟に運用されている結果となっています。

役職定年となる年齢に到達しても、役職定年を延長しているケースもみられました。

実際に、役職定年を延長している企業の割合は、全体の69%となっています。

では、役職定年を見直した企業や、見直しの背景について確認しましょう。

役職定年を廃止した企業

実際に役職定年を廃止した主な企業は、以下の通りです。

- 大和ハウス工業株式会社:2022年4月1日に一律廃止

- 山口フィナンシャルグループ:2025年3期に役職定年制度の一律見直し予定

- ダイキン工業株式会社:56歳としていた役職定年の廃止

- NEC:2021年度に管理職の役職定年を廃止

では、役職定年の廃止や見直しをする背景について確認しましょう。

役職定年の見直しをする背景

役職定年を廃止する背景としては、40歳代から50歳代のいわゆる「シニア層」のモチベーション向上が狙いです。

役職定年制度によって役職を退くと、その後の収入に影響が生じます。

収入の低下が、シニア層の働く意欲を下げる要因となっていました。

そのため、役職定年を廃止する傾向となっています。

では、実際に役職ごとの賃金がいくらなのか、確認してみましょう。

役職別にみた賃金はいくら?

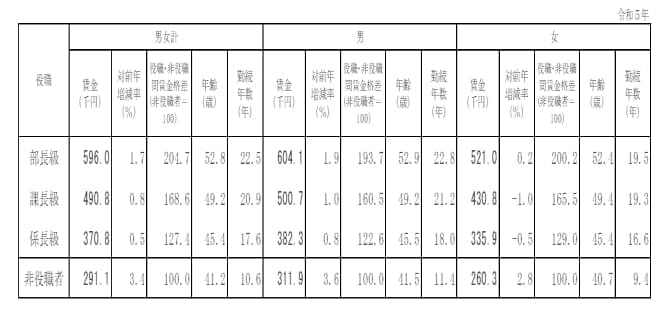

厚生労働省は、2024年3月27日に「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」を公表しました。

役職別にみた賃金がいくらとなっているか、それぞれ確認しましょう。

係長職

係長職の賃金は、37万800円でした。

一般職の賃金と比較すると、1.27倍の結果となっています。

係長職となっている人の年齢は45.4歳で、勤続年数は17.6年でした。

課長職

課長職の賃金は、49万800円でした。

一般職の賃金と比較すると、1.68倍の結果となっています。

課長職となっている人の年齢は49.2歳で、勤続年数は20.9年でした。

部長職

部長職の賃金は、59万6000円でした。

一般職の賃金と比較すると、2.04倍の結果となっています。

部長職となっている人の年齢は52.8歳で、勤続年数は22.5年でした。

また男女別に比較すると、女性に比べて、男性の賃金が高い結果となりました。

では、もし定年退職となった場合、役職を退く前後で収入がどれほど変わるのか確認しましょう。

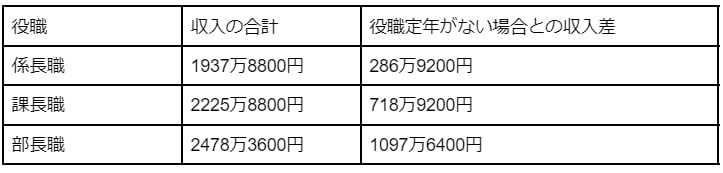

役職定年の前後で収入はどう変わる?

役職定年の年齢を55歳とした場合、60歳までの収入差がどれほどあるのか確認しましょう。

まず、役職定年を導入していない企業の場合、55歳から60歳までの収入は以下の通りです。

- 係長職:37万800円×12ヵ月×5年=2224万8000円

- 課長職:49万800円×12ヵ月×5年=2944万8000円

- 部長職:59万6000円×12ヵ月×5年=3576万円

次に、57歳から役職定年を導入している場合、55歳から60歳までの収入の合計額を計算しましょう。

55歳から56歳は、役職者なので収入は以下の通りです。

- 係長職:37万800円×12ヵ月×2年=889万9200円

- 課長職:49万800円×12ヵ月×2年=1177万9200円

- 部長職:59万6000円×12ヵ月×2年=1430万4000円

57歳から60歳は、すべての役職者が一般職となるため、収入は以下の計算式となります。

- 29万1100円×12ヵ月×3年=1047万9600円

それぞれの合計収入と役職定年のない場合の収入差は、以下の通りになりました。

【役職:収入の合計・役職定年がない場合との収入差】

- 係長職:1937万8800円・286万9200円

- 課長職:2225万8800円・718万9200円

- 部長職:2478万3600円・1097万6400円

あくまでも厚生労働省の資料にある一般職との賃金差なので、実際は企業ごとに異なります。

いずれにしても年収が下がると、働くモチベーションが失われる人は多くなるでしょう。

役職定年が今後どうなるか

役職定年のあり方は、時代や企業の事情によって異なります。

今後、制度の廃止がすすんでいくのか、引き続き注目していきましょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」

- パーソル総合研究所「管理職の移動配置に関する実態調査」

- 大和ハウス工業株式会社「60歳一律役職定年の廃止によるシニア社員の活躍推進 副業を中心とした「越境キャリア支援制度」」

- 山口フィナンシャルグループ「個人投資家さま向け会社説明会」

- ダイキン工業株式会社「65歳までの定年延長および人事・処遇制度の見直しを実施」

- NEC「役員の任期に関する制度改定について」