教員を育てるための学校である埼玉県師範学校が設置されてから、ことしで150年を迎えます。

さいたま市浦和区の県立文書館では、江戸時代から戦後にかけての教育の歴史を振り返る企画展が開かれています。

この企画展は、近代的な学校制度を定めた学制の施行から、去年で150年目、そして、教員を育てるための学校である埼玉県師範学校=今の埼玉大学教育学部が設置されてから、ことしで150年を迎えることを記念して開かれました。

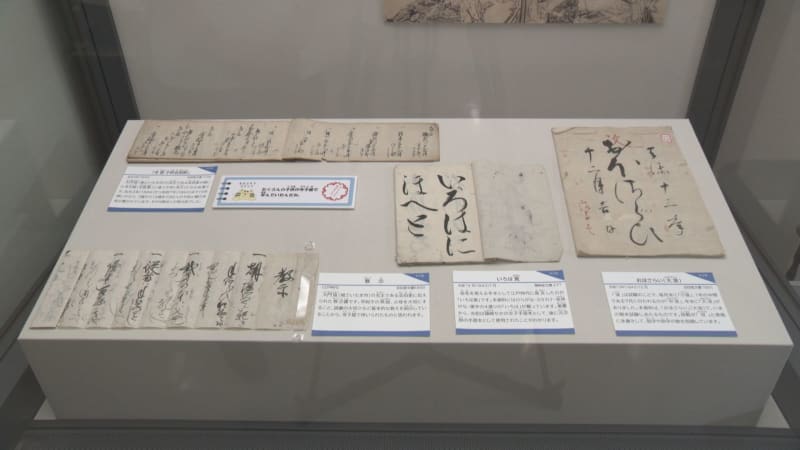

会場では、日本の教育が江戸時代から戦後にかけてどのように移り変わってきたか、当時の資料や解説のパネル、それに映像で紹介しています。

「いろは覚」は、ひらがなやカタカナを覚えるための教科書で、江戸時代に寺子屋で使われていました。

当時の試験の答案の表紙に赤い字で書かれている「改」は、師範の採点が終えたことを示しています。

また、月末の「小浚」1年の中間である7月の「中浚」それに年末の「大浚」と今の子どもたちと同じように、定期的に試験が行われていたことが分かる資料も見ることができます。

このほか、正しい筆の持ち方を図で説明した教科書や、岩槻や川越など4つの藩が藩士の子弟を教育する藩校での取り組み、全国で共通の教科書を使うことを求める明治時代の建議書も展示されています。

企画展「みんなの学校」は、県立文書館でことし9月1日まで開かれています。