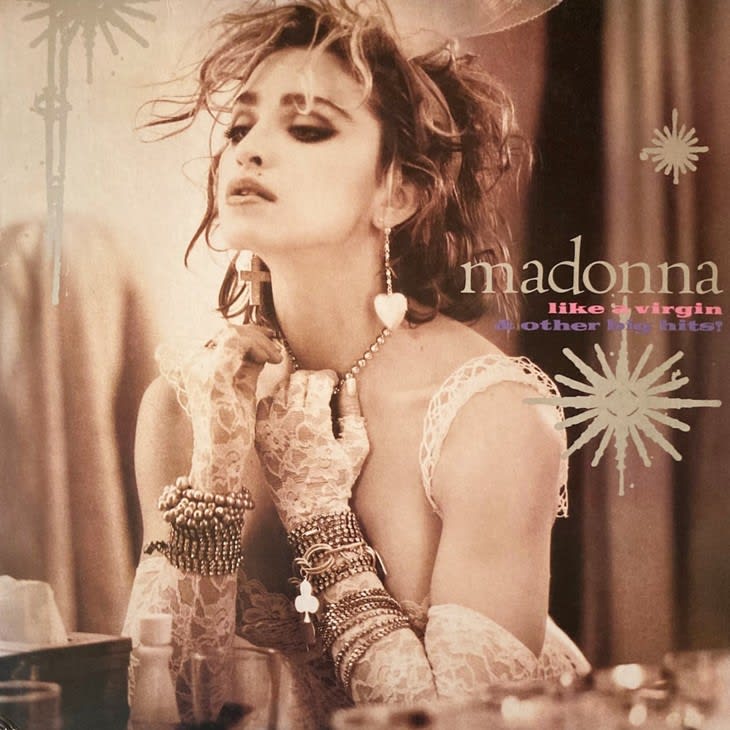

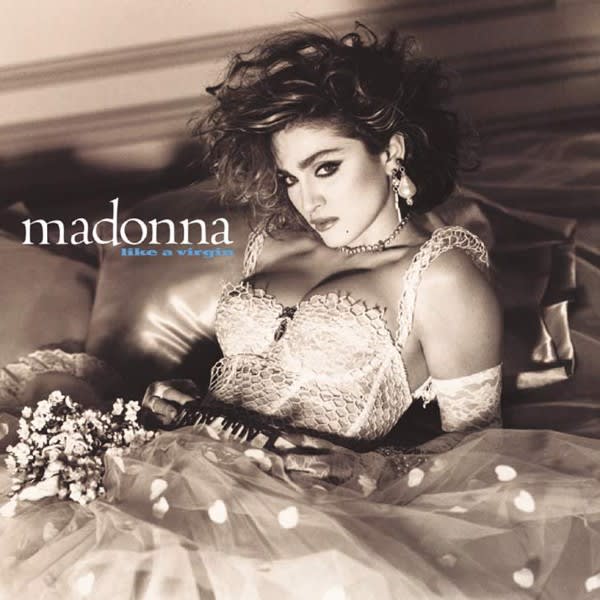

リ・リ・リリッスン・エイティーズ〜80年代を聴き返す〜 Vol.53 Like A Virgin / Madonna

久々に洋楽がトピックになった “盆ジョヴィ” !

先日、テレビの情報番組で、ボン・ジョヴィの「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」(1986年)に合わせて “盆踊り” を楽しむ人々の様子が放映されたのを、たまたま見ました。アメリカのボストンで4月末に開催された『JAPAN FESTIVAL BOSTON』での出来事だそうですが、実は、2018年夏の中野駅前での盆踊り大会でこの曲が使われたのが始まりで、遂に本国に逆輸入されたというお話です。“盆ジョヴィ” というベタなシャレに、思わず苦笑してしまいましたが、しみじみ感じたのは、テレビで洋楽の話題が取り上げられるのは久々だなぁ、ということでした。

エンタテインメント業界における、音楽自体の存在感もすっかり地に落ちた昨今ですが、その中でも洋楽はほんとに肩身が狭いらしい。日本レコード協会が発表しているデータを見ると、2023年の “CDの生産高” は、全体で1,087億8,600万円で、その内、邦楽が966億5,300万円に対し、洋楽が121億3,200万円。洋楽はたった11%です。今やCDだけじゃ判断できませんが、音楽配信のほうは邦洋別のデータがありません(2023年の音楽配信売上実績は全体で1,164億9,800万円)。まあざっくり洋楽のシェアは1割くらいしかないと考えていいでしょう。

音楽好きが集まっているだろうこの Re:minderでさえ、洋楽関連のコラムは概ね人気がないそうです。もはや洋楽は、“盆ジョヴィ” くらいのアホみたいなネタでもないと、テレビでは取り上げてくれないのでしょうね。

綺羅星のような40年前のシングル市場

これが40年前の1984年ならどうだったか。同じくレコード協会のデータで、こちらは “アナログレコードの生産高” になるのですが、全体1.465億7,000万円で、洋楽は490億9,500万円。シェア33.5%です。ちなみにカセットテープ、CDなどを合わせた音楽ソフト全体は2,741億1,100万円。今よりかなり市場が大きい上に、シェアは3倍。洋楽はもっとずっと幅を利かせていたのでした。

時代は “第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン”。1964年、ビートルズの米国進出をきっかけに英国のロックバンドが米国市場を席巻したのが第1次。今度はMTVの開局(1981年)とともに、いちいち米国へ出かけてマメなプロモーションをすることなく、キャッチーなミュージックビデオ(当時はプロモーションビデオ = "PV" という言い方のほうが一般的でしたね)さえあればヒットにつながる、という背景のもと、再び英国アーティストが次々と全米ヒットチャートを賑わせていました。

一方、迎え撃つ米国サイドも、マイケル・ジャクソン、プリンス、マドンナという、飛ぶ鳥を落とすような勢いだった御三家に、シンディ・ローパーのようなイキのいいのも加わって、鉄壁の陣容。この御三家がいずれも1958年生まれであること、そして “プリンス” も “マドンナ”も本名であることは、ホント、神様が仕組んだ舞台劇のようでしたね。ともかく、1984年の洋楽は米モノも英モノも、空前の活況を呈していたのです。

何よりやはり、MTVの存在によって、シングルが充実していました。日本ではまだまだ、1989年に「スペースシャワーTV」がスタートするまで “音楽専門チャンネル” というものが存在しませんが、それが却って、海外アーティストのPVが観たい、洋楽ヒット曲が聴きたいという渇望感を煽ることになっていたかもしれません。

1983〜84年のシングルヒットをざっと見渡しても、当時ふつうに社会生活を送っていた人なら誰もが口ずさめるような、ヒット洋楽がゴロゴロ転がっています。

▶ マイケル・ジャクソン「ビリー・ジーン」「今夜はビート・イット」 ▶ アイリーン・キャラ「フラッシュダンス… ホワット・ア・フィーリング」 ▶ カルチャー・クラブ「君は完璧さ」「カーマは気まぐれ」 ▶ ディキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ「カモン・アイリーン」 ▶ フィル・コリンズ「恋はあせらず」 ▶ デヴィッド・ボウイ「レッツ・ダンス」「チャイナ・ガール」 ▶ ポリス 「見つめていたい」 ▶ ユーリズミックス「スウィート・ドリームス」(… 以上83年)

▶ プリンス「ビートに抱かれて」「パープル・レイン」 ▶ シンディー・ローパー「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」 ▶ ザ・スタイル・カウンシル「マイ・エヴァ・チェンジング・ムーズ」 ▶ リマール「ネバーエンディング・ストーリーのテーマ」 ▶ ワム!「ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ」…

そして、忘れようとしても忘れられない、これらと比べてもさらに燦然と輝いているのが、マドンナの「ライク・ア・ヴァージン」でしょう。

「ライク・ア・ヴァージン」のいいところ

40年前の10月31日にリリースされた、マドンナの6枚目のシングル「ライク・ア・ヴァージン」は、彼女にとって初めての全米シングルチャート1位獲得曲(しかも6週連続)でした。ヴェニスで撮影されたPVや、ウェディングドレスを模したステージ衣装、女性が “処女のように” と歌うメッセージ性などが、社会現象となるほど話題を呼び、彼女を単なるポップスターから “スーパースター” へ、あるいは “時代のアイコン” へと変容させた曲と言われています。

ま、たしかにその後、マドンナは稀代のスーパースターとなっていきましたし、この曲の歴史的な重要性もよく分かります。ただ私は、この曲を歌う彼女は大好きですが、その後のアーティスト=マドンナの活動にはあまり興味がなく、売上や社会への影響などはともかく、単純に1つのポップソングとして、「ライク・ア・ヴァージン」が素晴らしいと思いますし、私にとってはそれで十分、それが大事なんです。“「ライク・ア・ヴァージン」> マドンナ” って感じです。

そりゃあ、これまでに全米No.1シングルだけで12曲も送り出しているマドンナにとっては、「ライク・ア・ヴァージン」も “one of them” かもしれませんが、これを書くのに改めて、冷静にそれらを聴いてみましたが、やはり、この曲を超える “いいポップソング” はないなー、と思いました。“いいポップソング” ってなんなの? と問われると、明確には言えないのですが、ひとつ思うのは “何度聴いても飽きない” ってことです。この曲は、圧倒的な “ポジティブ感” というか、歌もサウンドもめちゃ明るくて、何度聴いてもその度に、小さな喜びを与えてくれるのです。

なんでこういうふうにつくれたんだろう? その理由の1つとして推測するのが、ここでは彼女がシンプルにシンガーに徹していることです。キャリアを重ねるとともに、自作品のソングライティングやプロデュースに関わりを深めていくのはまあ自然なことですが、パワフルなポップソングが生まれる条件として、それはどちらかというとマイナスに働きがちである、と私は考えています。

「ライク・ア・ヴァージン」は作詞がビル・スタインバーグ(Billy Steinberg)、作曲がトム・ケリー(Tom Kelly)。シンディ・ローパーの「トゥルー・カラーズ」なども書いたコンビです。曲のデモテープを聴いた瞬間に、マドンナは狂喜したそうです。プロデュースはナイル・ロジャース(Nile Rodgers)。83年にデイヴィッド・ボウイのアルバム『レッツ・ダンス』を大ヒットさせ、プロデューサーとして最も冴えていた時期です。で、最初のベーシック録音から最後のミックスダウンまで、「ナイルはだいたいスタジオにいたけど、彼女はずーっといた」とエンジニアのジェイソン・コーサロ(Jason Corsaro)が語っています。この曲をレコーディングするのが、彼女はよほど嬉しくてたまらなかったんでしょうね。

この曲のいちばんの魅力である、マドンナの少女のようにキュートで元気なボーカルは、レコーディング時の彼女のそういうハッピーな気持ちの現れでしょう。歌の力量や声の強さといったものはキャリアとともに進化していくのでしょうが、この時のこの歌のテイクは何物にも代えがたい、一瞬の、だけど永遠の輝きを放っています。

ナイル・ロジャースのアレンジもいいですね。とてもシンプルでラフに聴こえるけど、ちゃんとツボを押さえてる。日本人だとシングルってことで気合が入って、いろんな音を入れてしまったり、もっとスマートでソリッドなビートにするんじゃないかな。でも、ざっくばらんに思える演奏はヒューマンな味を生んでいるし、元 "Chic" のトニー・トンプソン(Tony Thompson)のドラムは、たった1パターンのフィルインをひとつ覚えのように繰り返しているけど、それが結局サウンドの “顔” の1つとなっています。何より、このアレンジの “カナメ” であるシンセベースの王道的リフは、やはり元 “Chic" のバーナード・エドワーズ(Bernard Edwards)が陰ながらエレキベースで補完することで、ふくよかで明るい中低域を実現しています。考えてないようで実は考え抜かれている、“憎い” アレンジだと思います。

「昔はよかった」だけど……

完璧なポップソングの1つだと思う「ライク・ア・ヴァージン」ですが、前述の通り、40年前の音楽市場には、他にもたくさんの優れたポップソングが次々と出現しました。身も蓋もなく言えば、根本の理由はやはり利益の追求でしょう。MTVというメディアが力を持って、ここでオンエアされればシングルが売れるという方程式が生まれ、それに各レコード会社が飛びついたのです。

でももちろん、音楽もPVも魅力的でなければ、何度もオンエアされないし、何度もオンエアされることでレコードがヒットするのですから、結局は作品内容をよりよいものにするしかありません。魅力的なものができれば売れるんだ、という夢を描ければ、人はがんばりますよね。がんばればいいものができるわけじゃありませんが、がんばらないより当然、可能性は広がりますよね。

哀しいかな、テレビでは “盆ジョヴィ” くらいしか取り上げられないご時世になってしまいました。ラジオもすっかり勢いがありません。ストリーミング配信の市場では、アルバムやシングルという概念そのものがないようなものですし、〈プラットフォーム全体の聴取回数〉分の〈ある曲の聴取回数〉で、ある曲の売上が決まる仕組みですから、よほどその曲に聴取が集中しないかぎり、さほど大きな売上にはならないはずです。 “曲がヒットして、レコードが売れて、儲かる” というビジネス回路は綻びつつあるのです。

時計の針は逆には進みません。たくさんのアーティストやクリエイターやレーベルが、ヒットや一攫千金を夢見て、しのぎを削っていたのは、もう昔話なのかもしれません。でも、それを “寂しい” と思うのは、昔のモノサシで今を見ているから。 “懐かしむより、超えていけ!” ですね。

カタリベ: ふくおかとも彦