by 津田 昌宏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)は10日、湧水と大気の温度差を利用した「湧水温度差発電」が可能なことを実証したと発表した。

産総研の物理計測標準研究部門 応用電気標準研究グループ 天谷康孝 研究グループ付、地圏資源環境研究部門 地下水研究グループ 井川怜欧 上級主任研究員と、国立大学法人 茨城大学 大学院理工学研究科 一ノ瀬彩 助教が共同で発表。技術の詳細がElsevier出版の学術誌「Energy Conversion and Management」に6月2日付で掲載された。

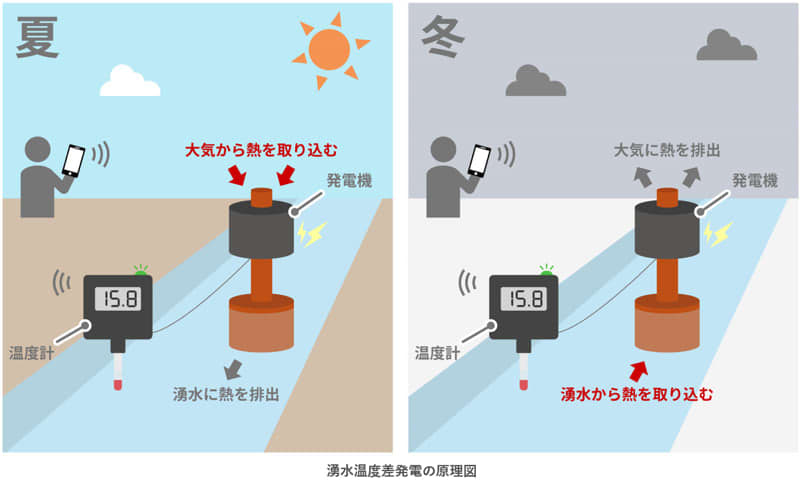

湧水の温度は、地表の気温変化の影響を受けにくく、昼夜、1年間を通してほぼ一定な性質があるため、大気と湧水の間には自然な温度差があるという。

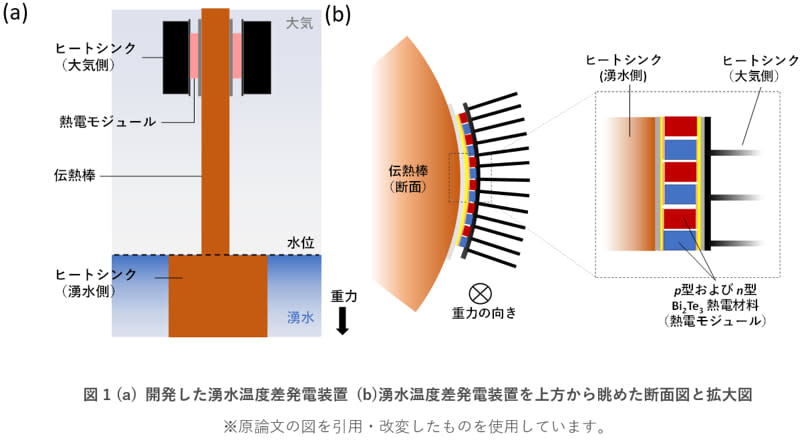

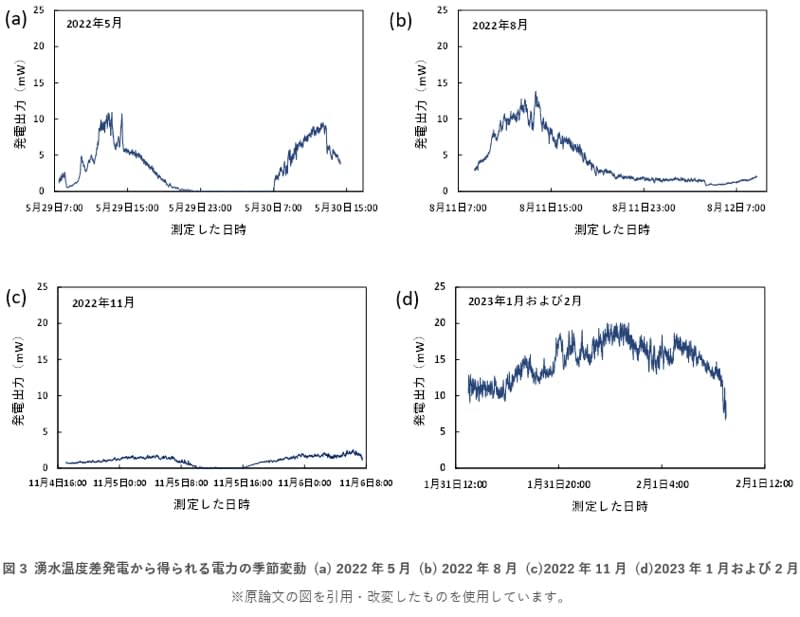

この温度差を電力に変換する熱電発電を用い、湧水に浸すだけで発電する「湧水温度差発電」を考案し、安定した電力供給が可能な湧水温度差発電装置を開発。また開発した発電装置を実際に湧水に設置して発電することで、電池なしで水温を計測し、無線通信で自動的にデータ収集できることを実証した。

「湧水温度差発電」は湧水の熱エネルギーを電力として利用するため、湧水と大気との間に温度差がある限り、電池切れの心配がないとする。この技術を用いることで、湧水の温度や気温、湿度、圧力などさまざまな環境計測が可能。連続的な環境計測により、人為的な活動などによる湧水の変化の早期発見に貢献できるという。

湧水の持つ多面的価値を示すことで、地域住民の関心を取り戻すことが可能となり、その結果として、失われつつある地域の水辺環境の復元を含めた地域資源の保全と、流れ去る湧水の熱エネルギーを電気として有効利用することで持続的な利活用につながることが期待されている。