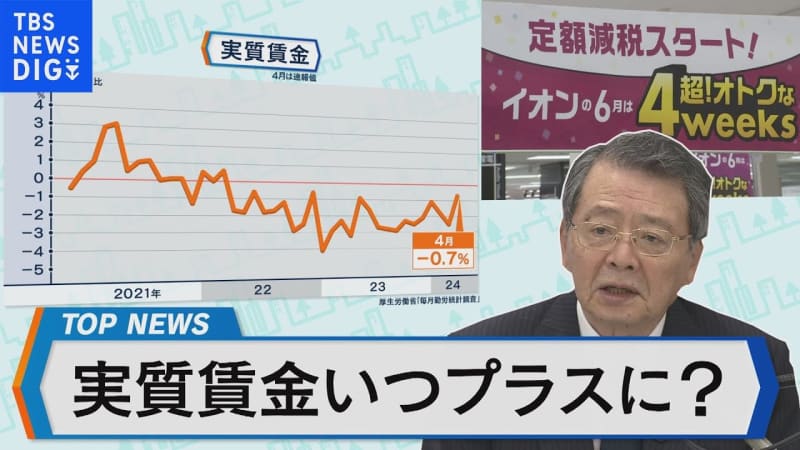

物価の変動を反映した4月の実質賃金は減少の幅は縮小したものの、25か月連続でマイナスに。実質賃金のプラスへの転換はいまだ見通せない状況だ。

実質賃金25か月連続でマイナス 「定額減税セール」で消費喚起

東京・台東区の百貨店「松屋浅草」。6月1日から始まった定額減税に合わせたセールが行われていた。1人あたり4万円の減税にちなんで、通常5120円の国産黒毛和牛が4000円で提供されるほか、和牛を使った高級ビーフカレーの詰め合わせセットも1パック分お得な4000円に。

2人暮らしで8万円の減税となる50代の女性客は「少し贅沢なものを買える。夏休みの旅行で沖縄の方に行こうかな」という。松屋浅草の鈴木章浩営業部長は「定額減税導入を機に消費動向の変化に繋がり、購買に繋がって売上アップに繋げられれば、我々としては大変ありがたい。6月の後半から7月はボーナス月ということもあるので、プラス一品、今までは買い控えていたものを買ってみようかという“プチ贅沢”に繋がれば我々としても大変ありがたい」と語る。

大手スーパーのイオンでも定額減税セールを実施。寝具セットやテレビなど、通常5~6万円で販売している商品を税抜4万円均一で販売するなど、各社消費に期待を込めている。

岸田文雄総理:

定額減税による手取り増の効果を、国民の皆様によりしっかりと実感してもらうことで、消費者マインドを喚起し、消費の拡大やさらなる投資や賃上げにつながるという経済の好循環を実現していく。

しかし、これには消費者からも、経済界からも懸念の声が上がる。

経済同友会 新浪剛史代表幹事:

物価がどんどん上がっていく。つらいと思っている。消費押し上げ効果は政府が考えたほどにはならないと思う。

実質賃金25か月連続減 中小賃上げで好循環は?

今週、大幅な賃上げが実現した春闘を受けた、初めての賃金統計が発表された。物価の変動を反映した4月の実質賃金は、2023年の同じ月と比べて0.7%減って、25か月連続の減少となり、過去最長を更新した。ただ下げ幅は3月と比べて1.4ポイント改善している。

また、7日に発表された家計調査によると、2人以上の世帯が消費に使った金額は、2023年の同じ月と比べて0.5%増えた。プラスになるのは14か月ぶりだ。しかし内訳を見ると、食料が2.7%の減少となるなど、支出を抑える動きは続いている。定額減税16万円、4人暮らしの40代の来店客は「貯蓄というか補填ではないが、NISAに回す」と話す。

こうした中、日本商工会議所は、2024年の中小企業の賃上げ率が3.62%だったと発表した。

日本商工会議所 小林健会頭:

賃上げをしようという意向を示しているところが7割近くになっている。防衛的な賃上げもあるが、トータルで言えば賃上げしようという機運が出てきている。みんな頑張ってやってくれている。

経済の好循環が中小企業にも広がり、実質賃金がプラスに転じるのはいつになるのか。

25か月連続マイナス 実質賃金いつプラスに?

2024年4月の実質賃金は、2023年4月と比べて0.7%減り、25か月連続の減少となった。ただ減少幅は3月より1.4ポイント改善している。4月は春闘の結果を受けて実際に給与が引き上げられて期待されていた。名目賃金は確かに久しぶりに2%以上の上昇で実質賃金も上向きにはなったが、物価の上昇が効いているのかプラスにはならなかった。

連合の集計によると、2024年の賃上げ率は全体で5%台。中小組合でも4.45%の高い伸びだった。日本商工会議所のまとめは3.62%で、大企業と中小企業の間に格差が残っていることは鮮明に出ている。

――中小企業でも3%台が出たことは頑張ったといえるか?

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

過去は自分たちが考えている予想ベースよりも下がっているのが実績だと思うが、今回に関しては予想通り、もしくはそれより上回るって形になっている。相当、中小企業の経営者が頑張ったと思う。

――実際にこの春闘が妥結して給与が払われることになる。5月、6月、7月と実際に給与が引き上げられていく。見通しはどうか?

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

当社で考えている今後の「実質賃金」の予想は、希望も含めて、10~12月ぐらいにプラスになると思っている。

――夏は難しいと。「名目賃金」は、順調に多分伸びていくか。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

4月分だけでなく5月、6月にかけて春闘で決まった分が反映される企業数の割合が多くなるので上がっていくと思う。問題は「消費者物価」。またしばらく上がる予想なので、トータルすると実質賃金のプラス化は、夏以降、秋ぐらいではないか。

――電気代の値上げや円安の反映があってコストプッシュが根強い中、消費はどうなっているのか。

2024年4月の家計調査で2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で、2023年の同じ月と比べて0.5%となった。プラスになるのは14か月ぶり。ただ、授業料等や仕送り金の増加の影響が大きく、食料は2.7%の減少となるなど支出を抑える動きは続いている。実質消費が久々のプラスという明るい数字が出たが、素直に喜べない。1つは4月に3連休があって、2023年はなかったので、その分の嵩上げがあった。そして授業料、仕送り金という義務的な経費の増加が大きく効いている。

――消費の中身を見ると、回復したとはなかなか言い難い。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

4月の単月だけだ。

さらに、家計の動きがこれから先どうなるか、現状を矢島氏に分析してもらった。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

この2人以上世帯の消費支出のグラフは、2019年を100として、そこからどう動いているかというのを消費の中身を必需的支出(食料、住居費、光熱費など)と自分で選べる裁量的支出(外食、娯楽、サービスなど)を分けているもの。2021年と2022年の2年間ぐらいを見ると、コロナ禍の問題と物価高という2つの要因で動いている。足元の食料など必需的支出が明確にマイナスになってきているので、かなり切り詰めているのが見て取れる。消費の中身が痛んでいる感じはする。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

コロナのときとその後の状況を見ると、2020年はコロナ禍があったが、支給もあり、お金を使えなかったので家計の貯蓄額は増えていた。ところがインフレになって、だんだん目減りして、今足元で起こっているのは、家計の貯蓄率も貯蓄額もマイナスになってきている。インフレで、25か月連続実質賃金マイナスというのがじわじわストックベースでも効いてきているというのが、統計からもはっきり出てきている。

――定額減税がいよいよ6月から始まった。効果はいかほどか。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

コロナ禍に1人あたり特別給付金10万円があり、「可処分所得」がものすごく上がった。ただコロナ禍で使えなかったので消費額は落ちたというのが当時の特徴的な動きで貯蓄に回った。今回は定額減税4万円で可処分所得が上がるので、それに伴って「実質家計消費」が少し上がっているが、2割から3割ぐらい消費に回ることを前提にいろいろなものを合わせるとこういう感じのラインになるのではないかという予想だ。

――緩やかに回復していき、消費は増えるが、そんなに強い動きにはならない。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

2022年ぐらいのラインを見るとそれほど増えていない。

――実質所得を年内にプラスにして、消費拡大に回さないと好循環にならないが、つなげていくためには何が必要か。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

まず好循環の動きを止めないためには2025年の2月、3月に起こる春闘で賃上げの動きを止めないように、企業は稼いでもらって、経営者はきちんと労働分配するという流れを止めないことがまず一番重要。もう1つは、政府の方で2025年度にPB財政の黒字化の目標が終わるので、その先どうするかという議論を始めている。国民負担の話をどうするか考える必要がある。ちょうど所得環境・消費環境がかなり悪い中で、慌てて負担増の話をやってしまうと消費がポキッと折れてしまうリスクを考えた方がいい。

――負担より分配の方が大事な局面だということか?

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

実質賃金のプラスが見えた段階でそういう議論を始めてよいが、見えない段階でそれ(負担増)をやってしまうと消費マインドが落ちてしまう。かなり消費環境が悪いと思うのでかなりリスクだ。

――電気代・ガス代の補助再開、さらなる減税や給付金の議論も2024年後半にかけて出てくる可能性も?

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

自民党は、選挙やいろんな問題があるので、絡めて出てくる可能性は十分ある。

――ここまでマインド悪化させてしまったことは政策的には誤算だったのか。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

減税策をもう少し前倒しでやっていれば多分こういうことにはならなかった。状況が悪いという認識のもとで政策を考える局面になっている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月8日放送より)