by 井上孝司

前回は、「路線図では離れた駅同士、あるいは離れた路線同士に見えるが、地図で確認すると実際には近接している事例がある」という話を書いた。今回は、その逆パターンを取り上げる。

名鉄は素通りする下地と船町

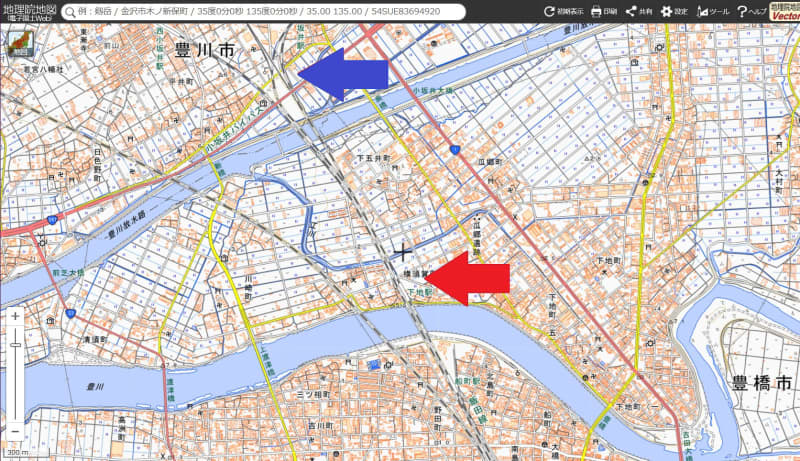

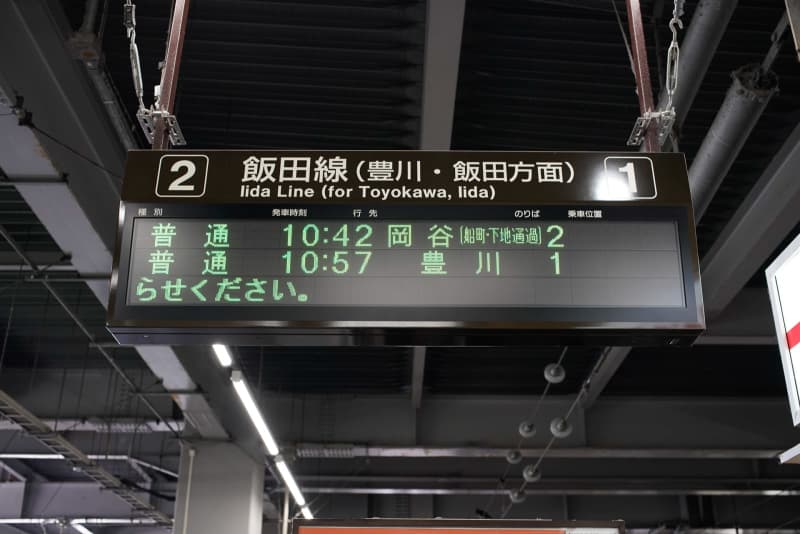

時刻表の索引地図で東海地方を見ると、豊橋駅の西方に、船町駅と下地駅がある。いずれもJR東海・飯田線の駅だ。ところが、この場所を地図で見ると、名鉄名古屋本線も一緒くたになっているように見える。

第57回でも書いたように、豊橋駅から平井信号場までの区間は、飯田線と名鉄名古屋本線が線路を共用している。その、共用している区間の途中に、船町駅と下地駅がある。しかし、この両駅はあくまで「飯田線の駅」であるから、名鉄名古屋本線は全列車がこの両駅を素通りする。名鉄名古屋本線にとっては「物理的には存在するが、論理的には存在しない駅」というわけだ。

伯備線の列車が素通りする伯備線の駅

似たような話が、中国地方の山中にもある。

倉敷と米子・出雲市方面を結ぶ伯備線。その途中にある新見駅は、姫路からの姫新線が伯備線と合流する駅。西方には芸備線が分岐するが、これは新見駅ではなく、米子方に2駅行った備中神代駅から分岐する。

そして、新見駅と備中神代駅の間に、布原という駅がある。れっきとした伯備線の駅だが、伯備線の列車は1本も停車しない。よしんば停車することがあっても、それは対向列車との行き違いが目的で、乗降はできない。業界用語でいう「運転停車」である。

布原駅に停車する列車はすべて、新見から備中神代を経由して芸備線に直通する列車。だから、伯備線の布原駅に行くには、伯備線ではなく芸備線の時刻表を見なければならない。

そもそも布原という駅、昔は行き違いのための信号場で、ついでに(?)客扱いもしていた。1970年ごろには、D51形蒸気機関車の三重連がここを通ることで知られており、それを撮影する人が大量に押し寄せていた。

しかし、もともと駅の周囲は辺鄙な山村で、人家はきわめて少ない。利用者の数は推して知るべし。だから「芸備線の列車だけ止めれば用は足りる」という事情らしいが、ホーム長が1両分しかない事情もありそうだ(伯備線の普通列車は、電車だと最短で2両編成)。

片方の路線にだけ駅がある

船町、下地、布原の各駅はいずれも、「ホームがあるのに素通りされる」駅。ところがそんな事例ばかりではなく、「地図や路線図の上では駅があるのに、行ってみたらホームがなくて素通りされる」駅もある。

いわゆる緩急分離の複々線、つまり各駅停車の線路(緩行線)と、急行・快速の線路(急行線または快速線)が並んでいて、そのうち緩行線にだけホームがある事例なら、めずらしくもなんともない。では、緩急分離ではない複々線では?

そこで、まずは阪急電鉄。大阪梅田~十三間は、東から順番に京都線、宝塚線、神戸線が並ぶ三複線になっている。そして時刻表の索引地図を見ると、駅は大阪梅田~中津~十三と並んでいる。

ところが、中津駅のホームが存在するのは宝塚線と神戸線だけで、京都線はホームがない。だから、中津駅に行こうとしたら、宝塚線か神戸線の各駅停車に乗らなければならない。知らずに京都線の各駅停車に乗ると降りられない。三複線にしたときに用地がなくて、こうなってしまったとの話。

そこから南下して、今度は南海電鉄。時刻表の索引地図を見ると、なんば~今宮戎~新今宮~萩ノ茶屋~天下茶屋と駅が並ぶ。そしてここは、東側が高野線、西側が南海本線の複々線になっている。

ところが、このうち今宮戎駅と萩ノ茶屋駅は高野線のホームしかない。南海本線の列車は素通りするから、高野線の各駅停車に乗らなければならない。こうした事情があるため、高野線では「各駅停車」、南海本線では「普通」と用語の使い分けが行なわれているのがおもしろい。

地図と路線図の両方から確認

このほか、2つの路線が並行して走っており、そのうち片側にだけ駅が存在する事例もある。陸羽東線の南新庄駅(目の前を素通りするのは奥羽本線)、それと八高線の北藤岡駅(同じく高崎線)が有名だ。先に挙げた下地駅も、目の前を東海道本線が走っているが、そちらに駅はない。

地図上では1本の線で描かれているが、乗る列車の路線次第では素通りされてしまう。これは地図だけ見ていると間違いのもとになるので、路線図も確認しないといけないことになる。