2024年公表の都道府県別「赤字法人率」調査

国税庁が2024年公表の「国税庁統計法人税表」によると、2022年度の赤字法人(欠損法人)は189万5,402社だった。普通法人(292万2,972社)の赤字法人率は64.8%で、年度ごとの集計に変更された2007年度以降では2021年度の65.34%を下回り、最小を更新した。

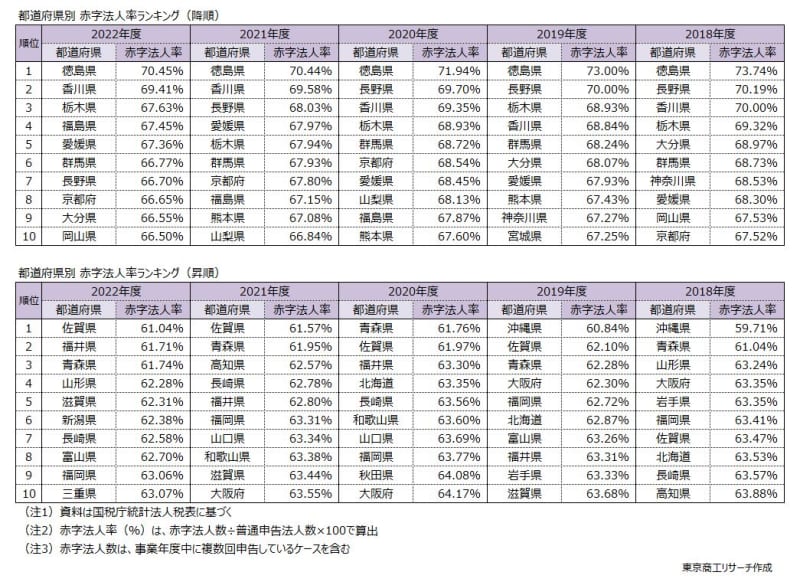

都道府県別では、最大が徳島県の70.45%(前年度70.44%)で、2007年度から16年連続ワーストを続けている。一方、最小は佐賀県の61.0%(同61.5%)で、2年連続で赤字法人率が最も小さい都道府県となった。

産業別で赤字法人率が悪化したのは建設業のみで、59.5%から60.4%と前年度比0.9ポイント上昇した。建設業は3年連続で赤字法人率が上昇している。公共工事の入札対応で黒字を維持する必要性が高く、他産業に比べて赤字法人率は低い傾向にある。だが、コロナ禍や人手不足、資材価格の高騰などを背景に、経営悪化から赤字に陥った事業者が増えているとみられる。

コロナ禍初期の2020年度は、リーマン・ショック後の2010年度以来、初めて赤字法人率が悪化した。だが、コロナ関連支援が広がった2021年度以降は赤字法人率は2年連続で改善し、2022年度は過去最小を更新した。ただ、赤字法人率の低下が本来の受注改善か、コロナ関連支援の効果によるものか判然としない部分を残している。そのため、コロナ関連支援が終了する2023年度以降の赤字法人率も引き続き注視していくことが必要だ。

※本調査の赤字法人率は、国税庁公表の「国税庁統計法人税表」のデータを元に、普通法人を対象に「赤字(欠損)法人数÷普通申告法人数」×100で算出した。

※普通法人は会社等(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社)、企業組合、医療法人などを含む。

赤字法人率64.8%、過去最小を更新

2022年度の全国の普通法人292万2,972社のうち、赤字法人は189万5,402社(年2回の複数納税を含む)だった。赤字法人率は64.8%で前年度を0.5ポイント下回り、2007年度以降の最小を更新した。一方、普通法人の増加(287万3,908から292万2,972社)に伴い、赤字法人数は前年度から0.9%増加(187万7,957から189万5,402社)し、3年連続で増加した。

赤字法人率はリーマン・ショック後の2010年度に75.7%まで上昇し、以降は2019年度まで9年連続で減少が続いた。2020年度はコロナ禍の影響が深刻で10年ぶりに赤字法人率が上昇したが、持続化給付金や雇用調整助成金など、資金繰り支援が奏功し、2021年度と2022年度は連続で赤字法人率が減少している。

都道府県別 38都道府県で赤字法人率が改善

都道府県別では、38都道府県で赤字法人率が前年度より改善し、9県で悪化した。改善幅が最大だったのは山形県(63.8から62.2%)で、前年度を1.6ポイント下回った。

赤字法人率の最小は、佐賀県の61.0%(前年度61.5%)で、全国の64.8%を3.8ポイント下回り、2年連続のトップ。次いで、福井県61.7%(同62.8%)、青森県61.7%(同61.9%)、山形県62.2%(同63.8%)、滋賀県62.3%(同63.4%)の順。2016年度から2019年度まで4年連続、2007年以降では合計11回トップだった沖縄県は、コロナ禍で主要産業の観光業や建設業が大きな打撃を受けたこともあり、ワースト19位に沈んだ。

赤字法人率ワーストは、70.45%(同70.44%)の徳島県で16年連続。2021年度は前年度比1.5ポイント減の大幅改善だったが、2022年度は同0.01ポイント増とわずかに前年から悪化した。以下、香川県69.4%(同69.5%)、栃木県67.6%(同67.9%)、福島県67.4%(同67.1%)、愛媛県67.3%(同67.9%)の順。

徳島県は、木工関連など地場産業の低迷のほか、少子高齢化や人口減少による地域経済の停滞などを背景に、赤字法人率が高止まりしている可能性がある。

赤字法人数、35都府県で増加

都道府県別の赤字法人数は、35都府県が増加、12道県が減少だった。最も増加率が大きかったのは、沖縄県の前年度比4.0%増(1万8,665から1万9,423社)で、増加率最大は3年連続。次いで、岩手県の同2.6%増(1万1,589から1万1,893社)、高知県の同2.3%増(7,590から7,770社)、和歌山県の同2.18%増(9,959から1万177社)、福岡県の同2.16%増(6万7,820から6万9,287社)の順。

減少率では、最大が山形県の同2.0%減(1万1,445から1万1,210社)。次いで、新潟県が同1.9%減(2万4,695から2万4,223社)、長野県が同1.06%減(2万8,424から2万8,122社)、石川県が同1.04%減(1万5,437から1万5,275社)、群馬県が同0.8%減(2万7,160から2万6,921社)の順。

地区別 9地区すべてで改善

地区別では、9地区すべてで前年度よりも赤字法人率が改善した。

赤字法人率が最も低いのは北陸の62.6%(前年度63.9%)で、唯一の62%台だった。次いで、北海道63.4%(同64.1%)、近畿63.9%(同64.55%)、九州64.3%(同64.52%)の順。最も改善幅が大きかった北陸(63.9%から62.6%)は、赤字法人率が前年度から1.3ポイント低下した。

赤字法人率の最大は、四国の67.9%(前年度68.0%)だった。

産業別 建設業を除く9産業で改善

産業別の赤字法人率では、最大が小売業の71.3%(前年度71.9%)だった。次いで、製造業の68.0%(同69.0%)、農・林・漁・鉱業の67.50%(同67.54%)の順。

赤字法人率が悪化したのは、建設業の前年度比0.9ポイント増(59.5から60.4%)のみだった。建設業は3年連続で赤字法人率が上昇している。

赤字法人率が改善した9産業のうち、最大の改善は卸売業の同1.7ポイント減(64.7から63.0%)だった。卸売業のなかでも「鉱物、金属材料」は同3.4ポイント減(51.4から48.0%)と大幅に改善したが、「医薬品、化粧品」は同0.2ポイント増(66.5から66.7%)と唯一増加した。

2022年度の赤字法人率は64.8%で、年度集計となった2007年度以降の16年間で最小を更新した。コロナ禍当初の2020年度は10年ぶりに赤字法人率が悪化に転じたが、コロナ関連支援効果もあり、2021年度と2022年度は連続して改善した。ピークのリーマン・ショック後の2010年度(75.7%)と比較すると、2022年度の赤字法人率は10.9ポイント低下し、事業者の経営が徐々に改善してきたことがみて取れる。

ただ、2023年度以降はコロナ関連支援の縮小・終了が進むうえ、円安や物価高、コロナ禍前から深刻だった人手不足に伴う人件費の高騰など、事業者の収益を圧迫する問題も深刻化している。

赤字法人率の上昇が倒産増に直結するわけではないが、経済状況の判断には重要な指標であり、地域や産業ごとの数値の変化も含め、引き続き注意を払っていく必要がある。