「児童労働」は日本ではあまり聞きなれない言葉かと思いますが、国際労働機関(ILO)によると世界には1億6,000万人の子どもが児童労働に従事(※2021年統計)し、うち女の子は6,300万人、男の子は9,700万人になります。

そして1億6,000万人のうち7,900万人の子どもが危険有害労働に従事しているという結果がでています。

そこで今回は、世界中で起きている児童労働の実態と日本との関わりについて、そして毎年6月12日に定めている「児童労働反対世界デー」について掘り下げてみます。

児童労働とは?その内情

児童労働とは、義務教育を受けるべき年齢である15歳未満(途上国は14歳未満)の子どもが教育を受けずに大人と同じように働くこと、および18歳未満の危険・有害な労働としています。

児童労働を生み出す原因は主に「貧困」そして「教育機関の欠如」があります。

近くに通える学校や通学の手段がなかったり、貧困ゆえに制服や文房具代、昼食代を払うことができないこと、親がそもそも教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしないなど貧困と教育が密接に結びついている点があげられます。

そのほかにも、児童労働を当然とする地域社会の風潮やそして、武力紛争や自然災害などもあげられます。

児童労働に従事している子どものうち5〜11歳の28%、12〜14歳の35%という日本でいう小学生、中学生世代が学校に通っていないという報告もでています。

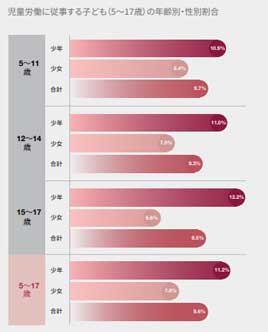

また、5~11歳、12〜14歳、15〜17歳のどの年齢でも少女よりも少年の方が多く児童労働に従事しているという結果がでています。

5~17歳すべての子供のうち、11.2%の少年が児童労働に従事しているのに対し、少女の場合は 7.8%となっています。

絶対数では、児童労働をしている少年は、少女よりも 3,400 万人多くなっています。

出所:国際労働機関「児童労働:2020年の世界推計、動向、前途 – エグゼクティブサマリー」

日本も児童労働とは無縁ではない?

日本にいると「児童労働と無縁の世界だな」と考えてしまいがちですが、実はそうではない現状があります。

たとえば私たちが普段着ている洋服の原材料やコーヒー、紅茶、スマートフォンや電子機器の部品であるレアメタルなどは、知らぬうちに児童労働でつくられたものである可能性があります。

そして、日本にも児童労働は存在しているといわれています。

その一例としてあげられるのが「ヤングケアラー」と呼ばれるものです。

「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うとされる家事や介護、家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもをいいます。

負担の重さや責任の大きさにより、学業などに影響が出てしまうことがあります。

ヤングケアラーには下記のようなものがあります。

・ 障害や病気のある家族に代わって家事、洗濯などをしている

・ 家族に代わって幼い兄弟の世話をしている

・ 障害や病気がある家族に代わって家計を支えるために労働をしている

・ 障害者病気のある家族のトイレや入浴の介助をしている

上記のヤングケアラーように、たとえば1週間に21時間以上の家事や家業の手伝いは学業に影響を及ぼすことから児童労働と考えられるとILO(国際労働機関)は解釈しています。

まとめ

世界には貧困を理由にどうしても労働を課せられてしまう子どもたちがいます。

この状況を打破するのは非常に難しい問題ではありますが、商品を購入するごとに1円寄付される活動「1チョコ for 1スマイル」を行っている日本の企業もあります。

そして、まずは日本に住む自分たちにも「児童労働」について知ることが必要だと感じています。

<参照>

・ 公益財団法人日本ユニセフ協会「ユニセフの主な活動分野|子どもの保護」

・ 国際労働機関「児童労働:2020年の世界推計、動向、前途 – エグゼクティブサマリー」