離れて暮らす高齢の親を気にかけていても、電話の向こうの「大丈夫よ」のひと言に安心してしまい、そのまま数年が経過…。このような状況にある50代は多いのではないだろうか。元気だと思っていたら、いざ実家に足を運んで愕然とすることも。実例を紹介する。

親の老いを受け入れがたい子ども、子どもに迷惑をかけたくない親

厚生労働省『2022年 国民生活基礎調査』によると、65歳以上の高齢者がいる世帯(=高齢者世帯)は2,747.4万世帯だった。全世帯の実に50.6%を占めており、この20年間で70%近くも増加している。

なかでも目立って増加しているのは、1人暮らしの高齢者の単身世帯で、873万世帯となっている。だが、男性高齢者の1人暮らし世帯が313.8世帯であるのに対し、女性の1人暮らし世帯は559.2万世帯だ。

日本人の平均寿命は、男性が81.05歳、女性が87.09歳(ともに2022年)と6歳ほどの差があり、それにプラス、夫婦の年齢差も平均2歳程度であることから、男性に比べて女性の1人暮らし世帯が多くなる。このデータから「夫と死別した1人暮らしの高齢女性」の存在が浮かび上がってくる。

◆年齢・性別分布「1人暮らしの高齢者」

70歳未満:154.3万世帯(男79.8万世帯、女74.6万世帯)

70~75歳未満:211.0万世帯(男89.9万世帯、女121.1万世帯)

75~80歳未満:172.5万世帯(男58.9 万世帯、女113.6万世帯)

80~85歳未満:157.7万世帯(男42.4万世帯、女115.3万世帯)

85~90歳未満:113.7万世帯(男26.8 万世帯、女86.9万世帯)

90歳以上:63.8万世帯(男16.0万世帯、女47.8万世帯)

出所:厚生労働省『2022年 国民生活基礎調査』より

これを子世代の問題として置き換えて考えると、「父亡きあともひとり暮らしを続ける高齢の母親」の姿が見えてくる。まさに子どもたちの不安のタネではないだろうか。

しかし一方で、親の老いから目を背ける子どもの姿も見える。

株式会社ダスキンによる『親子2世代の意識調査』(2022年調査)では、親世代・子世代ともに8割以上が「親の老い」を感じているものの、「親の老いを受け止め切れていない」子世代は4割いる。また、子世代に「親の老いを見て見ぬふりをしたことがあるか」と問うと、「ある」が36.0%という結果になった。

恐らく親世代も、そのような子世代の心情を理解しているのではないだろうか。「子どもの負担になりたくない」と親世代の97.8%がと回答している。

「お母さん、元気?」「大丈夫よ」の会話を信じていたら…

子どもに迷惑をかけたくない親と、親の老いを受け入れられない子ども。双方の思いは時にすれ違い、想定外の着地を見せることがある。

「お母さん、元気にしてる?」

「大丈夫よ」

「お母さん、困っていることない?」

「元気にしてるから、心配しないで。それよりあなた、ちゃんとご飯食べてるの?」

50代会社員の小山さん(仮名)は、郷里の静岡県に母親をひとり残していた。

「5年前に父親が亡くなってからも、母親は実家でひとり暮らしをしていました」

小山さんは独身で、都内の会社に勤務している。

「私には姉がひとりいるのですが、お姑さんと同居していて、ここ数年、ずっと介護にかかりきりです。ですので、私が母親の面倒を見なければと思っていたのですが…」

1人暮らしとなった母親のために、退職して郷里に帰るわけにはいかない。では、住み慣れた環境からひとり、友人もいない東京へ呼び寄せられるかというと、それも現実的ではない。

「姉と電話で話し合って、介護が必要になったら施設を探そうと決めていました」

夫を亡くした平均的な80代の妻の場合、自身の国民年金と夫の遺族年金で、月14万円程度の年金収入があったと思われる。持ち家なら、80代の高齢者のひとり暮らしとして賄える金額だ。

小山さんも小山さんの姉も、母親の生活費についてはさほど気にかけなかった。

「父親は中小企業勤務でしたが、割と出世して高給取りな方でした。相続のときには3,000万円以上の現金も残っていましたし、すべて母に渡しておけば老後は心配ないと思っていたのです」

だが、小山さんの母親は介護の心配をかけることはなかった。買い物先で倒れ、そのまま亡くなってしまったのである。

「ご近所の方から姉の家に知らせが行き、姉が慌てて私のところに電話してきました」

玄関を開けて呆然…「もしかして、認知症もあったかも」

しかし、姉と2人で数年ぶりに実家を訪れると、とんでもない光景が目に飛び込んできた。

玄関を開けるとすぐ、目の前が健康食品の段ボールの山になっていた。それを見た小山さんは、思わず尻もちをついてしまった。

「段ボールの山を踏み抜かないようにソロソロと居間に入ると、ココにもうずたかく段ボールが積みあがっていて…。地震や火事があったら大変ですよ。こんな状態の家に暮らす母を、ずっとひとりきりにしていたのかと…」

消費者庁「令和5年版消費者白書」によると、高齢者の「インターネット通販」の消費生活相談件数は、2022年は約5万件と近年最多となっているという。

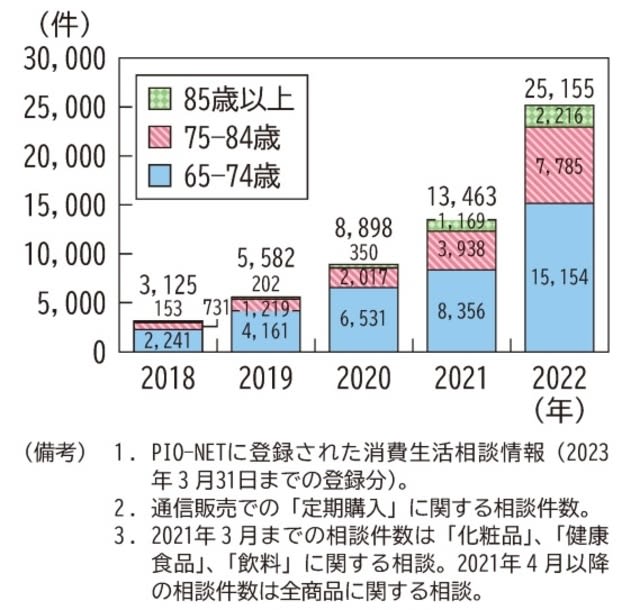

また、通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、高齢者で増加し続けており、2022年の相談件数は、化粧品や健康食品の定期購入トラブルが高齢者で増加した影響で、前年の約2倍に急増し、過去最多に。

通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、高齢者で増加し続けており、とくに2022年の相談件数は、化粧品や健康食品の定期購入トラブルが高齢者で増加した影響で、前年の約2倍に急増、過去最多となった。

[図表]高齢者の「定期購入」に関する消費生活相談件数の推移(年齢区分別)出所:消費者庁

「以前、母がタブレットに興味を持ったので、1つ持たせていたのですが、高齢だし、そんなに利用することもないだろうと…。まさかこんなことになっていたとは思いませんでした」

「もしかしたら、認知症も出始めていたのかもしれません。電話の〈大丈夫〉に安心しないで、きちんと様子を見に帰っていればよかったです…」

小山さんはうなだれた。

自分がよく知る元気な親を思い浮かべ「大丈夫」という言葉を信じていても、実情とかけ離れていることがあるかもしれない。

亡くなったあとに愕然、後悔…といった残念な結末にならないよう、離れて暮らす親子も、しっかりとコミュニケーションをとっておくことが重要だ。