気候変動の影響が世界各地で見られる中、その範囲は異常気象にとどまらず、人々の健康と命の問題にまで拡大しています。世界気象機関(WMO)は、昨年の世界の平均気温が観測史上最も高かったと発表、日本でも各地で最高気温30℃以上の真夏日が過去最長を記録しました。気象庁は、今年の夏も猛暑になる可能性があると予想しています。

「異常気象と気候変動の関係と子どもの健康問題」

そこで2024年5月8日、現役医師や医療関係者などによる、気候変動による健康被害に関する啓発プロジェクト「医師たちの気候変動啓発プロジェクト」と「東京医科歯科大学 ウェルビーイング創成センター(CWRA)」、「東京大学 大気海洋研究所」は共催で、「異常気象と気候変動の関係と子どもの健康問題について」と題し、報道関係者を対象としたセミナーを実施しました。

はじめに登壇した東京大学 大気海洋研究所 気候システム研究系 今田 由紀子 准教授によるプレゼンテーションでは、異常気象(極端な気象現象)への気候変動の影響を定量的に示す「イベント・アトリビューション」を用いて「異常気象と気候変動の関係」についての解説があり、つづいて東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 公衆衛生学分野の藤原 武男 教授によるプレゼンテーションでは、「気候変動・異常気象がどのように子どもの健康に影響を及ぼすのか」について発表がありました。

*****本セミナーサマリー*****

1. 異常気象への気候変動(地球温暖化)の影響が科学的に証明されるようになってきた。

2. 「イベント・アトリビューション」によると、例えば2023年の猛暑は、温暖化がなければ起こり得ないものだった。

3. 熱中症の被害件数とイベント・アトリビューションを結びつけ、熱中症による被害に対しても地球温暖化がどれくらい影響しているのかを定量化できるよう、新たな取り組みも。

4. 気候変動は、何をしていても地球上に生きている限り全員に影響を与える点を踏まえることが重要。

5. 健康影響には直接的な影響と間接的な影響があり、大気汚染やアレルゲンの増加など「原因の原因」という点でも気候変動の影響を受けている。

6. 「子どもは小さな大人ではない」。感受期にある、大人に依存しているなどの6つの点から、特に子どもは脆弱な存在であることを認識する必要。

7. 「早産」や「喘息」など、子どもへの健康被害はすでに起きている。間接的には気候変動によるPM2.5の影響で「発達障害」へのリスクも考えられる。

8. さらに温暖化が進行したら我々の生活がどうなるのか、目の前の異常気象を通して想像することが重要。

《目の前で起こった異常気象に対して地球温暖化の影響をエビデンスで示す》

まず、東京大学 大気海洋研究所 気候システム研究系に所属し、大気モデルや大気海洋モデルを用いて数年から数十年規模の気候変動のメカニズムなどを専門に研究する今田 由紀子先生が、異常気象と気候変動の関係を定量化する「イベント・アトリビューション」について解説を行いました。

■東京大学 大気海洋研究所 准教授 今田 由紀子「異常気象と気候変動の関係」

東京大学 大気海洋研究所 気候システム研究系 今田 由紀子 准教授

・そもそも異常気象とは何か。気候変動との関係性の証明が難しい理由

気象庁の定義では「異常気象:ある場所(地域)・ある時期(週・月・季節)において30年に1回以下程度で発生する現象」とあります。

30年に1回程度なので、みなさんご存知の通り、地球温暖化が進行しているからといって毎年徐々に徐々に気温が上がっていくわけではありません。

年ごとに暑い夏もあれば涼しい夏もあって、気候というのは気温の上昇と下降を繰り返しながら少しずつ平均的に上がってきます。これが地球温暖化というわけです。

・一つの気象現象に対して、温暖化がどれくらい影響しているかを証明するには

異常気象は偶発的な大気の「揺らぎ」が重ならないと起こらないので、それに対して地球温暖化がどのくらい発生確率を底上げしているのか、しかも長い時系列で見た場合ではなくて、1つのイベント(現象・事象)だけを見た時にどれくらい影響しているのかという証明は非常に難しいです。

そこで私たちは最近、気候モデルを使って1つの目の前で起こったイベントに対する温暖化の影響をいかに定量化するかという新しい手法を開発しました。開発するにあたって参考にしたのが、疫学の考え方です。

1番わかりやすいのが、タバコとガンの発生リスクの関係です。タバコを吸う同じような習慣を持っている人を集め、どれくらいの人がガンになったか、またタバコを吸わない人を集め、どれくらいの人がガンになったかを比較しました。タバコを吸わなくてもガンになる方はいらっしゃるのですが、実際に何人の方が発症したかを比べると、明らかにタバコを吸っている集団の方が肺ガンになったケースが多かったとなると、やはりタバコを吸っているせいでガンの発生リスクが増えている、ということを証明できます。

このような考え方を参考にして開発した方法が、「イベント・アトリビューション」という、1つの異常気象に対して地球温暖化の影響を証明する研究になります。

疫学では「人のデータ」をたくさん集めてきますが、異常気象に対する地球温暖化の影響を証明する「イベント・アトリビューション」では、「地球」をたくさん集めてきます。気候モデルによって、たくさんの模擬的な地球を作り出すことができるので、一つの異常気象に対してたくさんのシミュレーションを行います。

ただし与える条件を少し変えて、片方のグループは温暖化が進行している現実的な状態、現実的な温室効果ガス等の排出量を与えた状態でシミュレーションをします。もう1つのグループでは、温暖化しなかったと仮定した仮想的な地球、人間活動による温室効果ガス等のレベルを産業化前のレベルに落として、その上でたくさんの地球を作り出す。この2つのグループを比較して、実際に観測されたような異常気気象がどれくらいの確率で起こったのかを検討します。

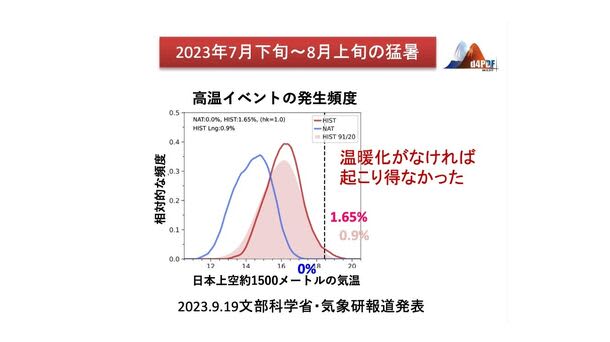

・異常気象と気候変動の関係性を証明した「イベント・アトリビューション」で見る2023年の猛暑

実際に過去に発生した異常気象に対してこのイベント・アトリビューションを適用した例を紹介すると、やはり皆さんの記憶で1番新しいのは昨年の猛暑だと思います。

高温イベントの発生頻度

このグラフは、横軸に書いてある気温は日本の上空1,500メートル付近の気温です。そして実際に観測された気温が縦破線です。そしてヒストグラムを滑らかな線でつないだ山形で書かれている2つの線が頻度分布です。

100個の地球があって、その100個の地球における日本上空の気温がそれぞれどの値に位置していたのかをヒストグラムで表しています。

赤い線は「温暖化ありの現実的な条件」で計算した100個のシミュレーション結果で、青い線は「もし地球温暖化がなかったらという条件」で計算した100個のシミュレーション結果です。

昨年の猛暑にイベント・アトリビューションを適用してみると、温暖化している条件では発生確率が1.65%、温暖化していないと発生確率が0%なので、温暖化がなければ昨年のような異常なことは起こり得なかったということが証明されたわけです。

・今後「イベント・アトリビューション」に期待する健康被害への警告

イベント・アトリビューションの結果は、今後、健康影響や人間の体への影響につなげていかなければいけないと考えています。

熱中症死亡者数の推移

過去に熱中症で死亡した数、死亡者数の数が1番多かった年は2010年の猛暑の時でした。この年は日本漢字能力検定協会が発表する「今年の漢字」が「暑」になったぐらい暑い年でして、7月、8月が当時非常に暑くて、年間で1,700人近くの方が亡くなったという年になります。その2番目に来るのが2018年、「最大級の猛暑」という言葉が話題になった年になりますが、この年は7月の時点で1,000人を超える方が亡くなっていました。

2018年は、200名近くの方が亡くなった7月初めの西日本豪雨が非常に大きく悲惨な異常気象として皆様の記憶にも残っていると思いますが、その後の1ヶ月に熱中症でその5倍近くの人命が奪われていたことは、あまり報じられていませんでした。というのも、熱中症による被害は、季節が終わった後にデータが公開されるので、認識されにくいという現実があります。

このように熱中症の被害と、イベント・アトリビューションのデータを結びつけて、熱中症による被害者に対しても地球温暖化がどれくらい影響しているのかをきちんと定量化できるように手法を改善していこうと、今、医学の研究者の方たちと協力しながら取り組みも進めております。

イベント・アトリビューションの1番の意義は、目の前で起こった異常気象に対して地球温暖化の影響をエビデンスで示す、ということです。そもそも地球の温度が1度や2度上がることがそんなに大変なことなの?と思っている方達に、本当に大変なことなのですよ、と実感してもらうことを目的に取り組んでいます。実感を通して、今度は皆さんにぜひその将来に対する想像力を持ってほしいと思います。現在、この地球温暖化によって異常気象が起こってしまっていて、これがさらに温暖化が進行したら我々の生活はどうなってしまうのだろう、というのを、目の前の異常気象を通して想像していただきたいということです。その上で、本セミナーのテーマである子どもたちへの健康被害を想像していただくというのは「備え」という意味では非常に重要だと思いますし、また、そのようにならないために、どのような対策が必要かを、1人1人に考えていただき、問題解決に向けた行動、特に国が打ち出す緩和策にどのように協力していくかということをぜひ考えていただければと思っております。

■東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 教授 藤原先生「気候変動と子どもの健康」

《気候変動による子どもへの健康被害について私たちが知るべきこと》

続いて、東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 公衆衛生学分野にて、社会疫学、ライフコース疫学を通して子どもを中心に社会環境の健康影響の研究を幅広く展開する藤原 武男先生が、気候変動、また異常気象などによって実際に子どもの健康にどのような影響を及ぼすのかについて発表しました。

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科公衆衛生学分野 藤原 武男 教授

・気候変動の健康影響を考える時に大事な視点(小タイトル)

まず気候変動の健康影響を考える時に、研究者あるいは医師でも間違いやすい、思わず忘れてしまうような視点を2つお話ししたいと思います。

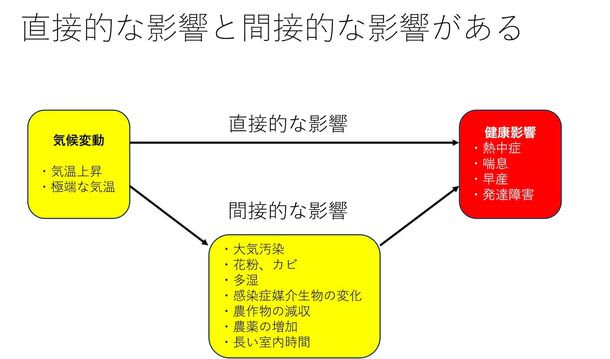

1点目は、気候変動による影響は全員に与えるものだということ。もう1つは、直接的な影響と間接的な影響があるということです。

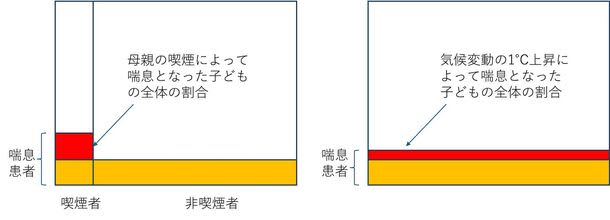

例えば子どもの受動喫煙のリスクについて考えてみたい場合、母親の喫煙者の割合が10%で、非喫煙者の子どもたちも大体10%ぐらいで喘息になるとしましょう。母親がタバコを吸っていて受動喫煙をしてしまった子どもの喘息発症率が2倍になるとした時、その影響を受けるのは、喫煙者の母親を持つ10%の子どもたちだけです。つまり1,400万人の子どもがいたら140万人の子どもに関わる話になります。さらに、全体から見ると受動喫煙によって子どもが実際に喘息になるのは1%でしかないわけです。つまり、1,400万人の子どもがいたら14万人が発症するということです。

気候変動の影響

しかし、気候変動は全員に影響します。何をしていても地球上に生きている限り、暑い夏を経験するわけです。

例えば夏の1日の平均気温が27度であった場合の喘息の割合が10%だとしましょう。平均気温が1度上がって28度になった場合に、よく論文で1度上がると喘息のリスクが1.2倍上がると言われています。1.2倍なんてそんなに大したことではないと思うかもしれませんが、1,400万人の子どもたち全員に影響します。つまり、1.2倍(12%)は、人数にすると1,400万人の子どもに対して28万人が喘息を発症することになります。

・気候変動は「原因の原因」

もう1つの視点は、直接的な影響と間接的な影響があるという点です。間接的な影響とは、気温が高くなることで花粉やカビが増えていき喘息になる、気候変動によって亜熱帯にいるような蚊が日本にやってくることで起こる健康への影響や、環境の変化によって農作物が減収して採れるものがなくなってくると農薬がたくさん使用されることになり、それに暴露する機会も増えてくるということです。全体で見ると私たちは「原因の原因」という点でものすごく気候変動の影響を受けています。

気候変動は「原因の原因」

・気候変動による子どもの健康影響を重要視するべき6つの理由

気候変動による子どもの健康影響を重要視するべき6つの理由

1つ目は、子どもは熱への適用システムが未発達という点です。子どもは大人のように、うまく熱に対応できません。子どもは小さいですが体重あたりで考えると表面積は大きいので熱を取り込みやすく、代謝もいいので動いた時の体重あたりの熱生産量が大きいのに対して、汗腺が未発達なため十分に汗をかけません。

また、失った水分をきちんと補給しようと感じることができなくて、脱水になりやすいということもあります。

2つ目は、子どもは環境の影響を受けやすい時期・感受期にあるということです。臓器の発達、例えば汗腺の発達においても小さい頃に適切な環境に晒されないと適切に発育されないなど、非常に大事な時期と言えます。

気候変動の影響で早産のリスクが高まっていると言えますが、早産で生まれてしまうと適切な感受期に晒されてはいけない外界の影響を受けてしまい、発達障害や呼吸障害、心疾患とか腎障害のリスクが高まります。

さらに、胎児期や乳幼児期に暑い気温に晒された時に生涯に渡る影響をもたらすものの例として汗腺の発達があります。汗腺が適切に発達しないと熱中症になりやすく、実際にデータを見ても、初夏のような熱くなり始めた時に、熱中症の症状が多いことがわかっています。

逆に言うと、小さい頃から暑いのでずっとクーラーの中でいるとなると、うまく汗をかけない、汗腺が発達しないので熱中症になってしまうということです。実際、データを見てみても、暑くなり始めた時に、こうした熱中症などの症状が多いということがわかっています。

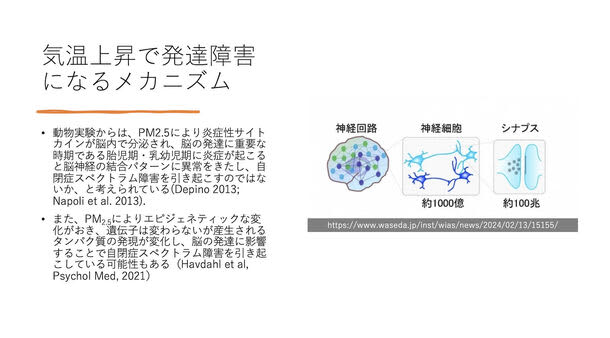

そしてもう1つは、感受期にあるということです。脳は生まれた後もどんどん発達していきますが、神経と神経が結合するという大事なときに、農薬や大気汚染のPM2.5などの物質が入ってきてしまうと良くないであろうということです。

3つ目は、体重あたりの暴露量が多いということです。子どもの体重あたりの空気や水分、食事の摂取量は、量自体は少ないのですが、子どもの体重に換算すると多いので、例えば農薬など、取り込んだものによる負荷が結果的にかかっていると言えます。

4つ目は、外での活動が多いということです。小学生は平均14分外で遊んでいますが、大人になるにつれて屋外での活動時間は下がっていきます。大人であれば、暑い日中に屋外に出ることを避けて早朝や夜にランニングをするなど工夫ができますが、子どもは安全性などを考えるとなかなかできにくいですし、熱の影響だけではなく、蚊といった感染症の媒介物への暴露のリスクも高まります。

5つ目は、幼少期の健康への影響がその後も長く続くということです。例えば、子どもの頃の喘息の影響は将来にわたって長く続き、大人になっても喘息が続いていたりするとアレルゲンを避けるためにずっと家にいます。そうすると活動量が下がって肥満になるということもわかっていますし、休みがちになって欠勤してしまい、そうすると収入も低くなるといったことが考えられます。

6つ目は、大人に依存して生活しているということです。子どもには、保護者だけでなく保育園や幼稚園の先生、学校の先生、さらにクラブのコーチなど色々な大人が関わっており、子どもがどこでどう遊ぶのかは大人が決めることが多いです。そのため、そばにいる大人が気温のリスクやその他の間接的な要因に気づかなければ、子ども本人は避けることができません。

また、論文にも書いてあったのですが、もし子どもが仮に自分でリスクに気づいたとしても、状況を変えるために投票をすることもできないですし、あるいは環境に配慮した会社の製品を買うというチョイスもほとんどの場合ではできません。

つまり、子どもはステークホルダーになり得ないということも考えないといけません。

・日本における具体的な子どもへの健康被害

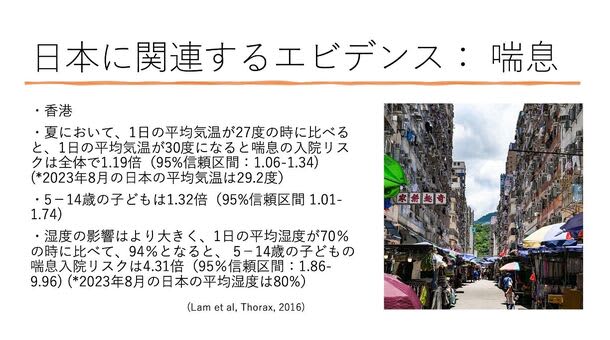

健康への影響としては、もう熱中症、熱射病は分かっていると思いますが、香港のデータによると、夏において1日の平均気温が27度の時に比べると、30度になった場合の喘息による入院リスクは約1.2倍になっています。

全員に影響を与えるので、数字としては小さく見えますが重要です。5歳から14歳の子どもに限ると約1.3倍になるというデータが出ています。(2023年8月の平均気温は29.2度)

日本に関連するエビデンス:喘息

さらに、湿度だけの影響を見てみると、湿度が70%の時に比べて94%になると、喘息のリスクが約4倍となっています。極端な例かもしれませんが、湿度の影響も無視できないと思います。

日本のデータとしては、兵庫医科大学の島先生が姫路で同様の研究をされており、子どもの喘息発作による夜間救急外来のデータがあります。姫路の夏の平均気温が1度上昇すると、奇しくも香港と似たような数字ですが、夜間の受診が1.2倍増えます。これらのデータから言えることは、熱が直接、喘息のリスクや病状悪化のリスクを上げているということです。

気温上昇で喘息が悪化するメカニズム

では、なぜ熱が喘息の原因になり得るかについてですが、1つは熱い気温に晒されると気管支のC繊維(知覚神経)が刺激されて、気管が閉まるようにできているからです。例えば、火山の火口に立った時にものすごく熱い空気が出てきたら息してはいけないとなるイメージです。もう1つは、気温が上がることによって花粉やカビなどのアレルゲンが増えることで、リスクを上げるだろうと考えられています。

・「早産」や「発達障害」も

他に考えられる健康影響としては、「早産」と「発達障害」が挙げられます。

「早産」に関して、1日の平均気温が30度になってくると、平均気温が16度と比べて早産のリスクが8%という解析結果があります(同じ季節、例えば初夏の平均気温が16度だった頃と、平均気温が30度になる場合を比較すると、早産のリスクが8%程度高まってくるという解釈)。メカニズムは、気温が高くなると脱水を引き起こして、子宮への血流が減ってしまう。そうすると母体を守ろう、胎児を出さなければと分娩が誘発されるといった説明がされます。

「発達障害」については、気候変動というか、気温、熱によって、直接発達障害のリスクを上げるという事実はまだないのですが、間接的に、気候変動によって増加すると考えられる大気汚染や農薬の使用が、発達障害のリスクという風に考えられています。PM2.5の程度も違うので、直接的に日本に応用できるかは分かりませんが、アメリカのデータによると、2歳までのPM2.5の暴露によって、自閉症スペクトラム障害のリスクが1.5倍近くになるといった例があります。

日本に関連するエビデンス:発達障害

発達障害のメカニズム

このような健康被害に対する対策としては、熱中症など直接的な影響に関しては医者からの注意喚起も大事だと考えています。さらに間接的な影響に対しては、空気が綺麗な広い遊び場を確保する、早い時期から外遊びを通して汗をしっかりかけるようにするなど、また間接的な影響へのもう一つの対策は、化学物質使用の規制など、レギュレーションをしっかり決める必要があると考えています。

こうした適応と合わせて、緩和(排出削減)があり、直接的な影響と間接的な影響を踏まえると、適応と緩和が必要なのは理解しやすいと思います。

セミナーの様子は、以下よりご覧いただくことができます。

URL: https://youtu.be/5HQLZpcoqRI

詳細は医師たちの気候変動プロジェクト公式HPをご参照ください。

公式HP URL: https://dr4cc.jp/

■登壇者略歴(敬称略・登壇順)