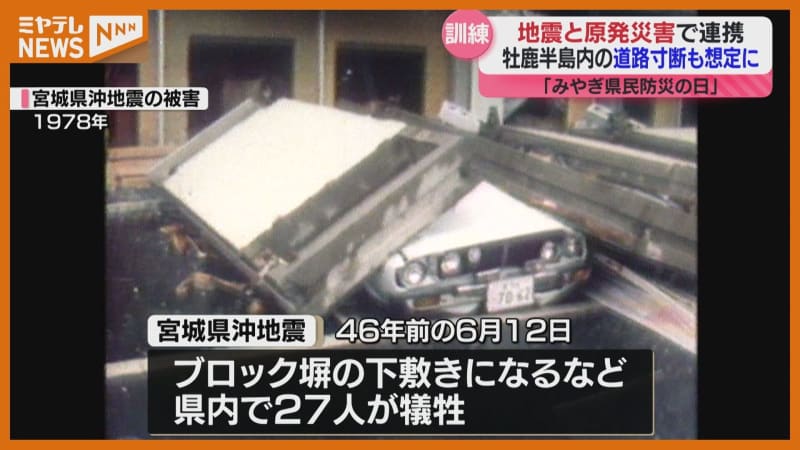

1978年6月12日に起きた『宮城県沖地震』から46年。

その6月12日は「みやぎ県民防災の日」。

宮城県庁や原発がある宮城・女川町では、地震による原発災害を想定した訓練が行われた。

「地震です!身を守る行動をとってください!」

46年前の6月12日に発生した『宮城県沖地震』では、ブロック塀の下敷きになるなど宮城県内で27人が犠牲になった。

この日は「みやぎ県民防災の日」と定められ、毎年各地で訓練が行われている。

12日 宮城県が行った訓練は、三陸沖を震源とする最大震度6強の地震が発生し大津波警報が発表された想定で始まった。

宮城県庁には、災害対策本部が設置され、消防や自衛隊、通信会社など62機関からおよそ700人が集まり、連絡手段の確保や自治体などからの情報収集の手順を確認していた。

吉田悠祐記者

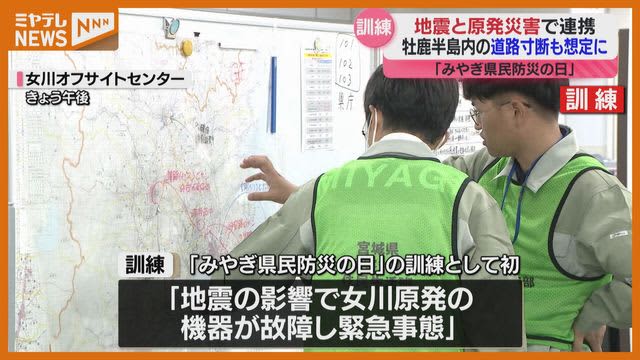

「女川町では、周辺道路の分断状況 を集約し、原発周辺住民の避難 ルートが確認されています」

12日午後には、「地震の影響で、女川原発の機器が故障し緊急事態」という想定が、「県民防災の日」の訓練に初めて組み込まれた。

『能登半島地震』では、陸路に大きな被害があったことも踏まえ、女川原発がある牡鹿半島内の道路寸断も想定。

訓練「各ヘリポートから避難所までのバスの手配は、13時52分に手配完了となっております」

離島など孤立地域からのヘリや船舶を活用した避難誘導の手順も、確認した。

村井嘉浩知事

「いざという時にどのような形で行動すればいいのか、どのような形で住民の皆さまに情報を伝えるのかということを繰り返し行っていくのが重要だと思います」

県は「今後も訓練を重ね、有事への備えを強化していきたい」としている。