この連載では、昭和30年~55年(1955年〜1980年)までに発売され、名車と呼ばれるクルマたちを詳細に紹介しよう。その第68回目は、27レビン/トレノの愛称で当時の走り屋に絶大な人気を誇った、トヨタ カローラ・レビン/スプリンター・トレノ1600の登場だ。(現在販売中のMOOK「昭和の名車・完全版Volume.1」より)

ツインカムパワーでかっ飛ぶスパルタンマシン 若者のスポーツカーへの憧れに応える

かつての若者を魅了したライトウエイトスポーツの代表格だったのが、カローラ/スプリンターをベースに昭和47(1972)年3月に誕生した初代レビン/トレノ(TE27)だ。レビンは英語で「稲妻」を、トレノはスペイン語で「雷鳴」を意味する。

このレビン/トレノは、2代目の20型カローラ/スプリンターの時代に誕生した。正式なネーミングはカローラ・レビン(TE27MQ)とスプリンター・トレノ(TE27MB)で、マニアからは「ニーナナ・レビン(あるいはニーナナ・トレノ)」と呼ばれている。

母体となったのは、カローラのクーペモデルである1400SRだ。丸味を帯びたセミファストバックスタイルを採用し、コンパクトなボディながら存在感がみなぎっていたクルマでもある。しかもレビン/トレノはFRP製のオーバーフェンダーと175/70HR13ラジアルタイヤで武装していたのだから当時の走り屋にはたまらない存在となった。

フロントマスクも無骨でスパルタンなムード満点だ。レビンとトレノでは、フロントマスクやリアコンビネーションランプなどのデザインが異なり、トレノのほうが全長で15mm長くなっていた。

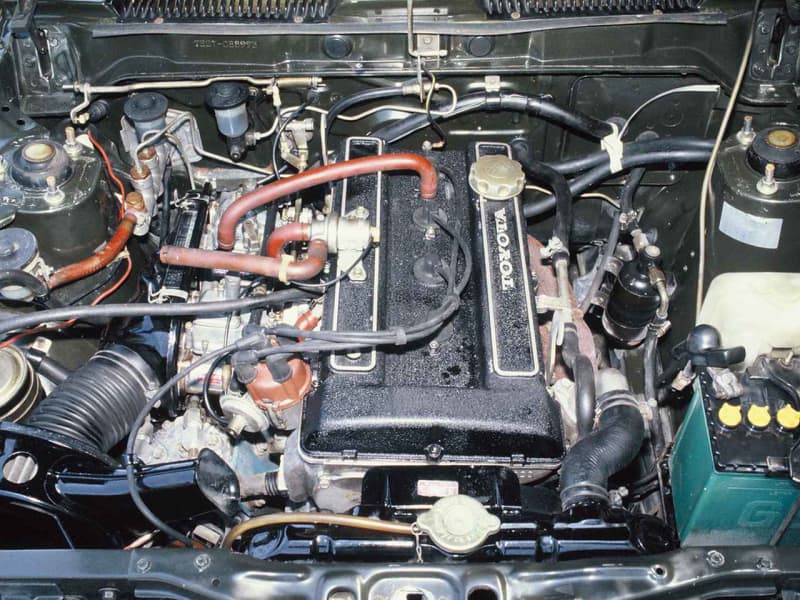

レビン/トレノでもっとも目をひくのはそのパワーユニットだ。その心臓にはセリカ1600GTやカリーナ1600GTに積まれていた2T-G型DOHCが選ばれたのだ。カローラ1400SRなどに搭載されていたT型4気筒OHVをベースに、ボアを5mm拡大し、これにアルミ合金製のDOHC8バルブヘッドを載せたものである。

精度の高い低圧金型鋳造法で成形されたクロスフローの半球形燃焼室をもち、1気筒あたり2バルブながら燃焼効率を上げ、全域にわたってシャープに吹け上がる高感度なエンジンとなっていた。

ボア85.0mm×ストローク70.0mmで、排気量は1588ccになる。これにソレックス40PHHキャブを2基装着した、圧縮比は9.8のハイコンプレッションとした。性能的にも当時としてはトップレベルとなり、最高出力115ps/ 6400rpm、最大トルク14.5kgm//5200rpmを発生する。当時、100psを超えるクルマというのはまだ数えるほどしかなかったのだ。

また、レビン/トレノには圧縮比を8.8に落として、レギュラーガソリンの使用を可能にしたモデルも設定されている。こちらは110ps/ 6000rpmと、5ps低いスペックだった。これでも高性能なのは言うまでもない。

レビンと合わせてトレノも登場! フェイスリフトでよりスポーティ感を高める

レビン/トレノのもうひとつの特徴は、軽量かつコンパクトなボディである。レビンは855kg、トレノは865kgと、同じエンジンを搭載するセリカと比べて100kgも軽い。パワーウエイトレシオは、7.43kg/psになるが、これは当時としては画期的な数値である。

この数値は当時、スポーツカーの代名詞ともなっていたポルシェ 911(1080kg/130ps)の8.08kg /psを上回っていたと言えばその凄さが伝わるだろう。

トランスミッションは1400SRのものと同じだが、 DOHCパワーを効率良く引き出すために、ファイナルギアを4.300とした。さらにオプションでリアの駆動輪のトラクションを逃さない機構であるリミテッドスリップデフ(LSD)も用意されている。最高速は190km/h、0→400m加速は16.3秒の俊足を誇った。

サスペンション形式は、他のカローラと基本的に同じである。フロントはマクファーソンストラット/コイル、リアはリーフスプリングによるリジッドアクスルという組み合わせだ。しかし、ダンパーやスプリングは基準車より格段に締め上げられ、ハードなセッティングとなっている。

この前後サスペンションの組み合わせはとくに目立った機構ではないものの、その信頼性と耐久性の高さには定評があった。

インテリアもスパルタンムード一色のレイアウトだ。タコメーターとスピードメーターを中心にした凄みのある6連メーターや本革巻きのスポーツステアリング、バケットタイプのフロントシート、フットレストなどを標準装備する。快適性よりも走りを満足させるためのインテリアと言えるだろう。

レビン/トレノは発売から5カ月後に早くもフェイスリフトを受け、一段と逞しく生まれかわる。フロントグリルは立体的な造形となり、リアコンビネーションランプも、より端正で視認性の良いデザインに改められた。

いずれにしてもこの2車がデビューしたときの衝撃は筆舌に尽くしがたい。すでに高性能モデルは存在したが、これほど安価に、高いポテンシャルを発揮するクルマはなかった。セリカと比べて乗り心地やノイズなど粗さが目立ったが、走り屋にとってはそれが逆に大きな魅力となった。

軽量であることは大きなメリットで鋭い加速が持ち味でもあった。このジャジャ馬を乗りこなすことを歓びとする者が、レースやラリーで豪快な走りを披露してくれたものだった。

EPISODE

レビン/トレノには1.6L直4DOHC搭載車を設定することにより、DOHCエンジンの大量生産効果を得ようとの狙いもあった。果たして昭和47年3月に追加されたTE27型は81万3000円の低価格が人気を呼び、爆発的な 売れ行きとなる。ちなみに2T-G型DOHCは4A-Gに代わるまで、13年間で30万機近くが製造されるヒット作となった。

STANDARD

レビンのベースとなったのはTE20系の2代目カローラ。言わずとしれたトヨタのファミリーカーのトップを走るクルマだ。昭和45(1970)年登場時には1.4L直4OHVのT型エンジン(86ps)を搭載。翌年にはツインキャブで5速フロアとした1400SL、1400SRが登場した。そしてレビンが登場するのはその翌年の昭和47(1972)年ということになる。

トヨタ カローラ・レビン1600(TE27型)諸元

●全長×全幅×全高:3945×1595×1335mm

●ホイールベース:2335mm

●車両重量:855kg

●エンジン型式・種類:2T-G型・直4DOHC

●排気量:1588cc

●最高出力:115ps/6400rpm

●最大トルク:14.5kgm/5200rpm

●トランスミッション:5速MT

●タイヤサイズ:175/70HR13

●新車価格:81万3000円