空き家が多い都道府県は?2023年開始の「相続土地国庫帰属制度」も解説

地方を中心に、空き家が年々増加しています。両親と別に生活する子どもが実家を相続した場合、実家の処分が難航し、管理が行き届かなくなるという問題が発生しやすくなります。

住む予定のない実家を相続した場合、どのような選択肢があるでしょうか。

この記事では、最新の空き家に関するデータや、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」を紹介します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

2023年の日本の空き家状況は?

最初に2024年4月30日に公表された、総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計」のデータから、最新の日本の空き家の状況を紹介します。

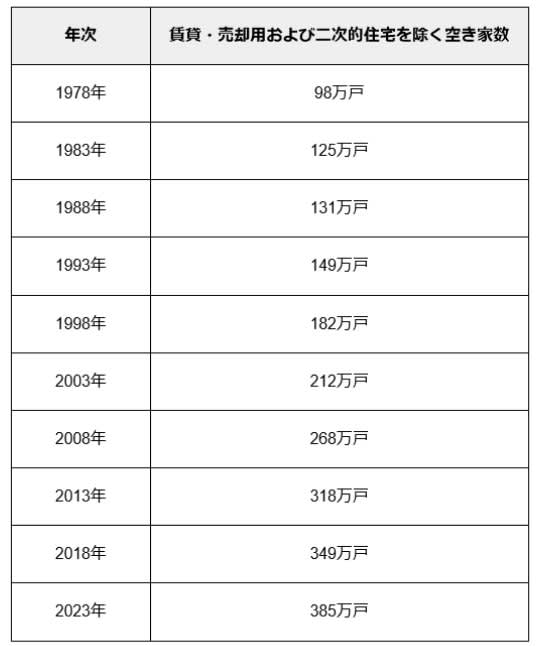

1978年からの空き家数の推移

以下は、賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家数の1978年からの推移です。二次的住宅とは別荘のような住宅を指し、賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家とはいわゆる「放置空き家」を意味します。

【年次:賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家数】

- 1978年:98万戸

- 1983年:125万戸

- 1988年:131万戸

- 1993年:149万戸

- 1998年:182万戸

- 2003年:212万戸

- 2008年:268万戸

- 2013年:318万戸

- 2018年:349万戸

- 2023年:385万戸

賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家数は1978年の98万戸から2023年には385万戸まで増加しており、この45年間で約3.9倍に増えました。

特に2003年から2008年にかけての5年間で約56万戸、2008年から2013年にかけての5年間で約50万戸と大幅に増加しています。

直近の2018年から2023年にかけても、5年間で約36万戸増加しており、放置空き家は一貫して増加傾向にあります。

空き家の多い都道府県は?

次に、2023年の「賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家率」が10%以上の、空き家率の高い都道府県を紹介します。

- 鹿児島県:13.6%

- 高知県:12.9%

- 徳島県:12.2%

- 愛媛県:12.2%

- 和歌山県:12.0%

- 島根県:11.4%

- 山口県:11.1%

- 秋田県:10.0%

上記の8都道府県が、2023年の「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」が10%以上でした。特に、鹿児島県、高知県、徳島県、愛媛県、和歌山県は12%を超えており、西日本で空き家率が高い傾向にあることがわかります。

次章では、空き家を放置するとどういったリスクがあるのかを確認していきます。

空き家になると固定資産税が6倍になるケースも

空き家は相続によって発生するケースが多く、適切な管理がされないまま放置される空き家が社会問題となっています。

特定空き家と管理不全空き家とは?

空き家問題は地域の安全性や衛生面、景観など、さまざまな面で悪影響を及ぼします。こうした状況を受け、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、特定空き家の定義が設けられました。その後、2023年に法改正が行われ、新たに管理不全空き家という区分が設けられました。

特定空き家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空き家を指します。また、管理不全空き家とは特定空き家ほどではないものの適切な管理が行われておらず、将来的に特定空き家になるおそれのある空き家を指します。

これらの空き家の指定により行政は所有者に改善命令をしたり、管理を促したりするようになりました。

特定空き家と管理不全空き家は「固定資産等の住宅用地特例」の適用外に

「固定資産等の住宅用地特例」とは住宅用地の固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで減額される特例措置です。特定空き家と管理不全空き家に指定されると、固定資産等の住宅用地特例が適用されなくなります。

つまり、誰も住んでいない空き家の固定資産税が6倍になってしまうのです。

では、住む予定のない家を相続などで取得した場合、どうすればいいのでしょうか。次章で対応方法を3つご紹介していきます。

相続した家に住まない場合、どうすればいい?

亡くなった親の家を相続したものの住む予定がなかったり、管理の負担が大きすぎたりする場合、どうすればよいでしょうか。

売却する、貸す

相続した実家に住む人がいない場合、相続人全員の合意によって売却または賃貸に出す方法が考えられます。ただし、立地などの条件によっては買い手や借り手が見つからない可能性があります。

相続放棄

相続した実家の処分が難しい場合、相続放棄という選択肢があります。相続放棄とは相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てにより、被相続人の権利や義務をすべて引き継がない手続きです。

相続放棄をすると相続人は不要な財産を取得しないだけでなく、その他の財産も引き継げなくなる点に注意が必要です。また、一度相続放棄をすると取り消しはできません。

相続土地国庫帰属制度

2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度は相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き渡すことができるというものです。

申請には審査手数料(1筆の土地あたり1万4000円)と10年分の土地管理費相当額の負担金(1筆ごとに20万円が基本)が必要となります。手続きは、まず法務局に相談し、必要書類を準備・提出します。

審査の結果、引き取り可能と判断された場合、負担金を納付することで土地の所有権が国に移転します。相続放棄とは異なり、土地のみを手放すことができるのが特徴です。

相続した実家に住む人がいない場合、早めに対策を考えましょう

空き家は年々増加傾向にあり、特に相続によって発生するケースが多くみられます。相続した実家に住む予定がない場合、売却や賃貸に出す、相続放棄する、相続土地国庫帰属制度を利用するなどの選択肢があります。

いずれにしても相続発生前から対策を検討して、空き家のトラブルを回避できるようにしましょう。

参考資料

- 総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計」

- 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施 を図るために必要な指針(ガイドライン)」

- 政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」

- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

- 政府広報「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」