インターネット上の誹謗中傷投稿への迅速対応を大規模プラットフォーム事業者などに求めるプロバイダ責任制限法の改正案が、5月10日に参院本会議で可決し、成立しました。

弁護士ドットコムでは、登録弁護士に、インターネット上の誹謗中傷の相談動向についてアンケートを実施し243人から回答を得ました(実施時期:2024年5月26日ー31日)。

その結果、弁護士の3割超が相談件数の増加を実感するとともに、自身が事件の関係者から被害に遭った経験も約2割にのぼることが明らかになりました。

●弁護士の3割超が相談件数の増加を実感

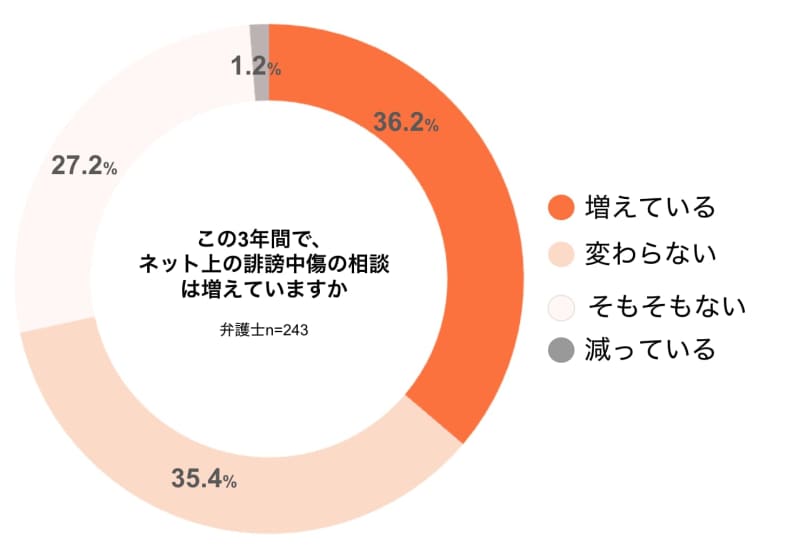

直近3年間で、インターネット上での誹謗中傷の相談件数の変化を尋ねたところ、「変わらない」「そもそもない」の回答が約6割あった一方で、「増えている」が36.2%と3割超が相談件数の増加を実感していることがわかりました。

自由回答では、今後について「比較的近年に発生した類型で完全に手続きが確立されたとまではいえない。今後はますます増えていく」「専門あるいは得意とする弁護士の増加が必要」など、弁護士側のさらなる対応の必要性を指摘するコメントがありました。

●弁護士の約5割が、インターネット上の誹謗中傷案件「受任したくない」

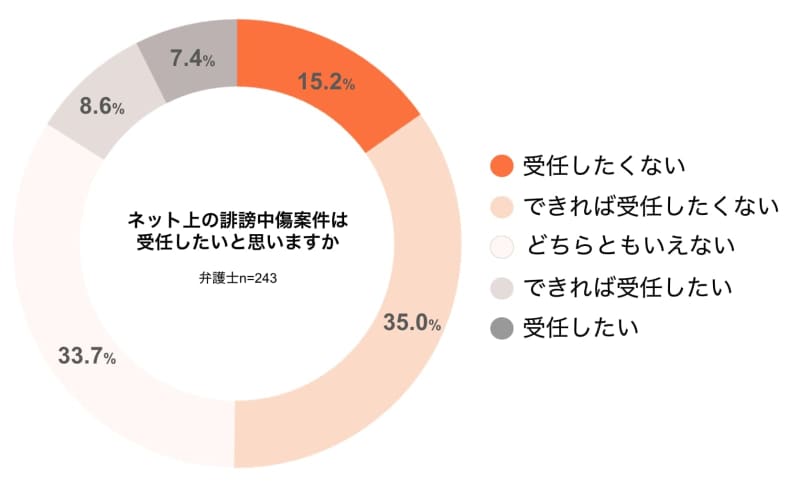

一方で、インターネット上の誹謗中傷案件を受任したいかを尋ねたところ、「受任したくない」が15.2%、「できれば受任したくない」が35.0%と、約半数がインターネット上の誹謗中傷案件を受任したくないと考えていることがわかりました。

●受任のネック、1位は「案件の単価が労力に見合わない」

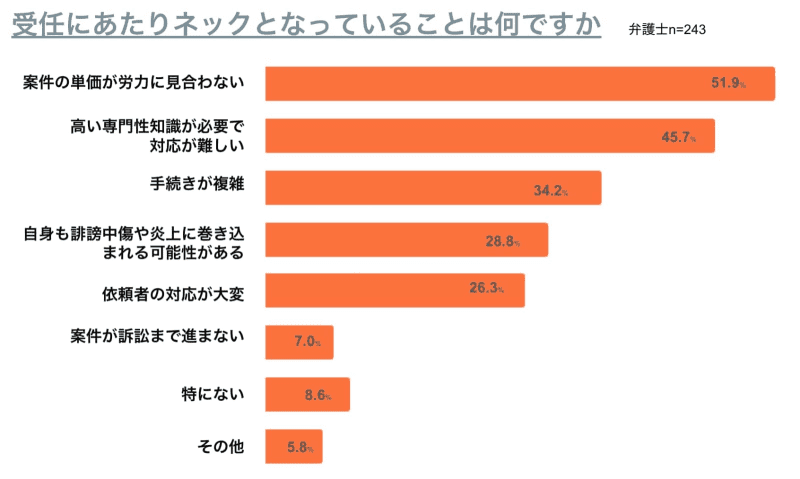

さらに、インターネット上の誹謗中傷案件を受任するにあたり、ネックとなっていることを尋ねたところ、「案件の単価が労力に見合わない」が51.9%ともっとも多く、次いで、「高い専門性知識が必要で対応が難しい」が45.7%、「手続きが複雑」が34.2%、「自身も誹謗中傷や炎上に巻き込まれる可能性がある」が28.8%、「依頼者の対応が大変」が26.3%などとなりました。

自由回答では、「炎上に巻き込まれることを考えると割に合わない単価」「弁護士にまで矛先を向けられることが珍しくない」などの意見がありました。

高い専門性を必要とする割に、案件の単価が低く費用対効果があわないだけでなく、自身が誹謗中傷されるリスクもあるため、敬遠しているという実態が明らかになりました。

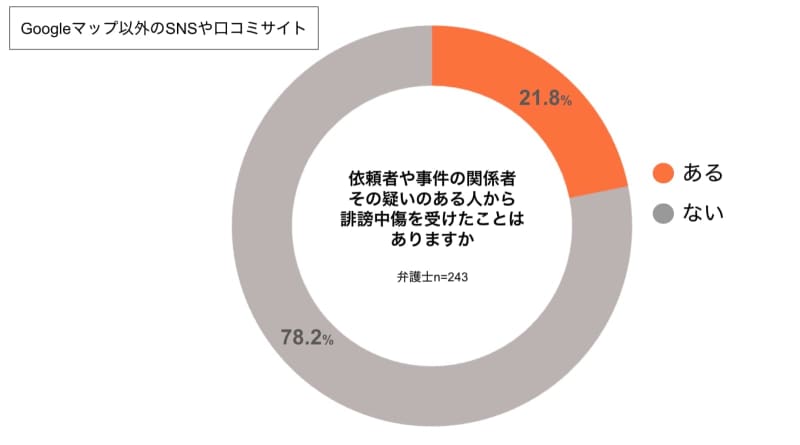

●弁護士の約2割が、事件の関係者からの誹謗中傷を経験

実際に、依頼者や事件の関係者、もしくはその疑いのある人から、インターネット上で誹謗中傷を受けたことはあるかを尋ねたところ、「ある」の回答が、Gogleマップでは21.4%、Googleマップ以外のSNSや口コミサイトでは21.8%と、約2割が誹謗中傷を経験していました。

自由回答では、「事件の相手方から依頼者を騙って虚偽内容の批判をされた」「破産事件の相手方からGoogleマップに星1つをつけられた」「無断で自分の写真を使われてTwitter上で中傷の投稿をされた」など、実務に影響を及ぼすだけでなく、個人情報をさらされて日常生活に支障をきたすような経験をしている人もいました。

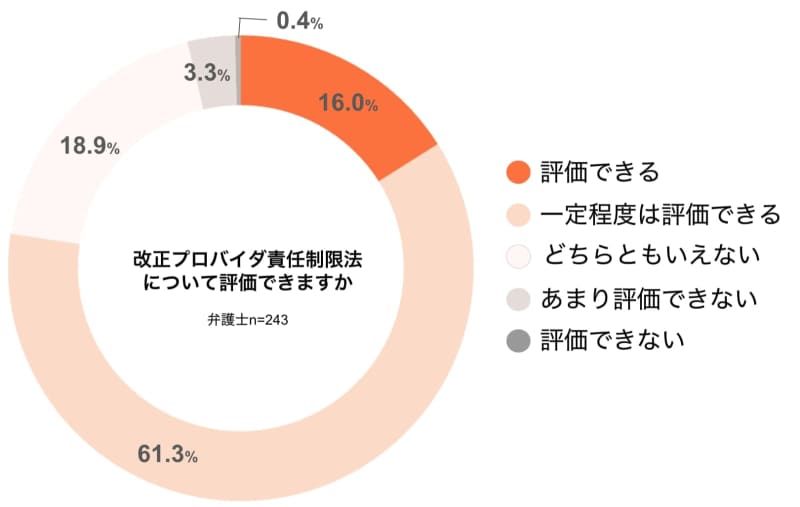

●改正プロバイダ責任制限法について、約8割の弁護士が「評価できる」

大規模プラットフォーム事業者への規制などを盛り込んだ、改正プロバイダ責任制限法について、評価できるかを尋ねたところ、「評価できる」が16.0%、「一定程度は評価できる」が61.3%と、約8割が評価に値する内容であると考えていることが分かりました。

評価する人からは、「プロバイダに対応してもらいやすくなる」「削除依頼がしやすくなる」「迅速な判断が得られるようになる」など実務への好影響を期待する声が聞かれました。

一方で、評価しない人の意見からは、「相手が無資力で否認放置または住所IPアドレス変更で連投されたら有効な対応手段がない」「事業者が表現の違法性を適切に判断できるのか」などといった課題が残っているとの指摘がありました。

*改正プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法=情プラ法)の主な内容は以下のように提示。 ・規制対象を大規模プラットフォーム事業者とした ・削除申出窓口・手続の整備・公表 ・知識経験を有するものの選任など削除申出への対応体制の整備 ・削除申出に対して1週間程度での判断・通知 ・削除基準の策定や運用状況などの公表 ・削除した場合、発信者への通知

●残された課題「被害回復は不十分」「マナー対策が必要」「表現の自由について議論を」

自由回答で、インターネット上の誹謗中傷の残された課題について聞きました。以下のようなものです。

【被害の回復や賠償】

「誹謗中傷された人が費用をかけて開示しても、慰謝料などが低いこと。場合によっては費用だおれになる」

「損害賠償しても、相手の資力がなく損害の回復ができない」

「調査費用について裁判所の認定が厳しく、慰謝料額も低いことと併せると、被害者の実質的な救済ができない(泣き寝入りとなるケースも多々ある)」

「相手方が何か文句があればSNS等に簡単に載せてしまうのに対し、載せられた方はレピュテーションリスクが発生し、その被害回復に時間もお金もかかり、結局は損害が回復することはない」

【手続きの方法や規制対象】

「慰謝料請求をする場合、加害者を特定する必要があるが、その特定作業に高度の専門性が要求される」

「被害回復が容易になされるような手続きの簡素化、自動化」

「通信の秘密など憲法上の権利は絶対遵守されるべきですが、被害者が開示する前にログ保存期間切れになっていて、書き逃げし放題」

「制度改正の対象が限定的である」

【インターネット投稿のマナー】

「投稿者に対する啓蒙、刑事政策の観点からの問題解決・発生抑止が不可欠であるにもかかわらず、対策はほとんど進んでいない」

「ネットでのマナーの確立」

【表現の自由とのバランス】

「投稿を阻止しなければ、被害は防げないが、表現の自由との関係が問題になる。プラットフォーム提供者が、表現を限定して場所を提供するのは、表現の自由の制限にはなり得ない。制限を越えた中傷表現に対する反論を制限せざるを得なくなった場合などには、表現の自由の平等性、言論の自由市場が崩れ得るので、問題が生じると思います。しかし、人を傷付ける表現が放置され、気軽に投稿できる現状は、望ましいものには思えません。丁寧かつ大胆な議論が必要だと思います」

「適切な言論表現を過度に抑圧しないかは引き続き検討課題となる」