by 山崎健太郎

オーディオテクニカは、次世代の空芯型MCカートリッジ「AT-ART1000X」を7月12日に発売する。価格は77万円。6月22日~23日に開催される「OTOTEN 2024」で披露する。販売は全国約30店舗の特約店で行なう。

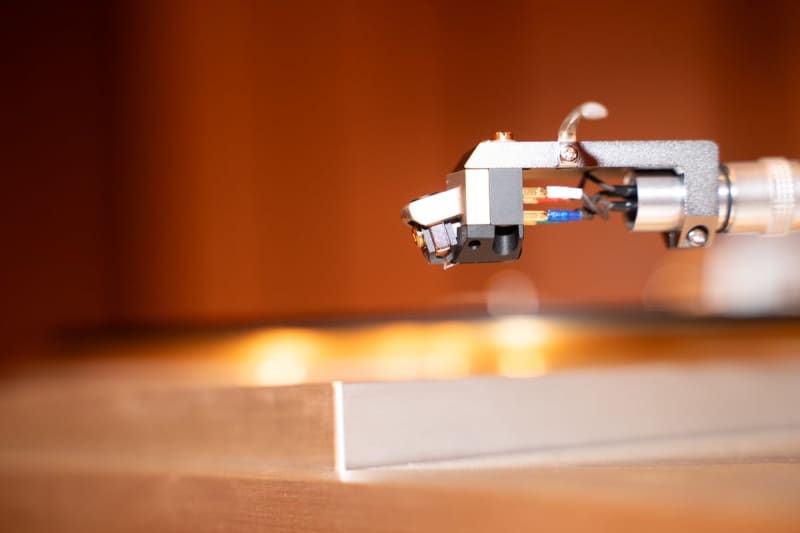

2016年に発売し、発電コイルをスタイラスチップの真上に配置した独自のダイレクトパワー方式が話題となったステレオMCカートリッジ「AT-ART1000」。その後継モデルがAT-ART1000X。AT-ART1000の設計思想とデザインを踏襲しながら、より進化させているのが特徴。

ダイレクトパワー方式の空芯型MCカートリッジは、発電コイルをカンチレバーの根元に配置する従来方式と異なり、発電コイルをスタイラスチップの真上に配置する事で、カンチレバーの長さや材質に起因する音質への影響を抑制できるのが特徴。これにより、表現が難しかった音の細部まで生々しく描写し、かつてない高忠実度再生が可能という。

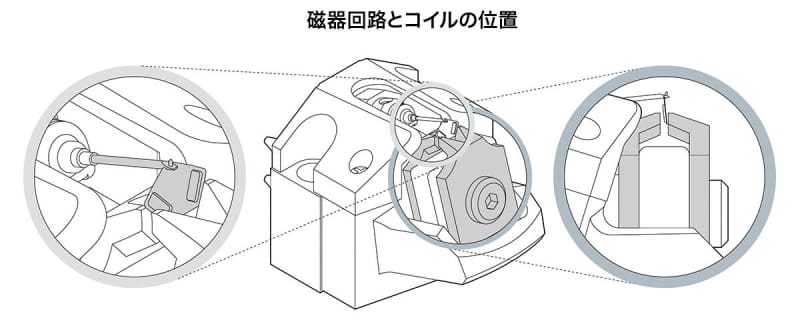

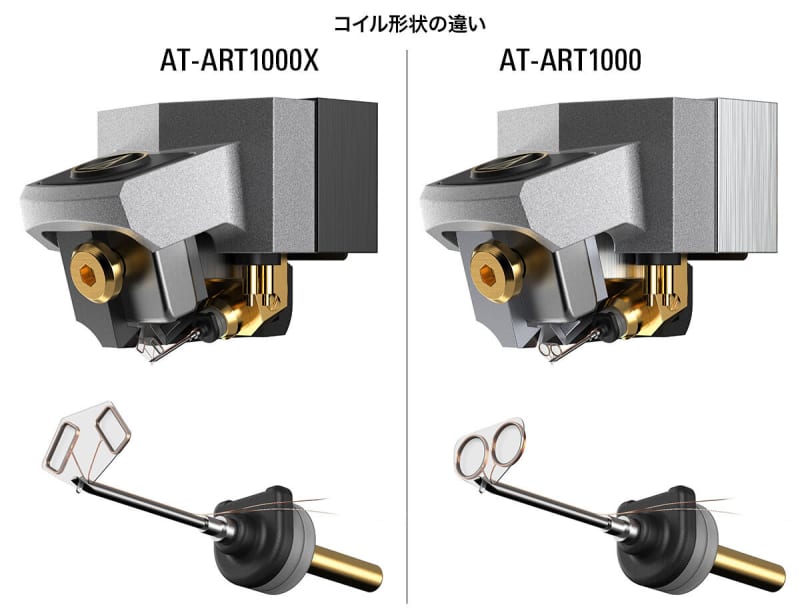

新モデルのAT-ART1000Xでは、磁気回路の隙間に配置されるコイルの形状を変更。AT-ART1000では丸型のコイルを備えていたが、AT-ART1000Xでは長方形のコイルになった。

コイルは、0.5mmほどの磁気ギャップの狭いところに配置される。このコイルを貫く磁束の変化量に合わせて発電が行なわれる。そのため、磁束の変化量をアップさせると、出力も上がり、音も変化する。

新モデルはコイルの形状を長方形にする事で、従来の丸型よりも磁束の変化量が大きくなるため、出力電圧が向上。「低域の聴感上の周波数レンジの広がりと、より高解像度での描写が可能になる」という。

コイル材には20μm経のPCOCC線を採用。1.1×0.6mmの長方形で8ターン巻いた空芯コイルを採用。コイルを極薄25μmの特殊フィルムで保持し、0.5mmの強力な磁気回路中のギャップに配置することで、空芯型ながら、コイルインピーダンス3.5Ωで0.22mVの出力電圧を実現した。

なお、このカートリッジは国内で専門の職人が手作業で作っており、丸型よりも難易度が高い長方形のコイルを作るために、新たな治具なども作り、長方形空芯コイルを実現したという。

スタイラスチップに特殊ラインコンタクト針、カンチレバーにソリッドボロンを採用。テクニカのカートリッジの中でもシリーズ最高級機にのみ使用するものとなっている。

また、新たにカートリッジ側をネジ切り仕様に変更。アーム先端に直接カートリッジを取り付けるインテグレーテッドタイプへの取り付けが容易になるほか、カートリッジを付属のネジのみで直接固定でき、トーンアームへの取り付けをより安全に行なえる。

専用磁気回路と振動系を支えるベース部には、チタニウム削り出し材を採用。硬質かつ音響的な響きの良さを持つチタニウム材は、切削加工に手間とコストがかかるが、音質を最優先に採用した。

ハウジングにはアルミニウム、カバーには硬質樹脂材と、素材の異なる組み合わせにより音質に悪影響を与える寄生共振を分散。磁気回路の耐腐食性を向上させる新たなコーティングも採用し、より長期間、安定した性能を維持できるという。

カートリッジを安全に保管できる、天然無垢のタモ材を採用したカートリッジ保管ケースも付属。シリアル番号をレーザー刻印した透明のアクリルプレートも設けており、鑑賞して楽しむこともできる。

再生周波数範囲は15Hz~30kHz。出力電圧は0.22mV(1kHz、5cm/sec.)。針圧は同梱する「針圧のお知らせ」に記載する。重量は11g。

目の覚めるようなサウンドに“熱さ”をプラス

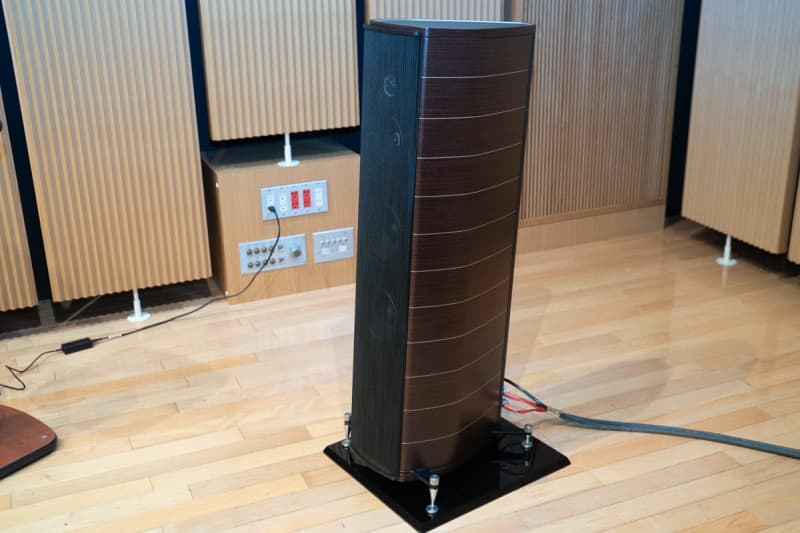

説明会において、従来モデルのAT-ART1000と新モデルのAT-ART1000Xを比較試聴した。

もともとAT-ART1000は、目の覚めるようなトランジェントや、広大な空間表現を特徴としたカートリッジだが、新モデルのAT-ART1000Xも基本的にはその路線を踏襲している。

その一方で、中低域のパワフルさが向上。中央のボーカル音像の張り出しもより前に出るようになり、より熱気を感じると共に、前後の奥行き感もアップした立体的なサウンドに進化している。

ピアノの左手も、明らかに新モデルの方が低音の沈み込みが深く、鋭く弾いた時のアタック感も強くなっている。ヴァイオリンなどの弦楽器もコントラストが深く、よりドッシリとした安定感のあるサウンドになった。

女性ボーカルのジェニファー・ウォーンズも、声の低い部分がより力強く描写されると共に、彼女の音像が2、3歩前に出たように聴こえる。響きの音色も、従来モデルは寒色系だったが、新モデルでは熱さを感じさせる。

そのため、クラシックだけでなく、ジャズやロックなど、これまで以上にジャンルを選ばず、その楽曲の魅力を引き出すカートリッジになったと言えそうだ。