高校の制服の学ランからブレザーへの移行はめずらしくなくなって久しいですが、近年、公立の中学校でも制服変更の過渡期に入ってきています。

これまで、倉敷市内の中学校の制服の多くは、「男子は学ラン(詰め襟)とスラックス」「女性はセーラー(またはボックス型と呼ばれる上衣タイプ)とスカート」でした。特に学ランのデザインは、制服として採用されて50年近くも続いてきました。

当時は当たり前だった男女の性差が明確にある制服の型は、現代になり、性別違和で悩む子どもたちにとっては、着ること自体がしんどいものであり、そうではない子どもたちにとっても、快適性に欠けていることが認知されるようになってきていました。

性別違和

自分が生まれたときの身体の性別と、自分が認識する性別が一致しないことによる、強い不快感やストレスのこと。

とはいえ、倉敷市立中学校の制服変更は、まだまだ先なのではないかと筆者は思い込んでいました。それが偶然、倉敷市立西中学校(以下、「西中学校」と記載)の制服変更のことを聞く機会があり、時代の変化が始まっていることを知りました。西中学校では、令和5年度(2023年度)から上衣は男女同型のブレザーになり、女子はスカートの他にスラックスも選べるようになっています。

すでに制服変更が始まっていたことに驚くと同時に、倉敷市内の中学校で制服変更がどのように進められているのかに興味を持ちました。そこで、性別違和を感じる児童・生徒への対応を担当する、「倉敷市教育委員会 人権教育推進室」へ話を聞きに行きました。

倉敷の市立中学校での制服変更の状況

倉敷市内の中学校では、どのような経緯を経て制服変更が始まったのか、また現在の状況までをまとめました。

平成27年(2015年)が時代のターニングポイント

学校教育の場でセクシャルマイノリティへの意識が高まったのは、平成27年(2015年)に文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」と通知が出されたことがキッカケです。LGBTQという言葉がメディアでも目立つようになり、社会権を得たのもこの頃で時代のターニングポイントといえるでしょう。

セクシャルマイノリティ(性的少数者)

性的指向や性別認識が多数派に属さない人々のこと。具体的には、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)、クエスチョン(Q)など、LGBTQの人々が含まれる。

これを機に倉敷市教育委員会でも、子どもが悩みを相談しやすい環境づくりや、性の多様性に関する学習の構築を始めることになります。保護者の理解不足によって子どもが苦しんでいるケースもあるため、理解促進に向けた保護者向けリーフレット「保護者に知ってほしい多様な性」も作成しました。それらの取り組みの一環として制服変更の検討も始まりました。

倉敷市教育委員会が制服選択制の指針を示すことからスタート

平成30年度(2018年度)に、千葉県のある中学校が女子生徒の制服にスカート・スラックスの選択制を導入し、大々的にメディアに取り上げられ話題を呼びました。

同年に倉敷市内でも選択制を導入している中学校が一校ありましたが、社会全体で人権への意識が高くなり対策を求められるなか、「指針を示すことで、多くの学校での制服選択制がスムーズになるのではないか」と倉敷市教育委員会は考えました。

そこで、令和元年(2019年)倉敷市教育委員会は市立中学校全26校へ、女子生徒を対象にスカートかスラックスかを自由に選べる制服の選択制導入を推進する方針を示します。岡山県内の15市町村で初めての取り組みで、性別違和対応だけでなく、防寒や防犯、動きやすさや自分らしさの表現などを目的としています。

一般社会にある「選択肢」を学校にも適用しよう

例えば、女子生徒におけるスカートの否定ではなく、スラックスも着用できるなど、「選択できる制度の導入」であることが重要です。申告が必要な「個別対応」とは違い、何を選んだとしてもその理由を言う必要もなく、また聞く必要もないのが「選択制」です。

個別対応

性別違和を感じる生徒に対して、自認する性別の制服の着用を認めることなど。身体上の男子・女子どちらも対象。

「女子の制服はスカート」の時代が長く続き過ぎたので、女子生徒がスラックスを履いた姿に、時代の大転換を目の当たりにしたような衝撃を受けた人もいるのではないでしょうか。

しかし、社会では女性のパンツ(スラックス)スタイルは、めずらしいものではありません。そこに疑問を持つ人はおらず、一人ひとりが自由に、それぞれの状況に応じて選んでいるだけです。

学校現場でも、女性の先生がたのパンツスタイルは多く見受けられます。女性がスラックスを履くことが新しい話ではないなら、社会に当たり前にあるその「選択肢」を、学校でも適用するという発想で捉え直しました。

令和6年度(2024年度)現在、19校(倉敷市内26校中)が制服変更を実施

女子生徒のスカート・スラックス選択制だけでなく、男女同型デザインのブレザーへの変更も進んでいます。

倉敷市内の中学校では、令和2年度(2020年度)に東陽中学校がブレザーを導入、令和3年度(2021年度)には郷内中学校と続きました。倉敷市教育委員会が選択制導入の方針を示してから5年経過した令和6年度(2024年度)までに、19校(倉敷市内26校中)が制服変更を実施しています。併せて、女子生徒にはスカート・スラックスのほか、キュロットを採用している学校もあります。

倉敷市立西中学校の「じわじわと楽しむ」制服変更ストーリー

筆者が中学校の制服変更が始まっていることを知るきっかけとなった、西中学校での制服変更について、倉敷市教育委員会 人権教育推進室の参事兼人権教育推進室長の松尾真治(まつお しんじ)先生(以下、「松尾先生」と記載)に、インタビューしました。

松尾真治先生

松尾先生は、性の多様性に関する学習プログラムを「倉敷モデル」として構築し、『人権教育実践資料3 性の多様性を認め合う児童生徒への育成Ⅱ』としてまとめ、2018年度法務省人権啓発冊子法務大臣表彰最優秀賞を受賞しました。

その取り組みは全国的にも注目されており、倉敷市内外で講演会や『性的マイノリティサポートブック(かもがわ出版)』での執筆にも参加するなど、幅広く活動されています。

令和3年度(2021年度)に西中学校へ教頭として赴任し、新しい制服の導入に向けたプロジェクトを開始。その後、令和5年度(2023年度)に無事に新制服がスタートするまでの過程を聞きました。

50数年ぶりの制服改正を在校生と共におこなう

──どのような経緯で制服変更の検討を開始したのでしょうか。

松尾(敬称略)──

西中学校に赴任して1年目に、制服検討委員会を立ち上げました。自分の立場として、赴任までの倉敷市教育委員会時代にLGBTQに関連した人権問題や学校教育について勉強したことや、リアルタイムで体験してきたことなどを自分のなかだけにおさめず、学校現場でしっかり生かして貢献したいという気持ちがありました。

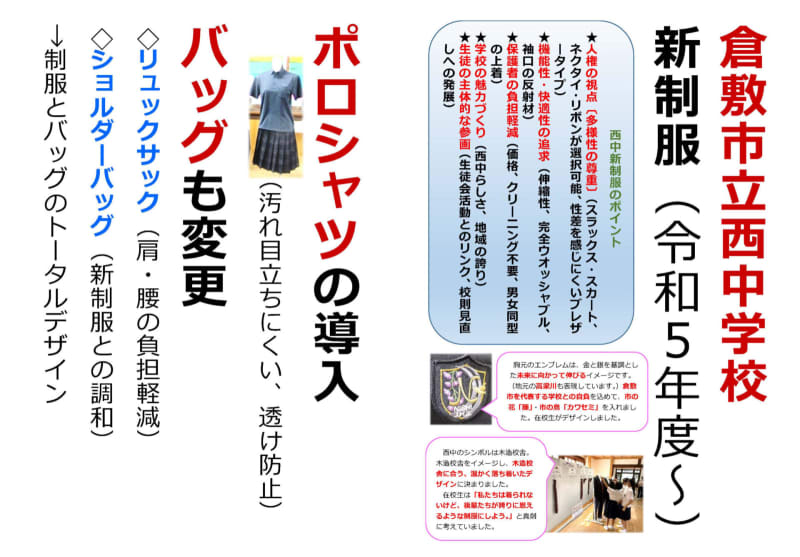

西中新制服で大切にしたポイント

- 人権の視点(多様性の尊重)

- 機能性・快適性の追求

- 保護者の負担軽減

- 学校の魅力つくり

- 生徒の主体的な参画

まずは、保護者・生徒・教員、さらに小学校4~5年の保護者対象に制服変更に関するアンケートを実施。思った以上に保護者も制服を変えることに肯定的で、どんどん進めて行くことになりました。

次に制服メーカーの選定が必要です。価格などの交渉もあるので、メーカー選定までは大人の役目ということで、教員・保護者がプロジェクトの主体となり進めました。

年度が変わった令和4年度(2022年度)からは生徒会執行部に軸足を移し、デザインなどの楽しい作業をできるだけ生徒に委ねるようにしました。配慮したのは、新制服を着る立場ではない彼らにとって他人事にならないようにすることです。

「50数年ぶりの制服改正に立ち会えるのはすごいことなんだよ。将来、街で自分が考えた制服姿の後輩を見かけたらきっとうれしくなるから、一緒に考えよう」

と伝え、在校生が主体的に参加できるように心がけました。

具体的には、生徒会執行部の生徒が中心となって、アンケートや呼びかけを行い、制服デザイン決めを盛り上げました。生徒会長が「私たちが着ることはできないけれど、後輩達が誇りに思える制服にしましょう」と言っていたのが、印象的でしたね。

楽しみながら一つひとつのアイテムをつくりあげる

──「新しい制服づくり」とは具体的にどのような過程だったのでしょうか。

松尾──

あらかじめ何パターンかデザインして展示して、一回の投票で済ますこともできましたが、西中学校ではあえてじわじわ作ることを楽しみました。

まずはブレザー、ネイビー系かグレー系か。

- ネイビーだったら落ち着きが感じられるよね

- まだ市内の中学校にはないグレーにチャレンジするのはどうだろう?

という感じでさまざまな意見がありましたが、投票の結果グレーに決定しました。

次はボトムス。上衣のグレーに合うように、3案ぐらいデザインを出してもらって再び投票。小学校の保護者にも参加してもらい、夏休み期間中は西中学校の木造校舎の見学も兼ねて児童にも投票してもらいました。

ボトムスが決まったらネクタイとリボンです。グレーのブレザーに紺ベースのチェックのボトムスに決まったから、木造校舎の色合いになじむエンジ系で4つぐらい候補を作ってもらって……。

そんな風にだんだんアイテムをそろえていって、最後は生徒がデザインしたエンブレムを決めました。結果的に多くの生徒が楽しく関われたのではないかと思います。

倉敷市内の中学校では珍しい「紺色のポロシャツ」を採用

──新しい制服について、在校生からの反響はどうでしたか。

松尾──

新しい制服の発表があり、在校生から「自分たちも着たい」「でも、お金がかかるから、親に買って欲しいとは言えない」という声があがりました。

一生懸命考えて良い制服ができたのに、在校生が着られないのはもったいないですよね。少しでも新しい制服を体験したいという気持ちで、「新しい紺色のポロシャツを着て高校のオープンスクールに行きたい」「シャツにリボンだけつけていいですか」という声も多かったんです。

そこで、生徒指導担当の先生と話し合い、それぞれの楽しみかたに対応できるようにしました。

──中学校ではめずしい「紺色」のポロシャツが誕生したのはなぜですか。

松尾──

以前から、白色は中が透けてしまう、汚れが目立つので保護者の洗濯も大変という声がありました。そこで一挙に解決できる『紺色ポロシャツ』を作ることにしました。

紺色なら汚れが目立ちにくく、中も透けない。多方向でストレスがなくなります。ちなみに、白色のカッターシャツ・ポロシャツもあり、透け防止素材を使って作ってもらっています。

靴下も今まで白としていたけれど、「せっかく制服が洗練されたなら、黒や紺の靴下のほうが似合うのではないか」という声も生徒たちからあがりました。

そこで、生徒主体の「制服変更に伴う校則検討委員会」を立ち上げ、合わせて靴下だけでなく靴の見直しを検討しました。結果として、白のみだった靴下は白・黒・紺のいずれかとなり、靴は運動ができるものであれば色は自由となります。

今まで当たり前だと思い込んでいたことを改めて俯瞰(ふかん)することで、自分たちでルールを決めるという力が身につきました。

制服変更を通じて「服飾文化」を学ぶ

──制服変更のプロジェクトを通じて、新しく気づいたことはありますか。

松尾──

制服変更はすごく楽しいものです。ブレザーのシルエット一つとっても理由があり、制服メーカーから教えてもらいながらどれにするかみんなで相談して決めました。

私が特におもしろいと思ったのが、上衣の合わせです。

「男性は左側が上で、なんで女性は右上なの?」

と。洋服は西洋から来ているので、その昔、上流階級の女性はお付きの人が利き手でボタンを閉められるようにと、着ている側の利き手とは逆になっていた名残なんだそうです。

しかし、現代のユニセックスの洋服の上衣は男性仕様だけど、女性もおそらく違和感なく着用しています。その発想で考えると、実用面では利き手優先でもいいんじゃないかという議論もできるわけです。大人になってマナーとして洋装の一般常識は知っておくべきだとは思いますが、快適性を考えれば間違いとはいえない。

制服一つで、素材、シルエット、着こなしの奥の深さ、学べることがとても多く、教材としても使えると感じました。

上衣の前合わせが左右どちらにも変更できる(ボタンをどちらでも付け替えられる)、男女同型デザインのブレザーを採用する学校は増えています。男女の兄弟間でのおさがりも可能になり経済的にも良いことだと思います。

制服変更は「当たり前」を疑い、本質を見極めるチャンス

──新しくなった制服を実際に着る生徒からの反響はありましたか。

松尾──

これは、教育委員会に勤務していたときのことですが、新しい制服に生まれ変わったことで、「学ランからブレザーになってうれしい」「制服を着ることが苦ではなくなった」と、性別違和で悩んでいた市内の子どもたちからの声が届きました。西中でもきっと同じように思っている子がいると思います。

これまで制服を着ることにしんどいと感じていた子どもたちが、すべての解決は難しくとも、ひとつでも明るく前向きになるきっかけになったようすに手応えを感じています。

制服変更の発端は「性別違和対応」なのですが、作っているうちにもっと大きな意義を感じました。これまで「当たり前」だった制服を変えることで、教育のあり方であったり、ユニバーサルデザインの観点であったり、校則も含めて学校全体のあり方を見直す機会になりました。

制服変更の究極の目標は、一人でも多くの生徒の安心・安全につながることです。制服変更というのは単に制服を変えるだけでなく、「制服が変わることで学校が変わること」だと実感しています。

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、体格、障がいの有無にかかわらず、誰もが快適に利用できるように設計された施設や、洋服なども含むさまざまな製品のこと。

快適な制服なら、安心感や誇りにつながる

──今回は中学校に取り組みを中心に伺いましたが、倉敷市の公立小学校の取り組みはどのようになっていますか。

松尾──

倉敷市は、公立の小学校ではめずらしく全校制服を設定しています。これは、紡績で栄えてきた繊維業の街・制服の街倉敷だからという側面もあるでしょう。そんな制服の歴史が長い倉敷市の小学校においても、時代に合わせた形で制服変更や見直しをする学校も増えてきました。

──最後に。改めて「制服そのもの」についてはどう捉えていますか。

松尾──

一生のなかで中高6年間は一回しかない、だからこそ一生に一回しかない学校生活と制服は、かけがえのない思い出とセットになると思うんです。経済性に加えて、帰属意識から来る安心感や誇りにもつながるのではないでしょうか。

大人は大事な仕事があるときなどに、気持ちを切り替えるためにビシッとスーツを着るときがありますよね。子どもたちも、制服を着ることで「学校に行く」という心の準備ができますし、マナーに合わせて洋服を変えるシーンがあってもいいのではと思います。

ただ、あり方はもっともっと考えたほうがいい。より快適で、安心・安全につながるものであればなお言うことなし。さらに毎日着るものなので、おしゃれや自分らしさを追求できるアイテムにしてもいいんじゃないかという時代へと動いている過渡期だと思います。

取材を終えて

当初は、「性別違和などLGBTQの子どもたちのための制服についての話」になるのかなと思っていました。しかし、実際にお話を聞き終える頃には、「時代に即した快適な制服を作る話」であったことがわかりました。確かに「快適な制服」であることは、LGBTQ当事者だけでなく、すべての生徒にとって望まれることです。

しかし、性別違和対応がなければ、その視点は生まれにくかったようにも思えます。結果的に性別違和対応は、新しい学校に生まれ変わるための、大きなインパクトになったのではないかと感じました。

ここ10年、社会全体で多様性のあり方が注目されていることは、新しい時代に適応し、人々がより良くいられる未来のために必然な流れなのかもしれません。

倉敷市立西中学校の新制服を展示中

倉敷市立中央図書館で、2024年6月1日土曜日から6月30日日曜日の間(月曜日は休館)、西中学校の新しい制服を1階(玄関を入って左手すぐ)で展示中です。

今回、図書館で展示をおこなう理由として、倉敷市立中央図書館の梶田貴代(かじた たかよ)館長は「図書館が本を借りる場所としてだけでなく、地域の情報共有の場として機能し、これまで関心のなかった層へも知るきっかけになればと考えています」と教えてくれました。

また、新制服の展示と併せて、制服の歴史がわかる書籍や、ジェンダー関連の図書も多数展示しています。これらの分野について学びたいと考えているかたにも選びやすく厳選されています。ぜひこの機会に訪れてみませんか。