by 正田拓也

株式会社obnizは、同社が開発と販売を行うIoT開発ボード「obniz Board」が株式会社NEST EdLABの小中学生向けオンライン研究スクール「NEST LAB.」の教材として採用され、新しい教育カリキュラムを共同開発したと発表した。

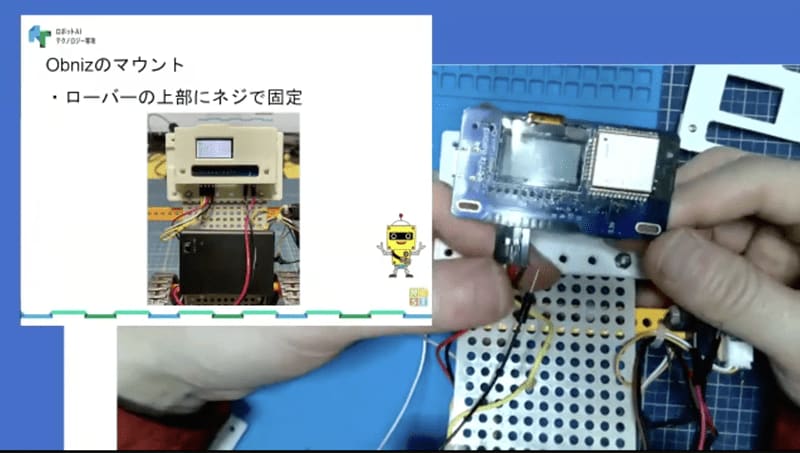

IoT開発ボード「obniz Board」は、クラウド連携のIoT開発ボード。クラウド連携のためのプログラムを組み込んだ無線モジュールと小型ディスプレイ、モーターなど外部機器を直接動かすための電子回路を組み合わせ、さらにクラウド利用のライセンスをセットにしたもの。

ボード単体でWi-Fi接続が可能で、専用のクラウドと連携して動作する。趣味の電子工作から学生、研究者、組み込みエンジニアリングまで幅広く活用できるという。

プログラミングは、ブロックを並べるだけで直感的にプログラミングできるブロックプログラムが用意されるほか、HTML/JavaScriptを使用した実践的なテキストベースのプログラミングや、Node.jsやPythonの膨大なライブラリを活用して高度なシステム構築をすることもできる。

今回、EST EdLABが展開する小中学生向けオンライン研究スクール「NEST LAB.」ではAIやロボット技術を基礎から学ぶ「ロボットAIテクノロジー専攻」のマスターコースの教材として採用する。

2024年度のロボットAIテクノロジー専攻マスターコースでは、月ごとにテーマとカリキュラムが決まっており、初月の4月は「ロボットをプログラミングで遠隔制御せよ!」となっている。その後は徐々に内容を高度化し、9月からはオリジナル分別ロボットの設計と開発を行う。12月には「研究成果を発表しよう@サイエンスキャッスル」というカリキュラムで発表までがスケジュール化されている。コースの推奨学年は、小学5年生から中学2年生となる。

NEST LAB.講師の石神工平氏は、obnizについて、技術的素養が育っていない小中学生でも簡単にIoTを実現できることを挙げており、「どのように実現するか」ではなく「何を実現したいか」に学習と研究開発の時間を割くことができ、高い学習体験の価値を提供できるとしている。