by 編集部:塩谷公邦

2024年6月13日 発表

日本特殊陶業(Niterraグループ)は6月13日、初めてMI(マテリアルズ・インフォマティクス)手法を活用し、新たな材料開発フレームワークで高性能かつ量産可能な新規無鉛圧電材料の開発に成功したと発表した。

圧電材料とは、電圧をかけると振動し、圧力をかけると発電する特徴を持ち、ブザーやセンサー、アクチュエーターなどに使用されている。従来品は鉛を含むため環境や健康へのリスクがあり、代替となる無鉛圧電材料の開発が推進されてきた。

日本特殊陶業は2000年ごろからニオブ酸アルカリ系無鉛圧電材料を研究開発しており、従来の開発方法だと材料の組成とプロセス条件の組み合わせが非常に多く、開発までに多くの時間を要していた。今回、データサイエンスを用いたMI手法を活用することで、材料開発の高速化に成功した。

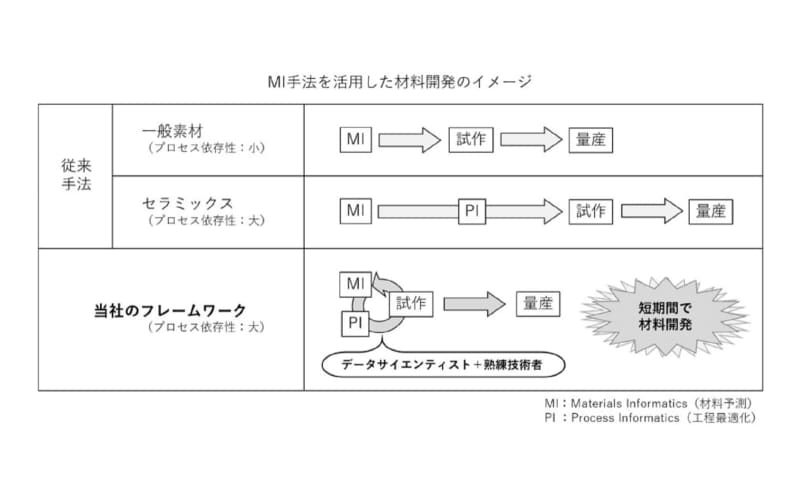

一般に無鉛圧電材料のようなセラミックス材料は、焼成や成形などの工程が性能におよぼす影響が大きいため、MI手法を適用する場合は材料組成とプロセス条件の組み合わせが複雑化してしまうという。さらに、実験段階から量産に移行する場合も、複雑化によるプロセス依存が課題となり、開発に時間を要するケースが多くあるため、セラミックス材料においてMI手法を活用した量産ラインへの適用が可能な開発事例は少ないとのこと。

今回、日本特殊陶業はMI技術と電子実験ノートを活用し、自社所有の過去と現在のデータを一元集約することで、材料の組成とプロセス条件の組み合わせを最適化。その結果、今回の開発ケースで考えられる126万通りの組み合わせパターンを550通りにまで短縮し、半年という短期間で目標性能を持つ無鉛圧電材料の開発に成功した。

なおこの手法では、データサイエンティストと熟練技術者が緊密に連携し、材料データと現場のノウハウを数値化することと、小規模量産設備による試作実験により、短期間での量産移行が容易な材料の開発を実現したとのこと。

今後は今回確立したMI手法を駆使し、無鉛圧電材料だけでなく、さまざまな次世代の革新的な材料開発を効率化し、新規事業の創出を加速させるとしている。

新規無鉛圧電材の特徴

・圧電定数:d33=400pC/N

・耐熱性:キュリー温度:Tc=200℃

・固相反応法(一般的なセラミックス合成法)で量産可能

・作製工程で有機溶媒不使用(環境負荷低減)

・高信頼性(耐環境性、再現性)