本州最南端のほど近く、三重県南部、人口約8,000人の小さな町・御浜町は、「年中みかんのとれるまち」として知られている。

近年、みかん産地の未来を担う新規就農者の確保に力を入れ始め、「持続可能な産地」を目指して、全国からみかん農家の担い手を受け入れている。

みかん畑が町を彩る

プロジェクト「みかん、やったらええやん」の始まり

それは、ある農家がふと口にした言葉から始まった。

「御浜町には職場が少ない、就職先が少ないって言われますが、『みかん、やったらええやん』って言えるような町にできたら最高やなと思いますね。自信を持って、『みかん、やったらええやん』って言えるような町になったら、ありがたいかな」

三重県南部(南紀地域)のみかんの生産量は、令和2年には30年前の1/3にあたる約8,000トン、農家人口も1/5の660人余りと激減。

そのため、御浜町議会において、みかん産地の将来を危惧する意見が多く出され、「持続可能なみかんの産地」を目指し、プロジェクト「みかん、やったらええやん」が令和3年度に始動した。

①理念の共有 ②的確な情報の発信 ③人材の育成 などを掲げ、

令和3年3月までにWebサイト「青を編む」、YouTubeチャンネル、X(旧Twitter)などを立ち上げ情報発信をスタート。

1年後の令和4年3月までに、主にIターンで9名の新規就農希望者(長期研修生)を確保し、Uターンや地元在住の方も3名が就農開始した。

翌年の令和5年4月までにはIターン・地元出身者など12名の研修生を確保。プロジェクトを始める前は、年間0人の年もあれば、いても1−2名という状態から、徐々に大きな成果を上げ始めている。

そんな、みかん農家、JA伊勢、御浜町役場、三重県など関係者らが一体となってこのプロジェクトに取り組んでいる『小さなまちの大きな物語』をお届けする。

「農業」と「Well-being(ウェルビーイング)」な暮らし

このプロジェクトを立ち上げから主導する、御浜町役場農林水産課・課長の仲村和彦さんにお話を聞いた。

熱い想いを語る仲村さん

「三重県御浜町は紀伊半島の南部に位置し、『御浜ブルー』と呼ばれる美しい青い海、紀伊山地の深い山に囲まれた温暖な地域で、その気候を利用して、古くからみかん栽培が盛んで、『年中みかんのとれるまち』というキャッチフレーズで親しまれている町です」

日本一長い砂礫海岸と青い海「御浜ブルー」の世界

プロジェクトチームは、町の主産業であるみかん農家の担い手を確保し、持続可能な地域・社会・産地を維持していくことを目標に、まず「理念」を作成し、その理念を共有することから始めた。

「みかん、やったらええやん」–ある農家の言葉

わたしたちが自信を持って、子供たちに、「みかん農家になってみたら?」と言える町。

それは、わたしたちが、みかん作りに幸せを感じ、同時に誰かを幸せにしている実感があるからだと思う。

「ひとつのみかん」が、「ふたつの笑顔」を生む。

あなたの「おいしいね」の一言が、わたしたちの笑顔を、

わたしたちの作る「ひとつのみかん」が、あなたの笑顔を。「ひとつのみかん」が、

わたしたちの笑顔と、あなたの笑顔を繋ぐ。

わたしたちの食卓と、あなたの食卓を彩る。

わたしたちの暮らしと、あなたの暮らしを豊かに。

そんなみかんを、みなさまにお届けしたい。“Well-Being” − 「幸せをおすそわけする社会」

生産者が幸せに笑えるからこそ、消費者のみなさんを笑顔にできると信じています。

親から子へ、そして、未来のみかん農家へ。

「みかん、やったらええやん」

わたしたちが、これからも、御浜らしくあるために。

これが私たちの理念です。

仲村さんは、理念を作成する中での想いを教えてくれた。

「持続可能な産地を目指す中で、農業が持つ魅力や力がすごく大事で、農業で金銭的な価値を得られるということは大前提ではありますが、精神的な価値、SDGsの『Well-being(ウェルビーイング)』のような、『心の豊かさ』をしっかりと得られる産業だと言うこともきちんと伝えなければ、と考えました」

御浜町に移り住んだ人たちの多くが、移住前には「幸せな暮らしとは?」という問いを抱えていた話をよく耳にする。

横浜から家族で移住し、就農5年目を迎えたみかん農家・福田大輔さんも多くの人たちと同じような葛藤を抱えていたと教えてくれた。

「なんだか窮屈だったんですよね。都市部で生まれ育って、神奈川の中でも人が少ない地域に移り住んだりもしたんですが、やっぱり都市部は人口が多くて。

だから、思い切って、サラリーマンを辞めて、車にテントと寝袋を積んで家族で西の方に移住先を探す旅に出たんですよ。その旅の中で、御浜町という場所、農家という仕事に出会うことができました」

横浜から家族で移住してみかん農家になった福田大輔さん

そうして、移動の旅は終わり、福田さんの人生の新しい旅が始まった。

「農家になってみて、自分が作ったみかんをおいしいと言われるのも嬉しいことですし、僕の場合は昔から植物が好きなので、外に出て植物を相手にしているだけで、高ぶるものがあるんですよね。

農業は奥が深くて、正解がないので、飽きないですね。一生懸命やっても台風で駄目になるとか、そういう厳しい面も感じますけど。僕は普通の会社勤めが辛くて辞めた人間で、家族がいてお金を稼がないといけないので、自分の『好きなこと』と『仕事』って考えた時に農業が凄く自分に合っていた感じですかね」

「作業中にふと顔を上げた時に、目の前にある自然豊かな風景を見て、『良かったなぁ。今までの生活から抜け出して、今の生活になって良かったな』って、いまだに思いますね」

そして、小さな町だからこそ、誰ともとって変わることのできない、『自分自身(福田大輔)』を『求められる幸せ』も知ったと教えてくれた。

『熊野』と呼ばれる地域の豊かな自然との暮らし、そして、農業を通して、何ごとにも代え難い『心の豊かさ』を手にいれられることが、新規就農希望者の7割近くを日本全国からの『Iターン移住者』が占めている理由なのだろう。

「みかん、やったらええやん」が目指すゴール

福田さんは長男とのこんなやりとりも教えてくれた。

「長男は勉強が好きではないみたいで、将来はパパと一緒にみかんを作るからいいよって言っていて、『勉強したくないだけだろうって』返してはいるんですが、思いの外、嬉しかったです」

「もし、本当にそうなるんだったら。自分の代だけで終わらないんだったら、もっとやり方もあるのかなと思って、モチベーションが上がりましたね」

御浜町役場農林水産課・課長の仲村さんはこう続ける。

「『みかん、やったらええやん』って言葉は、しっかりとみかん栽培で生計が成り立つと同時に、心が豊かになる仕事であるから、仕事としてみかん農家を選べば良いよ、と言えるまち。学校の先生が生徒に、親が子に、『みかん、やったらええやん』と言い合えるようなまちを目指しています」

この町の子どもたちが『みかん農家になりたい』と言ったときに、親や先生が自信を持って、『やったらええやん』と言えるまち。それが、“持続可能な産地” のゴールなのかもしれない。

「精神的価値」と「金銭的価値」の共存

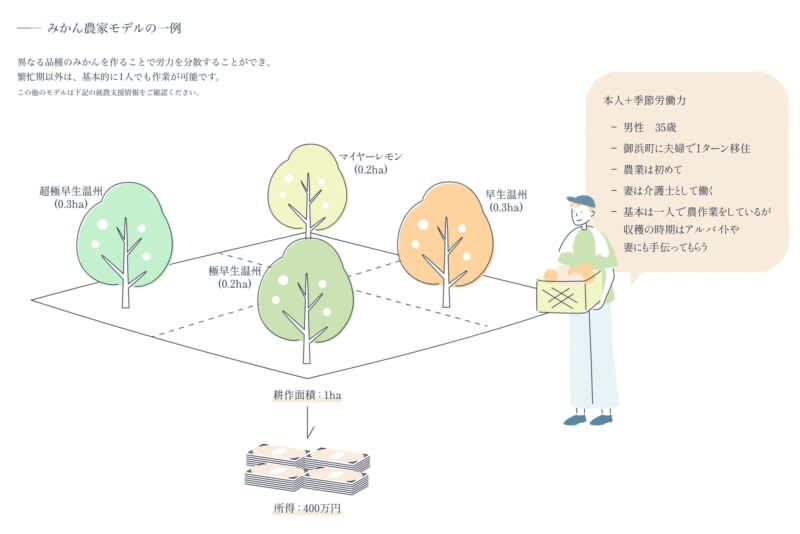

「農業で手に入れられる『精神的価値』を前面に押し出しはしていますが、『金銭的価値』も非常に大事で、町では、1人でもできる農業モデルを提案させていただき、農家の収入に関しても具体的な数字を示しています」

この話を聞いていて、各地で開催される移住・就農フェアなどで出会った人たちの声が頭をよぎる。

「田舎に移住したいけど、仕事が心配」

「農業をやってみたいけど、何を作ればいいのか分からない」

「農業に魅力を感じるけれど、家族を養えるかどうか不安」

そこで、「みかん農家は稼げるのか?」「なぜ稼げるのか?」という問いを投げかけてみた。

「稼げる」から「みかん農家」をオススメする

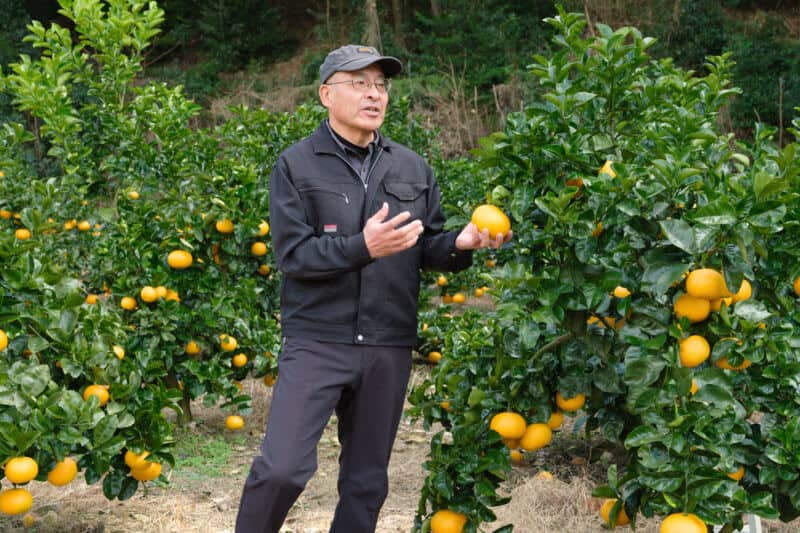

三重県熊野農林事務所、紀南果樹研究室に勤務するなど、この地域のみかん栽培に30年以上携わり、現在はJA伊勢で柑橘栽培アドバイザーとして、新規就農研修生の指導、御浜町が開催する座学「みかん講座」で講師を務める、鈴木賢さんに話を聞いた。

「昔は全国でみかんの生産量は300万トンありましたが、令和4年度には70万トンまで減少しました。ところが、高齢化率は高くなっていますが、人口が生産量同様の比率で減っているかと言うと、そうではないんです」

「実はみかんの消費者というのは、年齢の高い方が多くて、実際のみかんの消費量というのはあまり減っていません。ただ、生産量はそれだけ減ってしまい、この5年位で需要が供給を大幅に上回り、供給ができない実体が顕著になってきています。ですので、みかんをきちんと作りさえすれば、必ず経営としては成り立ちます。

だから、私たちは、『金銭的価値』の面からも、この数年、新規就農希望者たちに『みかん、やったらええやん』と言える状況になっていると考えています」

新規就農研修生(中央)と、オレンジアグリのトレーナー・鈴木さん(右)

さらに、柑橘栽培の専門家の視点で、御浜町のみかん栽培における地理的な強みも教えてくれた。

「御浜町は紀伊半島の最南端のほど近くに位置していて、太平洋の熊野灘には世界でも最大級の暖流の黒潮があり、それは20度以上の暖流なので、それの影響を受けて暖かい。冬も暖かい温暖な気候はみかん作りにはうってつけの気候です」

「もう一つは、雨ですね。日本有数の降水量地域であり、その雨の多さっていうのはデメリットもありますが、みかん作りにはメリットの方が多いです」

「そして、土壌。御浜町独特の礫質(れきしつ)で水はけが良い土壌は、甘いみかんを作るために必要な適度なストレスをかけることができるので、大きなアドバンテージになっていると思います」

そして、多くの消費者に認知されている有名産地ではなく、新規就農者が「御浜町のみかん農家」を選ぶ『もう一つの理由』があった。

「有名産地と「勝負せずに勝つ」みかんとは?

昨今、マーケティング手法の一つとして「ブランディング」の重要性が叫ばれている。

農林水産の世界でも、海外でも広く認知されている「神戸牛」、青森県の「大間のクロマグロ」などがその「ブランド力」で世の中を席巻している。

みかんの世界にもそんな強大な「ブランド力」を誇る産地が存在する。

例えば、「有田みかん(和歌山県)」や、「愛媛みかん」、「三ヶ日みかん(静岡)」など。

御浜町がその有名ブランドと勝負できる術は何だろうかと考えた。

「超極早生(ちょうごくわせ)温州みかん」

農林水産課の仲村さんはその疑問にも率直に答えてくれた。

「9月初旬から収穫・出荷される青いみかん『超極早生温州みかん』は御浜町を持続可能な産地に導くための、筆頭格になると思っています」

青い海を望む畑に実る青いみかんたち

皆さんはこの青いみかんをご存知だろうか?

この「超極早生温州みかん」は、地元では、味一号と呼ばれ、9月初旬から収穫・出荷される温州みかんである。御浜町の温暖多雨な気候とその独特の礫質の土壌が産み出した、他の産地が物理的に真似できない希少価値(ブランド力)の高い商品である。

このみかんの生産者でもある福田さんに、この品種の存在価値について聞いてみた。

「とてつもないですね。御浜町のみかん農家にとって、超極早生温州みかんの価値は」

「このみかんの時期って、他の産地がまだみかんを出荷できない時期で、私たちの産地が市場に一番乗りできるんですよ」

「他の産地も作ろうとしたらしいんですが、地理的、土壌的に上手くいかなかったらしいんですよ。今の所、私たちの産地だけの商品になっています」

「見た目は青くて、知らない人は食べられるのって?感じなんですけど、中身は鮮やかなオレンジ色で、味は爽やかってよく表現されますね。最近は9月も暑いじゃないですか。

だから、そのまだ暑さ残る時期に食べるにはぴったりの『ほどよい甘み・爽やかな酸味』を絶妙なバランスであわせ持つ、とっても美味しいみかんなんですよ」

この品種が生まれてからまだ日が浅いので認知度ではまだまだこれからだが、その誰もが驚くような見た目、その見た目から想像できない味、そして、“希少価値の高さ” に市場が注目し、近年、価格が高値で安定している。

「希少価値(ブランド力)」

御浜町には有名産地と「勝負せずに勝つ」。そんな魅力的な品種が存在していた。

超極早生温州みかんの「ブランド力」は新規就農者が御浜町でみかん農家として 『金銭的価値』 を得るための大きなアドバンテージになると感じる。

福田さんもこの「味一号(超極早生温州みかん)」の可能性を大いに感じ、徐々に既存の畑をこのみかんに植え替えていっていると教えてくれた。

新規就農者に聞く「御浜町を選んだ理由」

御浜町へ移住し、1年間の研修を終え、2024年4月から独立就農した新規就農者に聞いてみた。

兵庫県丹波篠山市出身の34歳、宮部真衣さん。

2023年3月に兵庫県から三重県御浜町に移住した。JA伊勢の子会社である御浜町の農業法人「株式会社オレンジアグリ」での1年間の研修を終えて、4月に独立就農したばかりの彼女。

「自分の力で稼ぐことができるのは何だろう?」と考えていた時に目に留まったのが “農業” だった。

「農業だと定年は関係なく、元気な体さえあれば、60歳はもちろん70歳まで仕事ができるのを魅力に感じました」

そんな中、さまざまな作物から「みかん」を選び、みかん農家になるための場所を探し始めた。

「色々な場所と言う程でもないですが、兵庫の人からしたらみかんで有名な産地、例えば和歌山県、愛媛県は見てきました」という彼女。

「他の産地では、農地が段々畑で横が崖だったり、トロッコで収穫したみかんを運んだり大変そうだなと思ったんですが、御浜町は比較的平坦な農地が多くて、作業の体力的負担が少ないのも魅力的で、この町であれば、女性の私でも、長く、年をとってもみかん作りを続けられるかなと思いました」

続けて、こんなことも教えてくれた。

「みかんは『初期投資が少ない』のも魅力で、独立する際の経済的負担が他の作物に比べたら少なく、私にはみかんが合ってるのかなと」

柑橘栽培は、稲作で必要な田植え機やコンバイン、いちごなどで必要なビニールハウスと比べて比較的初期投資が少なく済む。例えば、必要最低限の大きなものを揃えるとして、軽トラック、動力噴霧器(みかんの木を消毒する際に使用)、タンク(薬剤をいれる液体用の大きなタンク)などがあればとりあえずは始められる。

独立にあたり、軽トラは中古で、タンクと動力噴霧器は新品を購入したという

加えて、柑橘(果樹)栽培は、既存の農地などを借りられた場合、就農初年度から収入が得られるため、若者にも始めやすい作物だと言われている。

2023年3月に愛知県名古屋市から夫婦で移住し、“就農サポートリーダー” の元での1年間の研修を終え、24年4月に独立就農した西岡宏展(ひろのぶ)、長閑(のどか)さん夫妻にも話を聞いた。

「三重県の就農サポートリーダー制度」とは?

就農希望者に対して、技術の習得のための実務研修や、就農等に必要な農地の確保など、地域と連携して総合的にサポートする農業者(農家)の登録制度で、登録した農業者が研修生などの受け入れを行っている。

「50歳を前にして、定年後の働き方、ライフスタイルなどを二人でよく話すようになって、体を動かしながら、定年後もやっていける仕事は何だろうと考えた時に、『農業』という仕事を選択肢として考え始めました」

定年後の仕事として「農業」を意識した西岡夫妻は、なぜ、御浜町の「みかん農家」を選んだのだろうか。

「私たち夫婦のように、それなりの年齢になってからの就農を考えると、農業の中でも、野菜じゃなくて果樹、果樹の中でも比較的体への負荷が少ない『みかん』、その中でも平地や緩やかな傾斜地が多い『御浜町』でなら、私たちでもできるかな、長く続けられるかなと思いました」

夫妻の研修を受け入れた「就農サポートリーダー」高岡さんと

「2022年の8月に初めて農業体験に来たんですけど、『就農サポートリーダー』の高岡さんに『みかん、やったらええやん!』、『みかんでちゃんと生活できるで!』って言われて、不安が少し解消しました。また、町が『やったらええやん』と言いっぱなしではなくて、やるって言うのであれば、『全力でサポートしますよ』って言うサポート体制の充実が、最終的に私たちの背中を押してくれました」

二人は事前に2回、農業体験に訪れた

「補助金などのサポートもありますけど、研修生などを対象に、町が『みかん講座』という座学の講座を開催してくれていて、YouTubeなどでもみかん栽培の動画はあったりしますが、この町の土壌、気候に特化したみかんの作り方や土壌の作り方などを学べ、そこで得た知識を農地で実践的に確認できるので、非常に役立っています」

年間で20回ほど開催される御浜町独自の「みかん講座」

「サポート体制も整ってるので、農業に対する『不安』はあまり感じず、教えられた通りに、『丁寧』、『真面目』にやればいいんだろうなと思います。私たちでもちゃんとできそうです」

妻・長閑さんのそんな話を聞きながら、夫・宏展さんは静かに頷いた。

新規就農者のニーズに合わせた「全力のサポート体制」

御浜町はプロジェクト開始と同時に、新規就農者のためのサポート制度の充実を急速に進めた。そして、その制度を新規就農者のニーズにマッチする形に進化させ続けている。

その具体的な内容を御浜町役場農林水産課・主幹(農業振興担当)の奥田恭大さんに伺った。

御浜町はプロジェクト開始と同時に、新規就農者のためのサポート制度の充実を急速に進めた。そして、その制度を新規就農者のニーズにマッチする形に進化させ続けている。

その具体的な内容を御浜町役場農林水産課・主幹(農業振興担当)の奥田恭大さんに伺った。

*「就農準備資金(補助金)」とは?

諸条件をクリアした就農希望者は、研修期間中に月12.5万円、年間最大150万円の資金を最長2年間交付してもらうことができる制度。詳しくはこちら→

「経営開始後は、これも国の補助金になりますが、最大3年間、年間最大150万円を受給できるもの、そして、初期投資に対する補助金というのもあります」

農業は他産業に比べて、国の補助金が充実し、経済的サポート体制は非常に充実しているが、町は農業未経験の人たちが 「おいしいみかんを作ることができる農家」 になるためのサポートが最も重要であると考え、下記の取り組みを次々と開始した。

1.「みかん講座」

県などが開催する勉強会とは別に、町独自で主に研修生・新規就農者を対象にした、年20回程度の講座を開催し、知識の習得を目指す

2.「農地バンク」

新規就農者が独立する際などに農地の確保を容易にするために、既存の農家の農地を新規就農者にマッチングする

3.「農機具バンク」

新規就農者などが初期投資金額をできる限り抑えられるように、使われなくなった農機具や軽トラを必要とされる方にマッチングする

4.「御浜町役場職員の副業制度」

人手が集中して必要な収穫時期に、町役場職員の農家での就労を許可する制度整備を進め、収穫時期の人手不足解消を目指す

「人」が「人」を呼び、「新規就農者」が町を変える

「プロジェクト開始後、就農希望者が急激に増えたことで、農家さんをはじめ、我々関係者、住民などの意識が少しずつ変わってきていますし、産地のムードがすごく高まっていること実感しています。

以前は、町、JAさん、農家さんが一緒になって取り組むことがほとんどなかったんですが、ムードの高まりが『三位一体』となって『持続可能な産地』を目指す動きに繋がっています」

新規就農希望者の窓口である奥田さんは、変化を実感

このプロジェクトに関わる御浜町役場、JA伊勢、みかん農家などの人たちの熱意が、「新規就農希望者」 を呼び込み、その増え続ける「新規就農者」の存在 が町を動かし、町を変えていく。

この取材を通して、時代がどんなに進んでも、鍵になるのは「人」なんだと再認識させられた。

2024年4月に独立した宮部さんは、御浜町の人たちについて最後にこう教えてくれた。

「移住ってなるとハードルは高いと思うんですけど、一番助けられたのが、御浜町の人の『温かさ』、『優しさ』ですね」

「これに困ってるんですって言うと、すぐに助けてくれる人が本当に多くて。たくさん助けられたので、御浜町に移住を考えている人だったり、みかん農家をやりたいって思ってる方がおられるのでしたら、御浜町はオススメします!」

そう語る彼女の表情は、「幸せな暮らし」を心から楽しんでいるように見えた。

(2023年4月〜24年3月 取材)

▼兵庫から移住して、みかん就農1年目の宮部さんのリアル移住ストーリー▼

▼愛知県から移住して、みかん職人になった寺西さんの物語▼

↓ 御浜町でのみかん作り・農家の物語 ↓

The post 【三重県御浜町】「みかん、やったらええやん」みかん農家をオススメする理由 first appeared on Nativ.media | 地方移住・関係人口創出のプラットフォーム.